De México a Costa Rica, el aprendizaje entre mujeres le devuelve la vida a un manglar y a su comunidad

Cuando a finales de 2019 la bióloga costarricense María Martha Chavarría quiso convencer a la investigadora sinaloense Claudia Agraz de que el manglar Bahía Tomas, en Cuajiniquil, Costa Rica, tenía que ser elegido como proyecto de restauración, la científica mexicana refutó con el argumento de que ahí faltaba una comunidad.

Entonces, Chavarría se empeñó en demostrarle lo contrario, hasta que logró que su esfuerzo se convirtiera en un proyecto emblemático, ejemplo a nivel internacional y en el que la participación comunitaria ha sido fundamental –reconoce ahora Agraz–, ubicado en el último remanso de bosque seco de Latinoamérica.

Te puede interesar | Mangle rojo, la planta milenaria amenazada que estudiantes de Chiapas conservan en un invernadero

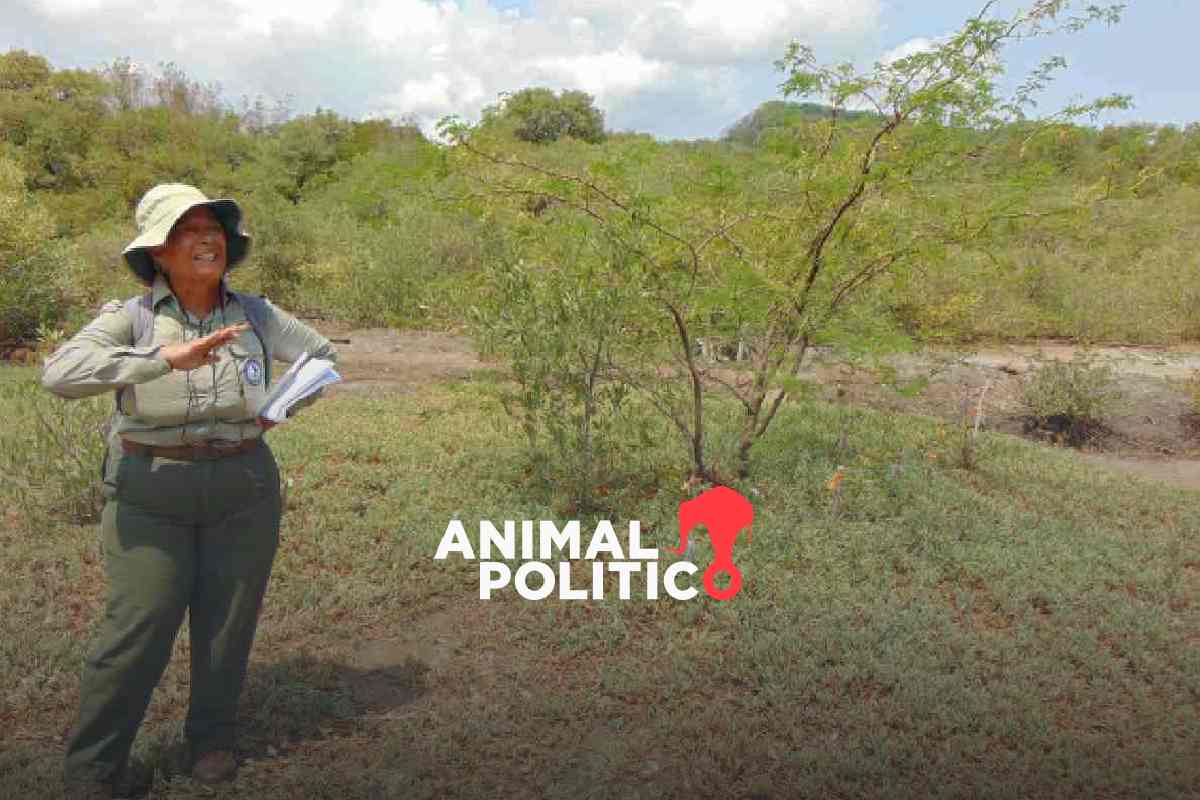

El entusiasmo de María Martha cuando habla de cómo empezó todo, bajo la vegetación que provee un poco de sombra antes de internarse a la parte más amplia, abierta y cercana al mar del manglar –esa sí expuesta a pleno rayo de sol y donde prevalece un calor húmedo–, parece inusual para alguien que trabaja en una institución gubernamental, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Pero el manglar de Cuajiniquil, que también ha dado trabajo a mujeres y hombres en el poblado, es como un hogar para María Martha: domina los caminos para entrar y salir de él –en los que un desconocido se perdería–, conoce cada especie de la vegetación nativa y restaurada, y se sabe la historia completa de cómo ese terreno pasó de ser una salinera a convertirse en suelo fértil.

Restauración del manglar era necesaria

Junto al equipo que la ha ayudado en las tareas de restauración, María Martha llama a la doctora Agraz “el cerebro detrás de todo esto”. Sin ella, simplemente hubiera sido imposible, subrayará en varias ocasiones durante su recorrido por el área restaurada. “La verdad que con mucha tranquilidad yo puedo hablar ahora de manglares gracias a toda la enseñanza de Claudia y su equipo”, sostiene.

María Martha introduce una visita al manglar con ese relato. Recuerda cómo tenía “tantas ganas” de que lo escogieran para la restauración financiada con recursos del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, gestionados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) como parte de un proyecto para la conservación de manglares en Benín y Costa Rica, y concretada gracias a la experiencia mexicana.

–Es que usted tiene que escoger el sitio mío, porque es muy importante– le dijo María Martha a Agraz.

“Yo empecé un cortejo con ella y le dije que era claro que en los escenarios de cambio climático; este era un manglar de bosque seco, no es un manglar que llueve todo el tiempo ni mucho menos, es menos de seis meses que llueve, y que ya ha pasado este embotellamiento que hay para tener otras condiciones; entonces está adelantado si lo comparamos con otro manglar normal y corriente”, narra con el tono apasionado, o intenso –como ella le llama– que caracteriza a ambas.

La restauración del manglar era, además, necesaria, según María Martha, porque estaba en unas condiciones tan dramáticas que representaban un reto, “y que ella (Agraz) veía si era suficientemente valiente para tomarlo”.

–Hay una cosa que falta aquí, como para que yo esté convencida de escoger el sitio, y es la comunidad; aquí yo no veo comunidad– apuntó Agraz durante su primera visita al manglar Bahía Tomas en Cuajiniquil, un distrito del cantón La Cruz, en la provincia de Guanacaste, a unas cinco horas por carretera desde San José, capital de Costa Rica.

“¿Por qué no me dijo antes?”, se preguntó María Martha conociendo por adelantado la respuesta: la comunidad de mujeres de Cuajiniquil que, con seguridad, participarían en la restauración y, con el tiempo, se transformarían incluso en una cooperativa con su propio modelo de negocio.

La antigua salinera

La bióloga continúa su relato entre el silbido de las aves, el susurro de las especies animales más pequeñas que habitan en el manglar, el calor que no cede y los zancudos que rondan a los visitantes ajenos al hábitat. Muestra una foto aérea del sitio que fue abandonado cuando todavía era una salinera. Durante el recorrido por la zona restaurada, se dejarán ver partes de la superficie que aún conservan rastros de granos blancos de ese pasado.

En aquel entonces se trataba de 16 mil hectáreas, destinadas a la crianza de vacas, al frente de una finca que alguna vez perteneció a Anastasio Somoza, exdictador nicaragüense, y fue expropiada en 1978.

La mitad se convirtió en un parque nacional y la otra mitad en parcelas, donde se ubicaba la salinera. Para 2019 aún persistía una capa de alrededor de 15 centímetros de pura sal. Ese ambiente hipersalino complicaba la regeneración del manglar.

Sin embargo, a su llegada al proyecto en 2019 y durante todo el proceso, la doctora Agraz y su equipo no tuvieron ningún recelo –remarca María Martha– en transmitir y compartir todo su conocimiento. Pese a la pausa que representó la pandemia, incluso en el factor del financiamiento, la comunidad de Cuajiniquil nunca cejó. Un diseño de canales ideado por la mexicana para facilitar la entrada del agua de mar, en lugar de utilizar maquinaria, permitió usarla para disolver la sal de la superficie.

Con ello fue posible, también, distribuir los propágulos –semillas de los mangles– en el lugar. María Martha aclara que el plan no era sembrar, sino remediar, focalizar el proyecto en la restauración hidrológica. Dos kilómetros y medio de canales en un perímetro de siete hectáreas afectadas lo hicieron posible. No solo la comunidad, sino incluso funcionarios del Banco Davivienda, continúan colaborando como voluntarios en el mantenimiento de esos canales.

Hasta hoy, el agua sigue fluyendo y desalinizando en medio de plantas facilitadoras que han sido parte de la experimentación del proyecto. La especie más resistente a la sal fue sembrada a la orilla de los canales para que sus paredes se fortalecieran, como una especie de malla de contención.

El gran error de muchos proyectos de restauración de manglar, detalla María Martha, es que solo se van sembrando más y más plantas sin considerar la hidrología. Por eso, cada vez que hay tormentas, una vez que pasan hay que tener extremo cuidado en revisar los canales.

Todo ello es parte de un antes y un después para Costa Rica, tras la adopción de esa visión de ingeniería forestal que va más allá de la pura plantación e implica comprender, al mismo tiempo, que para cada manglar se requiere una “receta a la medida”, según sus circunstancias y estudios previos. Se trata de un trabajo que deja de ser a ciegas y, además, involucra activamente a la comunidad.

Durante la visita al laberinto de canales y vegetación que es ahora la antigua salinera, a María Martha la acompañan Eva Sahores y Julián García, encargados de proyectos para la AFD en Costa Rica, que lleva a cabo la restauración de tres manglares en ese país centroamericano, donde entre 1980 y 2006 se observó una pérdida del 35% de esos ecosistemas.

Delicias de Cuajiniquil

Lo más interesante de la restauración en Cuajiniquil, opina María Martha, ha sido el aprendizaje de toda la ciencia asociada, pero también tener a los vecinos y las mujeres de la comunidad involucradas. Ellas mismas están a cargo del monitoreo y seguimiento, e incluso llegan a recordarle a la bióloga las mediciones cotidianas que no deben pasarse por alto.

“Ese tipo de cosas que son científicas, pero que no se quedan para los científicos en las torres de marfil. Es, ya se puede decir, ciencia ciudadana, que se oye como un término muy común actualmente, pero es eso: es la misma gente del pueblo entendiendo de qué se trata y enseñándole al otro”, resume ella.

A María Martha no le fue difícil demostrar que en Cuajiniquil había una comunidad dispuesta a involucrarse porque venía trabajando largamente con ella 21 años atrás, sobre todo en proyectos de biosensibilización y bioalfabetización, que hoy están a cargo de la docente Gabriela Gutiérrez, quien acerca a las infancias, docentes y familias de 30 centros educativos a talleres que les permiten conocer el proyecto y su importancia en los contextos de cambio climático.

Pero eso es solo una pequeña parte. El proyecto de restauración del manglar ha tenido un beneficio alterno para la faceta productiva de la comunidad. Esa historia la conoce bien Estela Alemán, que ha mantenido una relación con María Martha por años. Afuera de un carro de comida que anuncia “Delicias de Cuajiniquil. Auténtico sabor criollo. La Cruz, Guanacaste”, cuenta que se trata de un proyecto impulsado por una cooperativa de 15 mujeres.

Ellas tenían ocho años de lucha como grupo organizado, pero les había costado mucho asociarse para ofrecer un servicio de venta de comida típica y criolla. Para que finalmente llegara, hubo un proceso muy importante, remarca Estela: interesadas en aportar a la protección ambiental y a la restauración del manglar por su importancia para la comunidad, empezaron a colaborar con María Martha, que sabía de su lucha de años.

Basadas en ese batallar conjunto, y más tarde con la implicación de los voluntarios de Davivienda y la cooperativa de mujeres ya formalizada, lograron adquirir los recursos necesarios y los conocimientos de negocios para hacer realidad su servicio de comida, mediante una aportación que al mismo tiempo sumó a la restauración del manglar.

“Adquirimos esta gran donación, este carrito que estamos orgullosas de tenerlo y del paisaje que podemos tener, porque dependemos también de la restauración del manglar, que ha sido para nosotras y la comunidad un éxito, y yo sigo soñando en grande. No solo quiero esta restauración y trabajar en esto; queremos restaurar el otro manglar de la comunidad de Cuajiniquil porque conocemos la importancia que es para el sector pesquero tener los manglares totalmente restaurados”, asegura Estela.

Puedes leer | Mujeres de Fuego y Tierra: defensoras del territorio hacia la justicia climática

Antes, las mujeres de la comunidad no tenían muchas opciones para llevar un ingreso a sus hogares. A diferencia de hace años, cuando la pesca podía dar para el 100% de los gastos de la familia, el panorama ya no es el mismo. Aunque todas eran emprendedoras en lo individual, sabían que solo juntas podrían lograr el negocio que hoy tienen.

Sin las comunidades, no hay restauración exitosa

Susy, también originaria de Cuajiniquil, igualmente participa de la restauración del manglar pero de otra forma: en los procesos de monitoreo y seguimiento. Ella funge como la asistente de María Martha y está a cargo del registro de los parámetros de las plantas, las especies que había y las que hay ahora.

En sus palabras, el proyecto consiste en rescatar un área del manglar, mediante regeneración hidrológica, que había sido destruida por la construcción de la salinera. Susy va a cumplir un año trabajando ahí, en suplencia de una hermana suya que antes hacía esas tareas y falleció. Todos los días, durante una jornada de cuatro horas, María Martha toma medidas y ella apunta.

Con términos más llanos, dice que se han formado “parcelitas” de cada especie, que tienen que irse midiendo cada seis meses. Además de apoyar a la comunidad, arreglar el manglar –desde su perspectiva– ayuda a proteger a la región de un desastre natural, mientras que para quienes se dedican a la pesca también es un beneficio.

“Cada día aprendo más, y puedo tener la certeza de que voy obteniendo más conocimiento que puedo ir pasando a otras generaciones, como pueda, tratando de educar o pasando la voz a la demás gente, para que la gente que se dedica a la pesca tenga mejor pesca, y decirles de la importancia que no pesquen en los manglares, porque ahí es donde se reproducen las especies”, relata.

En entrevista desde Campeche, la doctora Agraz subraya precisamente que en Cuajiniquil la restauración está totalmente anclada a las comunidades; sin ellas, no sería exitosa. “Sin la apropiación del proyecto de restauración por las comunidades, es un fracaso, y la colaboración es bien importante, la colaboración como equipo”, añade.

Con ello no se refiere solo al propio, sino a María Martha. En términos de instituciones, de todas las restauraciones en las que la investigadora mexicana ha participado, la define como la mejor colaboradora, “la que ha absorbido como esponja todo, y que va aplicando la restauración con los métodos y todo el tiempo está interesada en aprender, cosa que en otras áreas no sucedió con funcionarios. Con María Martha ha sido mucho más fácil, porque ella ha tenido el interés”.

“Se hizo un clic tan padre que ahí están los resultados”

Durante el recorrido, con su habitual entusiasmo María Martha señala las nuevas especies mientras explica coloquialmente: “Ahí pueden ver los arbolitos vivos, porque se mantiene la humedad y se saca la sal, que también ha bajado muchísimo”. En otro punto, se detiene a contar cómo detectó en el manglar la inédita presencia de abejas y cómo insistió para saber a qué se debía.

Más adelante, señala un canal en donde se le ocurrió un nuevo ejercicio: surcos a los lados donde echaron barro del manglar y la semilla del mangle, y surgió vida. Está convencida que fue gracias a la microbiota del barro, que las especies ocupaban por las condiciones dramáticas previas del manglar. “Esto fue hecho muy artesanalmente”, presume como presume cada rincón de ese hogar que ha revivido junto con la comunidad.

Cada una de esas explicaciones son detalles en un territorio de siete hectáreas que parece tan despreciable, casi una broma –dice la propia María Martha–, en comparación con las restauraciones de 3 o 5 mil hectáreas a las que la doctora Agraz está acostumbrada. Sin embargo, todo lo que se ha logrado en Cuajiniquil es como una primera vez, y en los escenarios de cambio climático los datos que se monitorean ahí con tanto detalle “se vuelven oro puro”.

A más de mil 500 kilómetros de distancia, pero muy cercana en ideas, la investigadora mexicana constata que no se trata, en efecto, de un éxito menor: “A nivel científico y a nivel internacional va a ser un ejemplo muy importante. Es un sitio que el tipo de suelo es distinto, está muy relacionado con todo lo que baja de la cuenca alta, de la montaña; el clima es muy extremo, tenemos mayor evaporación que precipitación y la lluvia es muy escasa, entonces eso te incrementa el nivel de salinidad y te disminuye la frecuencia de inundación, y eso hace que disminuya la factibilidad de la restauración”, explica.

Además, que se trate de un remanente de bosque seco significa que a medida que pase el tiempo, se va a perder con la variación climática, por lo que es necesario recuperarlo, añade, pues no deja de ser más o menos importante que un bosque bien conservado, debido a que cumple una función específica, que es dar alimento a la comunidad. Si el remanente se extingue o no se cuida, la pesca colapsa en la zona.

Para Agraz, las técnicas de restauración en Cuajiniquil, que se han generado con éxito a pesar de la dificultad del terreno, lo convierten en ejemplar para zonas donde el clima es extremo para los manglares. “Existen pocos ejemplos con técnicas que puedan hacer este tipo de cambios ambientales, que hagan que sobrevivan las plantas y que recuperen la biodiversidad”, subraya.

De buen humor y entre risas, la científica mexicana también recuerda aquella anécdota que a María Martha tanto le gusta narrar cuando relata cómo empezó todo:

“Cuando llegamos a hacer la restauración, que ella tenía todo el interés, que se aferró a que fuera ese lugar, y que yo me negaba, se hizo un clic tan padre que ahí están los resultados, y seguimos trabajando”, reconoce la primera mujer en Latinoamérica certificada profesionalmente en restauración ecológica.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias