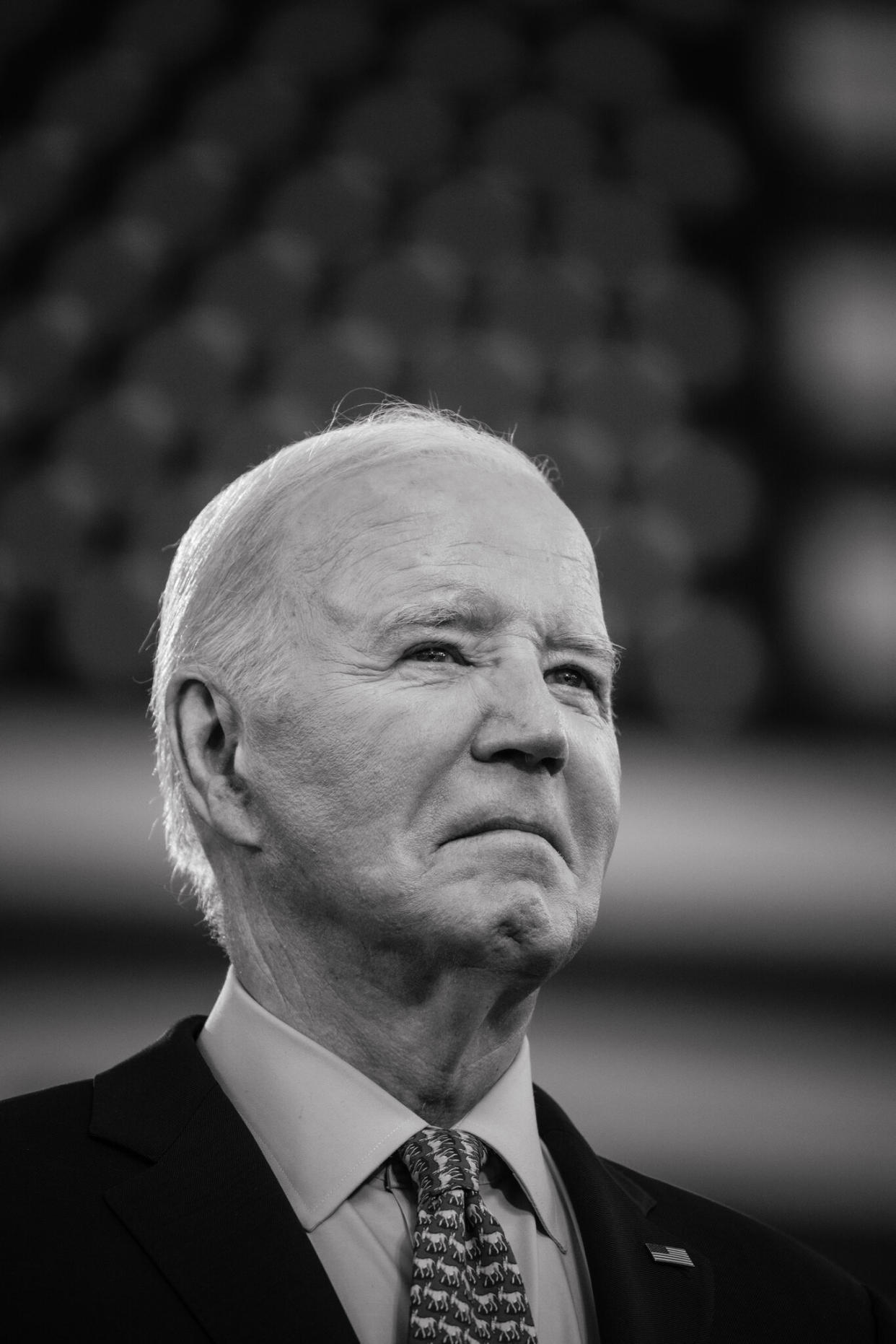

Opinión: Lo que Joe Biden hizo es extraordinario

En las próximas horas y días, muchos analistas políticos dirán que el presidente Joe Biden se sintió acorralado y no tuvo más remedio que ponerle fin a su campaña a la reelección. De manera dolorosa, sus limitaciones habían quedado al descubierto. Había perdido la confianza del Partido Demócrata. Se tambaleaba hacia una revuelta interna cada vez más desagradable o hacia una derrota potencialmente desgarradora ante Donald Trump. Retirarse no fue un acto de gracia. Fue preservar la reputación.

Todo eso es correcto. Pero no es toda la verdad. No es la historia completa. Ignora la grandeza de lo que Biden hizo: su peculiaridad histórica, su agonía emocional, su humildad esencial.

Sí, su decisión de abandonar sus aspiraciones a un segundo periodo y dejar que otro demócrata más joven buscara la presidencia llegó semanas más tarde de lo que habría sido ideal, después de demasiado secretismo, demasiada arrogancia, demasiada negación. Llevó al límite las ilusiones, mientras se mofaba de las encuestas, atacaba a los medios y reclamaba omnisciencia de una manera que recordó de manera inquietante a las bravatas populistas de Trump. (“Me siento muy frustrado por las élites”, “Miren las multitudes”). Pero eso no elimina el enorme impacto y ejemplo extraordinario que implica renunciar a su candidatura.

Su salida de la contienda presidencial genera un tipo y una dimensión de incertidumbre sobre quién será la persona nominada de uno de los principales partidos políticos —y qué tipo de operación apresurada y tardía puede llevar a cabo— que no tiene precedentes pragmáticos en la política estadounidense moderna. Puede que su respaldo a Kamala Harris y el estatus tradicional de la vicepresidenta como aparente sucesora se traduzcan en su rápida designación. Es también posible que no sea el caso. Harris tiene muchos escépticos, y muchos demócratas prominentes anhelan una competencia real, no una transición de la indulgencia obligatoria de Biden a la lealtad forzada a Harris.

Esto es terra incognita. Aunque en 1964 y 1968 los republicanos y los demócratas, respectivamente, empezaron sus convenciones sin tener claro el resultado, los aspirantes habían estado dando a conocer sus plataformas y compitiendo por la nominación durante gran parte del año. No estaban en una contienda apresurada luego de un volantazo a mediados de julio que ha hecho que muchos estadounidenses estén en vilo.

Tampoco los partidos estaban pensando qué hacer en un panorama tan intenso de pánico. Los demócratas no solamente están pensando y debatiendo sobre la mejor manera de vencer a los republicanos; están pensando y debatiendo sobre el baluarte más sólido contra un segundo mandato de Trump, que consideran, con razón, una grave amenaza para la democracia estadounidense. Y se enfrentan a una versión de Trump, con la herida en su oreja y sus henchidas pretensiones de misión divina, tan seguro de la victoria y al mando de sus seguidores como nunca lo ha estado.

Pero la salida de Biden también perfila un mensaje convincente para su sucesor demócrata y todos en el partido. Pueden —deben— hablar de las diferencias entre lo que Biden está haciendo ahora, por muy renuente que fuera a hacerlo, y el comportamiento titánicamente egoísta y épicamente destructivo de Trump en 2020, cuando trató de mantenerse en el poder al socavar todo el proceso electoral. Deben enfatizar el contraste entre un presidente y un partido que finalmente se enfrentaron a verdades incómodas y un presidente y un partido que nunca han dejado de emitir mentiras desmesuradas. Mientras Trump y muchos de sus colegas republicanos siguen en guerra con la realidad, Biden y los demócratas cedieron a ella. Ojalá lo hubieran hecho antes; muchos otros estadounidenses y yo tendríamos mejor opinión de ellos de haberlo hecho. Pero importa que, al final, lo hayan hecho. Importa mucho.

No estoy diciendo que no haya autopreservación en la renuncia de Biden. Está garantizando un legado y unos recuerdos más favorecedores que los que se habrían escrito si hubiera seguido en la contienda —en contra de la insistencia de muchos demócratas y en contradicción con tantas señales de que estaba condenado al fracaso— y se hubiera quedado corto, quedando como el facilitador iluso del desastroso retorno de Trump al poder. Puede que se le siga culpando si Trump gana en noviembre, dado el poco tiempo que le dejó al Plan B, dado su abuso de confianza con los votantes a quienes desorientó sobre su estado físico, dado el lío que tendrán que limpiar los demócratas. Pero las recriminaciones no serán tan mordaces.

Y eso es justo. Aunque sea a regañadientes, la retirada de Biden es un reconocimiento notable y una anomalía histórica. Va en contra de la naturaleza humana, o al menos de la naturaleza de los seres humanos que han conocido la euforia de estar en la cima. Los gobernantes se aferran a sus puestos dorados. Cuando se ven amenazados, se aferran con más fuerza. La historia está plagada de huéspedes que no quisieron marcharse, no una vez que experimentaron el mullido de las almohadas y la adulación de quienes los atendieron.

¿Cuántos senadores, entre ellos Mitch McConnell, han minimizado su declive físico y su incapacidad para trabajar con la misma fuerza que antes? ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema? ¿Cuántos presidentes? En distintos momentos, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt y Ronald Reagan —por nombrar solo a tres— se enfrentaron a dudas muy reales sobre su estado físico. Ellos o la gente que les rodeaba pusieron excusas, se las arreglaron y salieron adelante.

Son analogías imperfectas. Biden no está diciendo —ni es la principal queja contra él— que le cueste hacer el trabajo de presidente en tiempo real. Está aceptando que cuatro años más, o al menos la disposición de los votantes a concedérselos, son una apuesta demasiado arriesgada, una ambición demasiado grande. Y esos otros presidentes podían ocultar más fácilmente sus vulnerabilidades y enmascarar sus defectos; no habitaban un entorno mediático tan intrusivo como el actual.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, dijo en una publicación en las redes sociales el domingo por la tarde. En otro mensaje, escribió: “Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y el país que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato”.

Ninguno de los predecesores de Biden en la Casa Blanca ofrece un punto de referencia que ilumine o presagie con claridad las circunstancias actuales. Solo una minoría de presidentes estadounidenses no buscaron otro mandato para el que eran elegibles.

El último fue Lyndon B. Johnson hace más de medio siglo. Renunció en 1968. Como en el caso de Biden, la preocupación de ser derrotado y la determinación de que podría servir mejor al país si se retiraba estaban muy presentes. Pero el momento y el contexto eran sorprendentemente diferentes. Casi había perdido las primarias de Nuevo Hampshire contra Eugene McCarthy. Era finales de marzo, no mediados de julio. No faltaba apenas un mes para la convención demócrata. Y Johnson no había completado una contienda por la nominación durante la cual los votantes del partido lo hubieran examinado y validado de nuevo.

Durante las últimas cuatro tumultuosas semanas, Biden se ha referido repetidamente a ese proceso de primarias para insistir en que, a pesar de su actuación sorprendentemente inestable en un debate contra Trump el 27 de junio y de las dudas cada vez mayores sobre su salud, debía seguir adelante. “Tuvimos un proceso de nominación demócrata en el que los votantes hablaron con claridad”, dijo cuando llamó a los presentadores del programa Morning Joe de MSNBC el 8 de julio. “Gané 14 millones de esos votos”.

En discursos, entrevistas y una conferencia de prensa que fue seguida con expectación, se mostró a la defensiva, e incluso enfadado, cuando pregonó los numerosos éxitos de su primer mandato, considerándolos como todas las pruebas que alguien podría necesitar de su brío y vigor. Ignoró con arrogancia la propuesta de someterse a un nuevo y exhaustivo examen neurológico; la presidencia, proclamó socarronamente, era una prueba diaria, que superaba con facilidad.

A veces parecía molesto. A veces parecía dolido. ¿Dónde estaba, parecía preguntarse, el merecido aprecio? ¿El debido respeto? Y volvió a lo que se estaba convirtiendo en su estribillo favorito: lo habían descartado durante las primarias demócratas de 2020, y aun así había prevalecido. Dos años después le habían dicho que los demócratas recibirían una derrota contundente en las elecciones de medio mandato; no fue así. ¿Por qué iba a creerle ahora a los detractores? ¿Por qué los demás habrían de hacerlo?

Aquellas preguntas ignoraban los cambios en el panorama político y el paso del tiempo, cuyo efecto en él era obvio en sus frases murmuradas y en sus datos confusos. Esas preguntas eran un escudo contra las duras verdades que le decían los pocos líderes demócratas que se atrevían a ser francos y podían abrirse paso en su pequeño círculo íntimo. Esas preguntas reforzaron su actitud desafiante.

Y hacen que su deferencia hoy sea aún más notable. Y también más conmovedora. Si para muchos de nosotros era fácil ver lo transformado que estaba Biden (y el país), para él era aún más fácil decirse a sí mismo que nada importante había cambiado, y tenía un montón de facilitadores, en su familia y en su personal, para susurrarle lo que quisiera oír.

Sigo pensando en una frase que utilizó una y otra vez en su entrevista del 5 de julio con George Stephanopoulos, de ABC News. “Yo soy el tipo indicado”, dijo. “Soy el tipo indicado”. Era el alarde de quien había sido subestimado no solo en los últimos años, sino a lo largo de su larga carrera política. Alguien que había esperado tanto para hacer realidad un destino del que sus admiradores empezaron a hablar y él empezó a soñar más de cinco décadas antes. Alguien que había conocido suficientes pérdidas desgarradoras como para luchar contra la sugerencia de que se desprendiera de algo tan querido para él y que tanto le daba afirmación. Alguien disminuido no por errores bajo su control, sino por dinámicas biológicas ajenas a él. Alguien a quien se le pide que reconozca su fragilidad en un entorno y a una altitud en los que eso ocurre con muy poca frecuencia. Alguien al que se le pide que sea humilde en una época nada humilde.

No será quien encabece la candidatura demócrata en noviembre, y eso es motivo de renovado optimismo en un partido que tiene muchos candidatos con talento y la oportunidad, según se elija entre ellos, de captar la atención de los votantes, demostrar que no es rehén de ningún líder y enfatizar su mirada hacia el futuro. Biden es quien está permitiendo que eso ocurra, al ceder el escenario de forma tan excepcional como imperativa.

Frank Bruni es profesor de periodismo y política pública en la Universidad de Duke, autor del libro The Age of Grievance y colaborador de la sección de Opinión. Escribe un boletín semanal. Instagram Threads @FrankBruni • Facebook

c. 2024 The New York Times Company

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias