La corriente de agua que limpia el cerebro y su (controvertida) activación durante el sueño

Aunque el alzhéimer y la hidrocefalia son dos enfermedades distintas ligadas al envejecimiento, tienen algunos síntomas comunes, como deterioro cognitivo o dificultades para hacer tareas cotidianas. Además pueden coexistir. Por ello, su diagnóstico a veces se confunde.

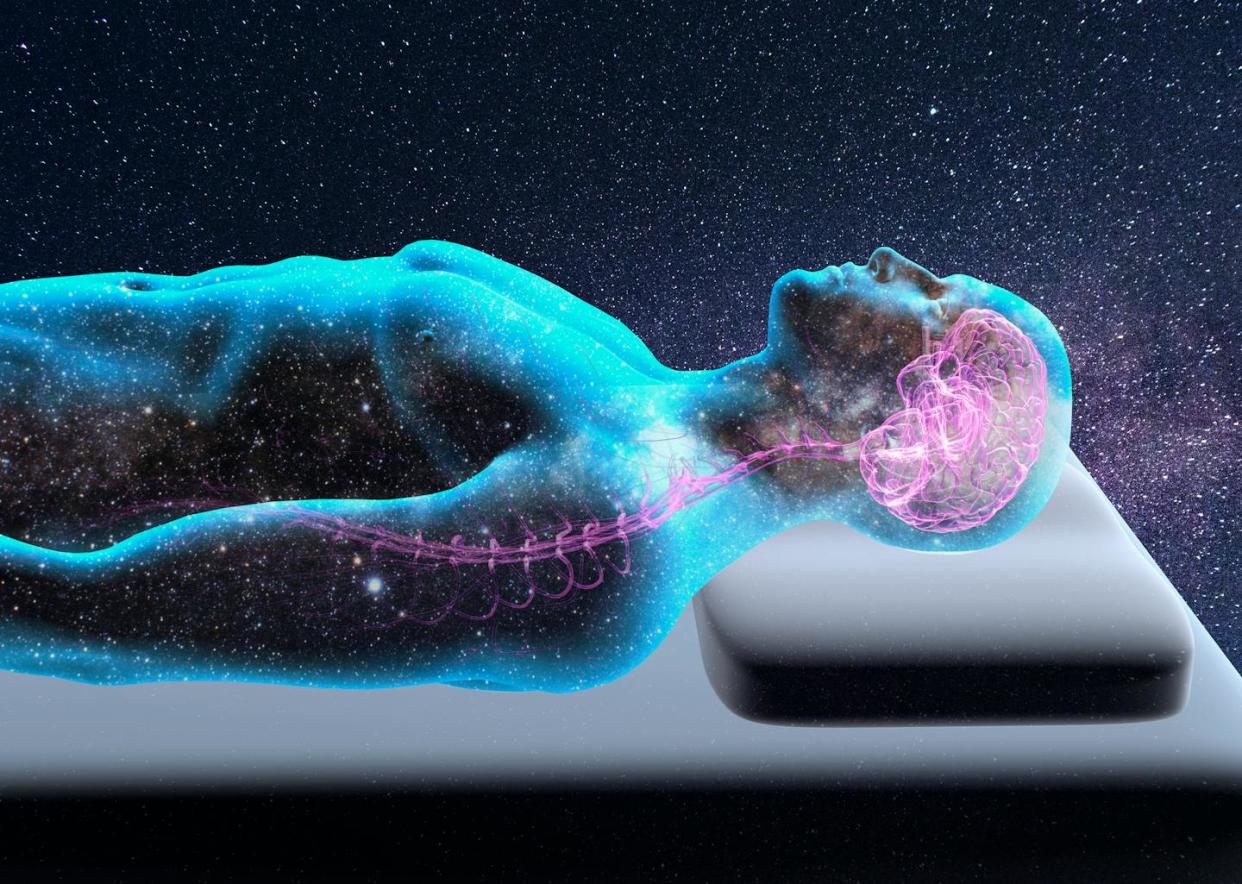

En ambas patologías puede estar implicado un medio acuoso llamado líquido cefalorraquídeo, que se forma a partir de un filtrado de la sangre y se genera en unas cavidades llamadas ventrículos. Circula por el cerebro, baña a las neuronas y, finalmente, se absorbe en la sangre.

Cuando se produce la hidrocefalia (literalmente, “agua en el cerebro”) ligada al envejecimiento, el líquido cefalorraquídeo no circula adecuadamente, acumulándose en los ventrículos por razones desconocidas. La dilatación resultante de los ventrículos puede crear una presión perjudicial para las neuronas y su funcionamiento.

En el caso del alzhéimer, un defecto en esa circulación podría aumentar la acumulación de polímeros tóxicos procedentes de una pequeña proteína llamada beta-amiloide. Las placas que se forman contribuyen al desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa.

Pero ¿qué papel desempeña ese “baño neuronal”?

El cerebro se limpia de una forma particular

Debemos señalar que, a diferencia de otros órganos, el interior del cerebro carece de sistema circulatorio linfático, el encargado de lavar y drenar desechos celulares y toxinas. De esa tarea de limpieza se ocuparía el líquido cefalorraquídeo, que discurre entre las neuronas y ventrículos, aunque existen dudas sobre el modo en el que se impulsa esa circulación.

En 2012, la neurocientífica danesa Maiken Nedergaard descubrió, en el cerebro de ratones, un sistema de circulación de agua por fuera de las neuronas que sustituiría al linfático. Al involucrar a un conjunto de células llamado astroglía, lo bautizó como sistema glinfático.

Las células de la astroglía, los astrocitos, ayudan a crear las corrientes de agua del sistema glinfático. Esas corrientes discurren desde arterias hacia venas limpiando las toxinas y la beta-amiloide del cerebro. El flujo se impulsa a través de canales formados por una proteína llamada acuaporina-4 (poro de agua del tipo 4), presente en las membranas de los atrocitos.

No obstante, la investigación sobre la circulación del agua en el cerebro es complicada: necesita cirugías invasivas que pueden alterar la anatomía del órgano. Por ello, a pesar de estar presentes los componentes del sistema glinfático, su funcionamiento no está definitivamente probado, particularmente en humanos.

Si realmente existe el sistema glinfático, ¿podría activarse en un momento determinado? El sueño es un buen candidato.

La circulación de agua cambia durante el sueño

Las funciones del sueño son enigmáticas, pero de innegable importancia. Si fuese un descanso del cerebro, es lógico pensar que sirviera para limpiarlo químicamente. Por tanto, el sistema glinfático debería activarse de manera especial cuando dormimos. Es lo que pareció probar Nedergaard: durante el sueño o bajo anestesia, el agua circula mejor porque se dilatan los espacios entre las células nerviosas.

Sin embargo, otro grupo de investigadores acaba de demostrar lo contrario: que el agua circula menos mientras dormimos. Esta discrepancia ha generado un debate en la comunidad científica, cuestionando incluso la naturaleza del sistema glinfático y su función.

Para mayor confusión, recientemente también se ha revelado que las neuronas generan ondas altamente sincronizadas de flujos de iones durante el sueño. Ocurre especialmente en su fase REM (fase de movimientos oculares rápidos), cuando tienen lugar las ensoñaciones y se consolida la memoria. Las ondas estimularían corrientes de agua y, presumiblemente, activarían el sistema glinfático, respaldando las tesis de Nedergaard.

¿Cómo se explican tales contradicciones? Los autores del último estudio han alertado de que los anestésicos utilizados para inducir el sueño afectan la actividad neuronal. Es decir, los diseños experimentales influyen en la fiabilidad de los conocimientos sobre la circulación del agua y líquido cefalorraquídeo.

Un rompecabezas difícil de resolver

Lo que sí se sabe es que el sistema glinfático funciona peor en humanos durante el envejecimiento. Además, la expresión de aquaporina-4 en los astrocitos cambia y parece contribuir al desarrollo de la hidrocefalia.

Entender la circulación del agua en el cerebro y el papel del sueño es crucial para dilucidar su implicación en enfermedades como el alzhéimer y la hidrocefalia, lo que ayudaría a mejorar las terapias. No obstante, es fundamental desarrollar los experimentos adecuados, conociendo sus limitaciones.

Son las piezas de un rompecabezas que, de momento, parece difícil de resolver.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

La ciencia del sueño: lo que ocurre en el cerebro cuando cerramos los ojos

Estimular el cerebro con luz láser durante el sueño puede mejorar el aprendizaje y la memoria

Antonio Jesús Jiménez Lara recibe fondos del Instituto de Salud Carlos III

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias