La lucha contra el lavado de dinero en Colombia ha sido un fracaso

Los carteles de drogas deben mover dinero entre los consumidores de cocaína —principalmente en Estados Unidos y Europa— y los productores de América. Su capacidad para hacerlo es una parte vital de la industria ilícita.

Por eso, cuando la oficina del fiscal general de Justicia de Colombia anunció en julio de 2022 que el país sudamericano iba a cambiar radicalmente la forma de investigar los casos de lavado de capital a gran escala, fue bien recibido.

Era algo grande, una unidad especializada y basada en un modelo creado al lado, en Panamá. La iniciativa contemplaba un grupo operativo altamente capacitado de policías, fiscales y expertos financieros. Estarían capacitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y trabajarían en estrecha colaboración con el FBI.

En un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la Fiscalía, la Fiscalía General prometió que el grupo de trabajo se centraría en la intersección de la delincuencia y la corrupción, al igual que “afectaría a redes delictivas de alcance transnacional que recurren a maniobras financieras y comerciales para ocultar sus acciones ilegales”.

El fiscal general Francisco Barbosa Delgado también apareció en el canal de YouTube de la Fiscalía, prometiendo ir tras “los delitos económicos y financieros que son el nexo para conductas delictivas asociadas a la corrupción y que facilitan el desvío y ocultamiento de dinero público y privado”.

Pero, después de 17 meses —casi dos tercios del tiempo asignado al programa de dos años— y un cambio en las administraciones presidenciales de Colombia, lo que surgió no es la unidad avanzada que una vez se imaginó.

“Para ser claros, Colombia no tiene un grupo de trabajo contra el lavado de dinero”, dijo un funcionario estadounidense a condición de no ser identificado para poder discutir asuntos bilaterales delicados. “Están en comunicación con nosotros en ese tema y apoyamos esfuerzos contra el lavado de dinero, pero es una fuerza de trabajo específica [...] que aún no existe en Colombia”.

Los detalles sobre la fuerza de tarea fueron revelados en la publicación del 6 de noviembre de 2023 de NarcoFiles, una investigación colaborativa en la que participaron reporteros de 32 medios de comunicación, dirigida por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Los reporteros analizaron 13 millones de documentos filtrados de la oficina del secretario de Justicia de Colombia.

Entre los documentos se encontró el borrador final del Memorando de Entendimiento (MOU) entre la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del DOS y la Fiscalía General de Colombia. Ese documento describía exactamente cómo funcionaría el grupo de trabajo:

▪ Avanzaría en los esfuerzos para aumentar el procesamiento en casos de esquemas complejos de lavado de activos y delitos conexos.

▪ Promovería estrategias para aumentar las incautaciones en casos de lavado de capitales y delitos conexos.

▪ Crearía un equipo de élite permanente para la investigación y persecución de tramas complejas de lavado de capitales y delitos conexos.

El programa estaba tan avanzado que se había preparado un plano para las oficinas del grupo de trabajo, inspirado en el de la vecina Panamá. La iniciativa de Panamá se convirtió en un modelo y la República Dominicana anunció en abril que también había firmado un acuerdo con el DOS para crear un grupo de trabajo contra el lavado de capital.

Luis G. Moreno, diplomático estadounidense retirado, ayudó a poner en marcha una alianza de seguridad con Colombia como director de la Oficina de Asuntos de Narcóticos en Bogotá. Perseguir el dinero fue clave para derrotar a los carteles hace décadas y la táctica sigue siendo igual de importante hoy en día, dijo, lamentando la aparente inacción de la Fiscalía General.

“Es absolutamente crucial y tuvo éxito en el pasado contra el Cartel de Cali y en menor medida contra Pablo Escobar, porque no estaba tan organizado y centralizado”, dijo Moreno, quien fue embajador de Estados Unidos en Jamaica durante la administración Obama. “Pero, sí, no sé por qué se salieron con la suya”.

Colombia es uno de los principales receptores latinoamericanos de ayuda exterior estadounidense, con más de $13,000 millones desde el año 2000, gran parte de ella para el Ejército colombiano y en apoyo a los esfuerzos antinarcóticos que promueven la misión de la DEA.

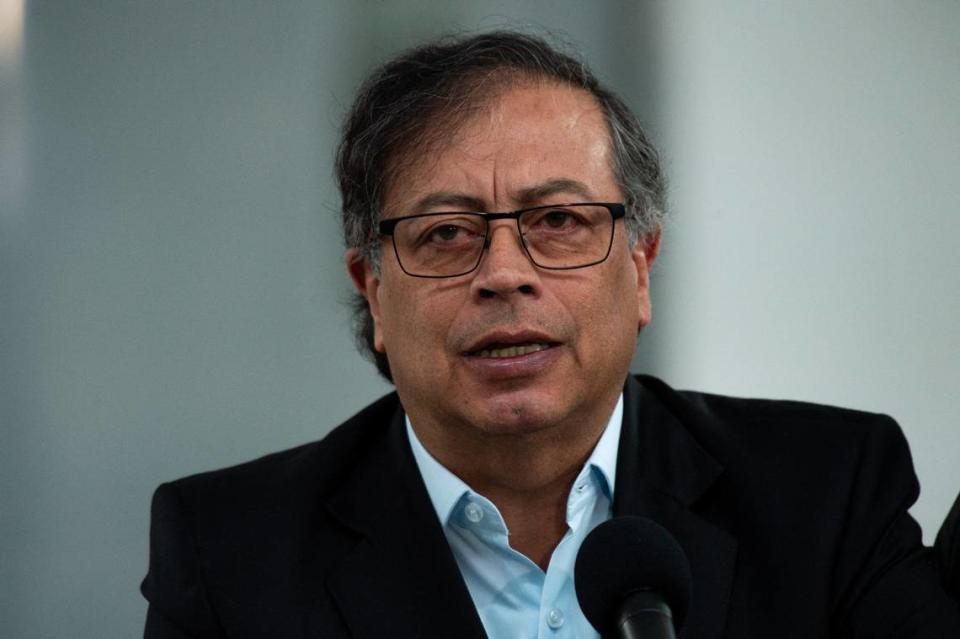

Desde su elección en junio de 2022 como primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro opinó sobre lo que describió como la “fracasada guerra contra las drogas” de medio siglo de Washington, que no ha traído más que violencia y derramamiento de sangre, al tiempo que ha fracasado a la hora de frenar la demanda, ha dicho el líder colombiano en repetidas ocasiones.

En septiembre, durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas celebrada en Cali, propuso una alianza entre los líderes de la región para tener “una voz diferente y unificada” con el fin de cambiar el enfoque militarizado de la lucha por otro que reconozca el consumo de drogas como un problema de salud pública; sin embargo, en una declaración emitida al término de la conferencia, el grupo también coincidió en la necesidad de romper los vínculos entre el narcotráfico y otras actividades delictivas ilícitas, como el lavado de dinero y la corrupción.

La Fiscalía colombiana reconoció que el grupo de trabajo no está plenamente operativo, pero dijo que no es culpa del organismo.

“Estamos trabajando en coordinación con la embajada de Estados Unidos para que miembros de otras instituciones se unan al grupo, pero la decisión final de asignar funcionarios no es responsabilidad de la oficina del secretario de Justicia de Colombia”, dijo la agencia.

Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó los esfuerzos con los socios colombianos para establecer un grupo de trabajo para investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero.

“En esta etapa, es prematuro para nosotros discutir los detalles de estos esfuerzos, pero estamos comprometidos a fortalecer estos esfuerzos bilaterales para desbaratar a los lavadores de dinero y llevarlos ante la justicia”, dijo el portavoz, mirando más allá de los retrasos.

La Fiscalía General de Colombia dijo que dos fiscales y cuatro investigadores fueron designados para el grupo de trabajo y que ha investigado algunos casos, pero eso palidece en comparación con lo que se ha logrado en la vecina Panamá.

La postura de la agencia también contradice el MOU, que establecía que las autoridades colombianas eran las únicas responsables de crear “un grupo de investigación... con un equipo de élite de analistas, investigadores y fiscales”.

Los funcionarios estadounidenses se quejan de un “techo de cristal” en la lucha contra el lavado de dinero. A menudo, ciertos individuos son intocables debido a sus conexiones políticas.

El hecho de que el gobierno colombiano no haya reforzado el grupo de trabajo ilustra las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto en Estados Unidos como en países como Colombia, cuando intentan tomar medidas enérgicas contra actividades ilícitas que implican complejas transacciones financieras.

“Los colombianos están ansiosos por cooperar en los casos, pero no inician investigaciones por su cuenta”, se quejó un ex funcionario de la DEA que trabajó de cerca en casos de lavado de dinero, exigiendo el anonimato para hablar sobre el delicado asunto.

En un reporte de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que entre los problemas que enfrenta Colombia al tratar de tomar medidas enérgicas contra estos casos es que “la cooperación operativa está parcialmente fragmentada e inadecuadamente coordinada” y las medidas específicas para prevenir o mitigar los riesgos de financiación de dinero/terrorismo “dependen de una decisión más amplia del gobierno”.

El reporte también identificó un problema que el grupo de trabajo debía abordar, que es la falta de un marco existente para investigar casos complejos.

“Las autoridades colombianas pueden investigar y perseguir el lavado de dinero mediante una amplia gama de instrumentos jurídicos y órganos de investigación bien dotados de recursos; no obstante, la mayoría de los casos se refieren a esquemas sencillos de lavado que comprenden cantidades reducidas de dinero”, expresa el reporte. “La mayoría de los casos que se investigan y enjuician están relacionados con el tráfico ilegal de drogas y pocos implican la persecución del lavado de capitales procedente de otros delitos subyacentes”.

Colombia se centra en el lavado de capitales a través de una serie de programas existentes, pero la nueva iniciativa se centra en casos complejos.

De conformidad con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2021, el cultivo de plantas de coca —principal ingrediente de la cocaína— alcanzó 504,100 hectáreas en Colombia, la mayor superficie desde que la ONU empezó a rastrear estos datos en 2001.

Esto es lo que llevó a Petro, apenas un mes después de su toma de posesión, a calificar la guerra contra las drogas como “un fracaso” en una declaración en septiembre de 2022 y más tarde en una entrevista con la televisión francesa. Irónicamente, la declaración se produjo pocos meses después de que la oficina del secretario de Justicia independiente anunciara la alianza contra el lavado de dinero. Petro argumentó que los costos para los campesinos colombianos, asolados por la violencia y la erradicación forzosa de cultivos, han sido demasiado elevados.

Los carteles de la droga dependen tanto de una red segura para lavar dinero como para transportar las propias drogas ilegales. El lavado de dinero es una industria lucrativa en sí misma, al servicio no solo de los carteles de la droga y otras organizaciones delictivas, sino también de entidades como políticos corruptos y personas adineradas que buscan evadir impuestos.

La UNODC calculó que cada año se lavan entre $800,000 millones y $2 billones. En Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero del gobierno señala cada año unas 20,000 transacciones sospechosas por valor de unos $5,000 millones, dijo el año pasado su director, Javier Gutiérrez, a la agencia de noticias Reuters.

Kevin G. Hall, de OCCRP, contribuyó a este reporte.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias