Cuál es el origen del lenguaje inclusivo, ahora prohibido en la administración pública

El Gobierno nacional prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en toda la administración pública nacional.

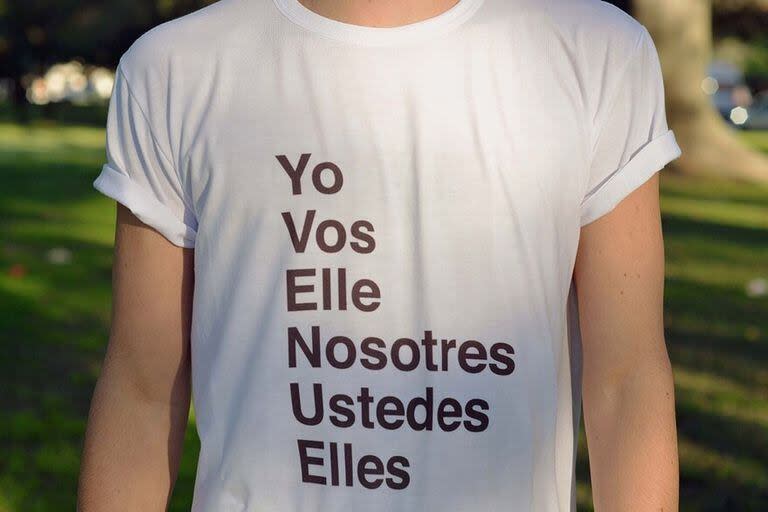

Así lo anunció esta mañana el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “No se va a poder utilizar la letra e, el @, la x (comúnmente usadas para no dar indicios de género) y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”, explicó el funcionario nacional. Días atrás, el ministro de Defensa, Luis Petri, había tomado esa decisión para la cartera que él conduce.

La medida despertó diferentes posiciones. Algunos lo celebraron, otros se manifestaron en contra y varios más se preguntaron cuál fue el origen del lenguaje inclusivo en nuestro país. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo surgió?

Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, explicó a LA NACION que en realidad nadie inventó el lenguaje inclusivo porque las cosas en lengua no se inventan, sino que se trató de un proceso de reflexión que comenzó a finales del siglo XX en ciertos espacios asociados a las elites y vanguardias.

“No todos tienen el tiempo ni las herramientas para ponerse a reflexionar sobre los efectos del uso del masculino genérico sobre la autopercepción. Habría que rastrear en el feminismo de los años 70 para analizar cómo se gestó”, comentó.

Kalinowski, que es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas (DILyF) de la Academia Argentina de Letras, pero no habla en nombre de la institución, contó que sobre el final del siglo XX empezó a pisar muy fuerte la idea de desdoblar el lenguaje a raíz de que el masculino genérico era un problema.

“Hay un primer antecedente en 1976, cuando un aficionado a la lengua sacó el tema y otro en 1999 con la aparición de la constitución de Venezuela, pero a partir de ahí se fue creando la idea de que esto era muy pesado de hacer. Primero a alguien se le ocurrió usar el “@”, pero fue considerado binario y entonces se prefirió la “x”, Y más adelante surgió la “e” cuando buscaron una manera pronunciable”, sostuvo.

“Acá en la Argentina estamos un poco encerrados en una caja de resonancia y parece como si el tema fuera solamente nuestro, pero en realidad es un tema presente en muchos lugares del mundo occidental. Es algo que trasciende las fronteras, incluso las lingüísticas, porque las mismas discusiones se dan en francés, en inglés, en noruego, en hebreo, en árabe”, afirmó el lingüista.

El futuro del lenguaje inclusivo

Cuando se piensa en lenguaje inclusivo las primeras palabras que vienen a la mente de muchas personas son “todes”, “chiques” y “amigues”. Y es que efectivamente, según contó Kalinowski, los estudios están mostrando que en realidad son solo tres o cuatro palabras las que se están interviniendo.

“Lo que estamos viendo es que son estas palabras puntuales las receptoras emblemáticas de la intervención, que no tiene como objetivo que las incluyan en el diccionario, sino, con su uso, fijar un posicionamiento político y animar al oyente a que se sume. Es decir, no se interviene todo lugar donde aparece el masculino genérico, sino algunos lugares. Parece improbable que a partir del uso de la “e” se modifique la estructura gramatical porque su objetivo tampoco es ese. El fin es visibilizar la desigualdad de género y la lucha por la igualdad”, explicó.

De todos los fenómenos lingüísticos, el que más fácilmente cambia es el léxico. De hecho, cada cinco o diez años se modifica el diccionario porque cambió el léxico con palabras nuevas como mouse, like o tantas otras.

Antecedentes argentinos de prohibición del lenguaje

Argentina fue uno de los pocos países hispanohablantes en donde “vos” se convirtió en la variante estándar de la segunda persona del singular, pero la lucha por su oficialización no fue nada sencilla.

“En el contexto de, por decirlo de algún modo, un imperialismo cultural, se buscó instalar la idea de que esa manera de hablar era inválida mientras que la lengua correcta era la de Madrid. Se intentó por todos los medios (las instituciones del Estado, el Ministerio de Educación, la industria cultural y de entretenimiento, la Real Academia Española (RAE) y la Academia de las Letras, entre otros) y durante gran parte del siglo XX torcer el rumbo de la evolución lingüística de los hablantes argentinos. Pero los hablantes hacen lo que hacen y no le piden permiso a las instituciones”, explicó Kalinowski.

“La RAE terminó aceptando e incorporando el voseo hacia 2001″, agregó.

Otro ejemplo es lo ocurrido con el verbo independizar. Kalinowski recordó: “Desde la RAE se intentó resistir el uso del verbo porque estaba asociado a las luchas de independencia y los nostálgicos del orden colonial lo rechazaban. Primero se la ingresó como un neologismo inútil. Tenía un asterisco, que quería decir que era un término incorrecto”.

Sin embargo, el lingüista remarcó que el rumbo que tiene una comunidad lingüística no se puede controlar. “No son cambios gramaticales, son cambios políticos”, concluyó.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias