Las 14 mujeres que fueron liberadas de una clínica psiquiátrica en Alemania y cuya historia se plasmó en un exitoso libro

Noviembre de 1984. Un grupo de 14 mujeres se encuentran en la estación de trenes de la ciudad alemana de Stuttgart a punto de tomar diversos trenes a sus respectivos hogares. Lejos de ser una estampa casual, se trata de un insólito acto de liberación. La liberación de las, hasta hace unas horas, pacientes de un prestigioso centro psiquiátrico.

Anne Kahl, una alemana nacida en 1942 en la ciudad bávara de Berchtesgaden y secretaria de la clínica, es la encargada de embarcar a estas mujeres hacia sus hogares, donde continuarán con su tratamiento lejos de una alienante reclusión en las instalaciones del excéntrico y brillante doctor Curtius Tauler. Si bien los nombres son todos ficticios y los expedientes médicos inventados, la trama central es real.

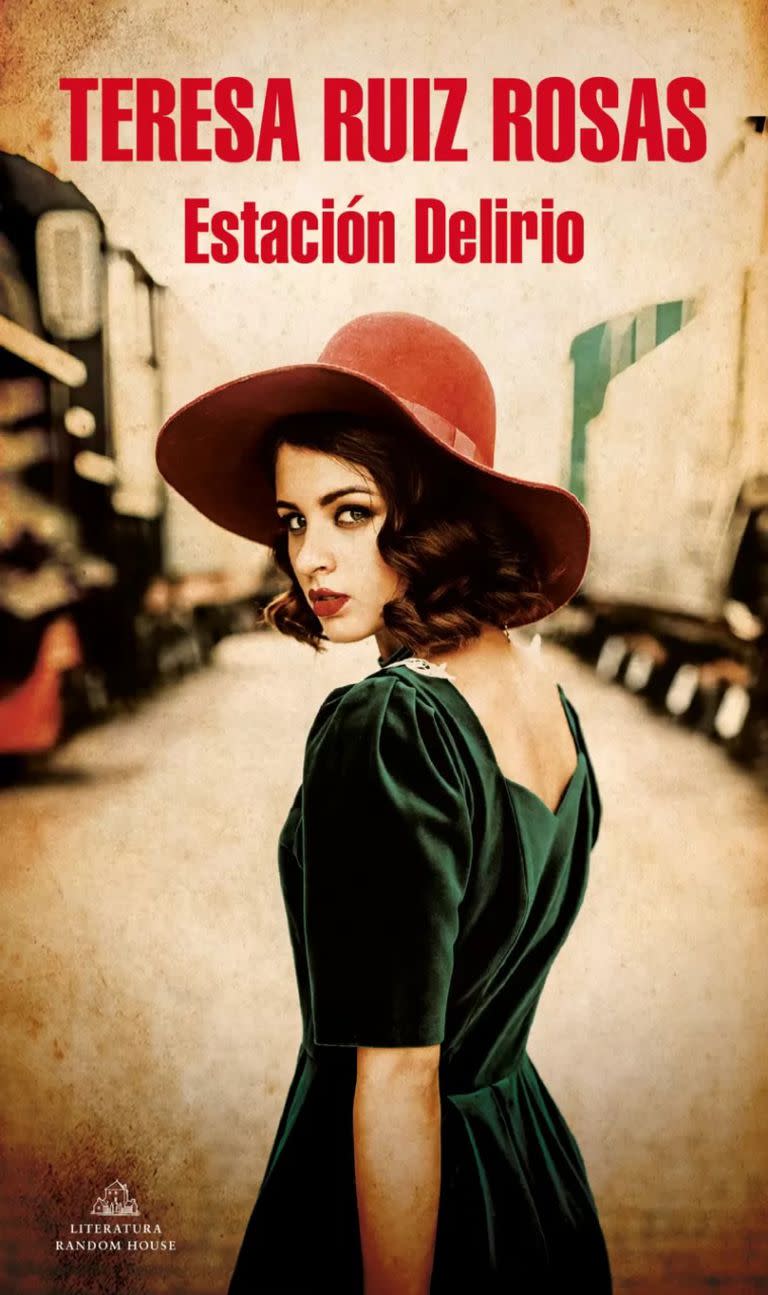

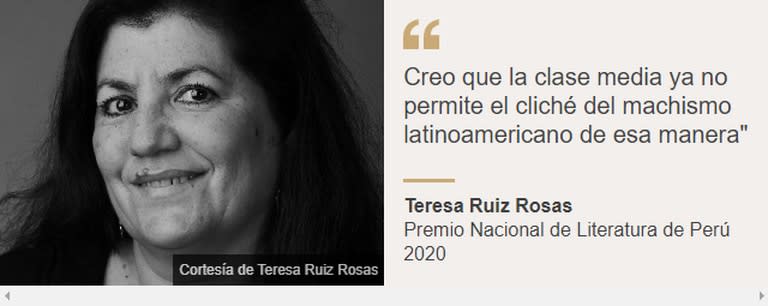

Así se lo contó la propia Anne Kahl a la escritora peruana Teresa Ruiz Rosas, quien años después decidió contar esta increíble historia en su novela Estación Delirio, con la que ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú 2020.

La escritora, nacida en Arequipa en 1956, reside desde hace más de dos décadas en la ciudad alemana de Colonia, aunque su intención es trasladarse en breve a Barcelona. Hija del poeta José Ruiz Rosas, la autora entrelaza en su premiada novela la salud mental con el feminismo, el arte y la literatura. BBC Mundo habló con ella en el marco del Hay Festival Arequipa que se realiza entre el 3 y el 6 de noviembre en esa ciudad peruana.

—Estación Delirio gira en torno a Anne Kahl, una mujer que trabajaba en una famosa clínica alemana, a principios de los años 80, y tuvo la tarea de liberar a 14 pacientes. ¿Cuánto hay de realidad en esta historia?

—Hay mucho de realidad. La Anne Kahl de carne y hueso era una amiga mía, bastante mayor que yo, que conocí en los últimos años de colegio en Arequipa. Al igual que en el libro, estaba allí porque su marido era cooperante. Nos hicimos amigas por el idioma. Yo hablaba alemán porque me había educado en un colegio peruano alemán. Teníamos una gran amistad muy bonita.

En un momento dado, me escribió y me contó de este trabajo en la clínica psiquiátrica y después lo del alta de las pacientes. Todo eso es cierto, lo inventado son las historias de cada una de las 14 pacientes liberadas, porque no tuve acceso a las historias clínicas, ni ella me lo contó por una cuestión de secreto profesional. Además, ella ya murió hace muchos años. Lo que yo hice fue refrescar la memoria para escribir sobre eso.

También es cierto que el psiquiatra les dio un sedante a las pacientes para que pudieran llegar hasta sus casas. Las preparó para que después pudieran estar ya sin él.

El psiquiatra era un hombre que se podía haber retirado ocho años atrás, pero que siguió al frente de la clínica. En un momento dado, cuando quiso retirarse, no se le ocurrió una manera mejor que cerrar la clínica y enviarlas a sus casas.

Mientras escribía la novela, pude localizar al médico asistente principal. Ya era nonagenario, pero me recibió. Se alegró mucho de que escribiera sobre eso. Él fue el que me dijo que fueron 14 las mujeres liberadas. Yo no sabía el número exacto.

El director de la clínica es un psiquiatra alemán famoso por su aplicación de electrodos en sus terapias... Eso era lo más interesante. De hecho, mi amiga me contó cómo estas pacientes sentían una adoración por este psiquiatra, cómo volvían y cómo querían esa terapia. Lo sentían como su redentor. Por lo visto tiene un efecto, cuando está bien dosificada, muy positivo, que tendrá secuelas después, seguramente, pero les hacía bien.

Un par de años antes de publicar la novela, se la di a leer a una amiga mía que dirige una clínica psiquiátrica importante en los Estados Unidos y ella me dijo también un par de cosas que luego modifiqué.

Me explicó que es una terapia que actualmente se utiliza también con mucha cautela, pero que los estados más severos de depresión solamente se curan con esta terapia, que no tienen otra forma. Si de verdad quieren evitar que una persona acabe con su vida, se aplica esta terapia y en muchos casos funciona.

El problema, como en muchas cosas, es el abuso que se hizo y cómo se diagnosticó también a mucha gente que probablemente no la necesitaba y se le dio esa terapia de manera brutal. Hay ahí una historia de horror.

—¿Qué es lo que más te sorprendió de tu investigación sobre psiquiatría para escribir este libro?

—Aparte de lo que ya conté sobre la aplicación de electrodos, aprendí mucho de la historia de la psiquiatría en general, de las etapas espantosas en las que se hacía de otra forma antes de los años 50, 60. Y luego también ver cuánto abuso hay de las pastillas, un tema muy delicado y muy controvertido.

Me enteré de casos tristes de adicciones a este tipo de medicamentos, que no van al fondo del problema que llevó a la persona a este estado. No viene a resolver su propia angustia, es solo un paliativo. Por supuesto que hay factores genéticos, pero eso es ya otro tema.

—Pero en los casos en que no es la genética el factor determinante siempre hay o casi siempre hay detrás una vivencia o muchas vivencias traumatizantes y esas no las borrás con una pastilla. En la novela recordás la frase del escritor Friedrich Glauser: “Nunca podremos trazar la frontera entre un enfermo mental y una persona normal”. ¿Crees que es así?

—Creo que tiene mucho de cierto. De hecho, Glauser estaba en un psiquiátrico y escribió allí novelas memorables. Recuerdo el dicho, que creo que se lo escuché a mi padre por primera vez, “de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco”.

Si pensamos en el presente, podemos pensar en todas las atrocidades que ocurren dentro de las cuatro paredes de millones de casas de las que nadie sabe nada. Personas que afuera aparentan estar muy bien.

Eso es salud mental. Lo que hacen los que maltratan, los que violan, los que se aprovechan y andan sueltos por ahí y tienen hasta trabajo, ¿están bien de la cabeza? No creo. En privado es muy difícil saber lo que pasa. Uno se va enterando poco a poco. Solo se sabe lo que pasa en público.

Si un pobre infeliz va desnudo por la calle, llama la atención, si hace barbaridades dentro de su casa, nadie se entera. Por eso es un tema tan delicado, todo eso de definir o categorizar. Con todo el respeto por los psiquiatras.

—La historia de cada una de las 14 mujeres de la clínica refleja también lo que supone vivir en una realidad que oprime, cosifica y destruye a las mujeres. ¿Cómo seleccionaste esas historias?

—El hecho de que la clínica fuera solo de mujeres ya me servía de inspiración para tocar el tema de las mujeres que, en general, en esa época tuvieron menos posibilidades para desarrollarse con todo su potencial de ser humano. La primera o segunda ola de feminismo importante recién empezaba a dar sus frutos en esa época. Todavía la mujer tenía que cumplir un papel subordinado. Quería destacar esa dificultad o imposibilidad de la mujer de poder tener una vida completamente emancipada como la puede tener ahora si quiere.

—Tanto la alemana Anne como la peruana Silvia luchan contra patrones patriarcales, ¿qué diferencia ve entre las dos sociedades?

—El caso de Alemania es una sociedad que vivió este feminismo surgido desde el mayo francés de 1968. Una de sus herencias es la revolución sexual y dentro de ella está el feminismo, que una mujer pudiese decidir sobre su cuerpo como le diese la gana.

Pero también Alemania tiene mucha migración. La gente que vino trajo otras costumbres y dinámicas y la minoría más grande es la musulmana. Ya sabemos cómo tiene a la mujer la cultura musulmana. Además, en Alemania no solo hay numerosos feminicidios a manos de alemanes, sino que tampoco podemos olvidar toda la cantidad de alemanes que se van a Tailandia a comprar sexo con adolescentes.

Y luego todo el tema que denuncio en mi novela anterior, Nada que declarar: El libro de Diana. El tema de la legalización de la prostitución, que al final lo que consiguió es que sea peor que la prostitución forzosa. Vienen autobuses a sitios apartados a hacer turismo sexual. Si eso no es machista y no es antifeminista, que me expliquen por favor qué es.

—Más allá de eso, la diferencia es que hay una clase media muy grande en Alemania, con muchísimas mujeres muy avanzadas en este tema y lo llevan con absoluta naturalidad. Jamás se plantearían una subordinación o sumisión. Eso también es un hecho. ¿Y qué pasa en Perú? ¿En Arequipa?

—Arequipa creció mucho y eso trae cambios inevitables. Si bien hay algunos aspectos, casi culturales, como el arreglo personal de la mujer para agradar al hombre, que siguen vivos, las mujeres estudiaron y tienen la independencia económica que es la clave. Dentro de sus propios núcleos familiares ya no permiten una serie de cosas.

Hay hombres que nunca fueron de corazón machista. Pudieron ser más o menos machistas culturales, pero nunca tuvieron alma de machistas. Lo ven bien y no se sienten amenazados por el hecho de que la mujer tenga ahora los mismos derechos, las mismas posibilidades y que quiera ganar la misma cantidad de dinero por la misma prestación.

Pero hay otros hombres, bastantes, que sí se sienten amenazados, que en el fondo tienen un complejo de inferioridad, porque en muchos casos no pueden valerse solos sin una mujer que les resuelva la vida, por ejemplo, o que esté detrás ayudándoles en lo que pueda o mil variantes más.

Ven que su poder ya no va a ser el mismo y que van a estar por debajo. Esos son los que están fehacientemente en contra y son violentos y muchas veces hasta matan. Creo que esa es la clave. Aunque el machismo está necesariamente retrocediendo por diferentes razones, pero lo triste es que todavía existen feminicidios, que todavía hay violencia machista en los hogares.

* Por Almudena de Cabo

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias