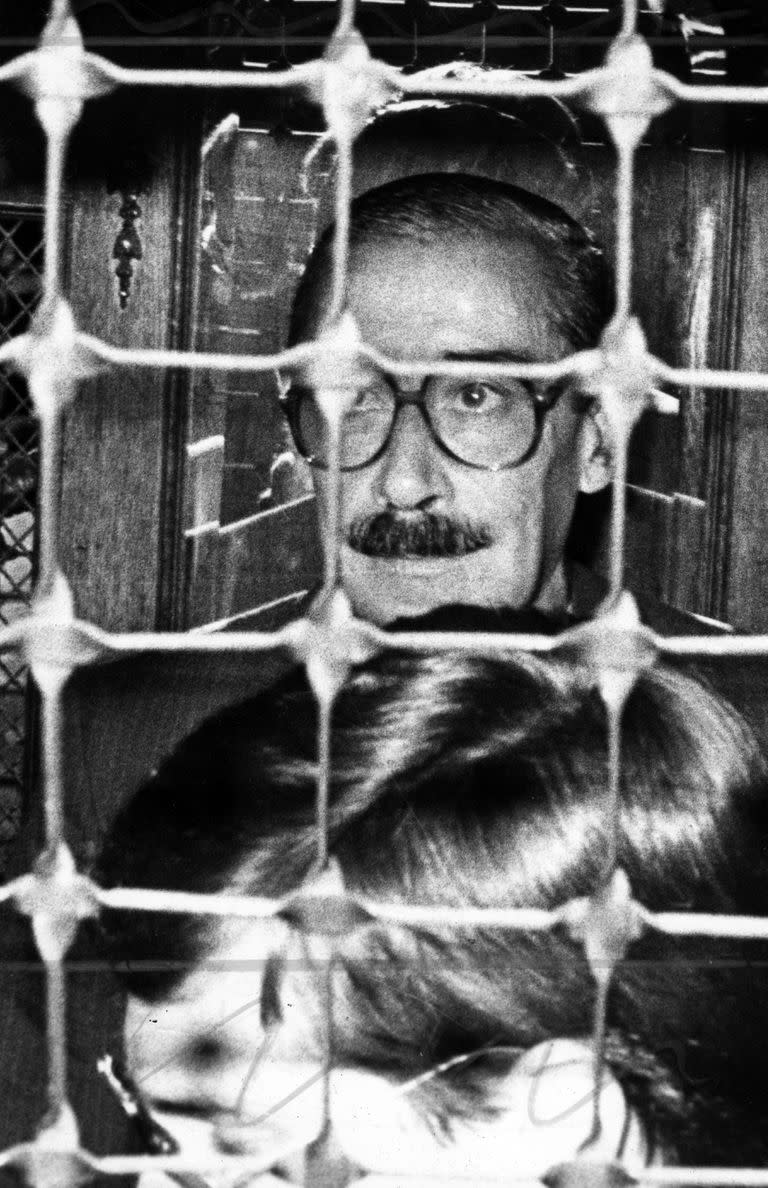

Videla, el sangriento dictador que era un hombre demasiado común

Las nueve entrevistas -veinte horas en total- con el dictador más sangriento que hubo en la historia argentina, el degradado general Jorge Rafael Videla, encerrado de por vida por una serie de crímenes de lesa humanidad, despertaron en mí una sinfonía de sensaciones, a las que respondí como pude, dentro de mis limitaciones.

En un plano más general, traté de mantener esa prudente lejanía con el entrevistado que -sigo pensando- permite al periodista conservar su rol. Se trata, creo, de preguntar y repreguntar para iluminar hechos que ya son pasado, pero siguen afectando la vida de tantos en la Argentina, siempre enfocado en los lectores.

Tal vez exageré un poco con “esa prudente lejanía con el entrevistado”. Recuerdo que luego de las primeras entrevistas con colegas en la ardua tarea de promocionar el libro, la jefa de prensa del sello editorial, Sudamericana, me llamó y me sugirió que no fuera tan frío cuando los periodistas me hacían la consabida pregunta: “¿Qué sentiste cuándo estuviste cara a cara con Videla?”

Yo respondía que no había tenido grandes sensaciones porque estaba concentrado en la tarea que tenía que cumplir. Lo creía realmente, pero no era totalmente cierto porque hace poco tiempo mi cuñado, que me llevó varias veces al penal de Campo de Mayo, en el Gran Buenos Aires, me dijo que en los viajes de vuelta yo no soltaba una palabra, encerrado en un silencio incómodo, como si estuviera procesando todo lo que había escuchado.

Es que las definiciones de Videla eran muy duras: “Pongamos que eran 7 mil u 8 mil las personas que debían morir. No podíamos fusilarlas. Tampoco podíamos llevarlas ante la justicia”, y tantas otras. Aún un periodista -muchos dicen que no tenemos alma ni corazón- debía ser afectado por la contundencia de dichos como ésos.

Seguramente, por eso me armé una coraza posterior. Pero también porque me parecía una bajeza aprovechar la ocasión para fabricarme como un falso héroe que repudiaba lo que había quedado de aquel dictador luego de más de décadas en la cárcel.

Por una cuestión de meras relaciones públicas habría sido mejor una respuesta de este tipo: “Sentí ganas de escupirle la cara”.

Cómo tratar con Videla y compañía

Pero, no creo en esas actitudes. Para mí, Videla como los líderes guerrilleros sobrevivientes -Mario Firmenich, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Luis Mattini- son protagonistas de los 70, cada uno a su modo y más allá de la opinión que nos merezcan. Ellos son los actores principales de la tragedia argentina; tienen lo que yo voy a buscar, que es la información de primera mano.

Creo que también ellos merecen un trato amable. En Argentina, tenemos un refrán, no muy usado en estos tiempos de grietas profundas y de excesivo, y ficticio, protagonismo de periodistas que gritan verdades en nombre de pueblo: “Lo cortés no quita lo valiente”.

En el caso de Videla, la cortesía de, por ejemplo, haberle dado la mano cuando lo intercepté en el patio de la cárcel para pedirle una entrevista fue una de las más severas críticas por parte de los periodistas militantes, es decir alineados políticamente con el kirchnerismo y con los organismos de derechos humanos.

¿Qué pretendían? ¿Qué le diera una patada, lo insultara o le hiciera pito catalán? Mi objetivo era que accediera a una entrevista. La editora del libro me había advertido que sacara esa frase de la Introducción de “Disposición Final”, pero yo no quise: me pareció que sus prevenciones eran infundadas.

La importancia de una buena editora

Debo mucho a esa editora, Fernanda Longo. En un principio, la idea era solo incluir declaraciones de Videla para un libro sobre la lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios en la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina, durante 1975, cuando él ya era el jefe del Ejército, nombrado por la presidenta Isabel Perón, la viuda del fundador del peronismo.

“Me parece que tenés un gran libro, pero sobre Videla y la dictadura”, recuerdo que me dijo Fernanda cuando le mostré el resultado de la primera entrevista, un sábado de octubre de 2011, que duró tres horas y media.

No me había dado cuenta. Tal vez estaba también yo influido por ese consenso tácito -políticamente correcto- que se había armado entre los periodistas argentinos sobre que no valía la pena entrevistar a Videla, a pesar de que estaba encerrado a solo treinta kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires.

Todos habíamos sido colonizados -algunos más, otros menos- por la constante prédica de los líderes de los derechos humanos para quienes la historia debía ser reconstruida solo con la palabra de los buenos, es decir de ellos mismos, en primer lugar, y de todos quienes fueran autorizados por ellos.

Y si Stalin viviera, ¿no lo entrevistaríamos?

Una vez que Fernanda me abrió los ojos, encontré en las prácticas clásicas del buen periodismo los argumentos más sólidos para explicar por qué había entrevistado a Videla. ¿Por qué no hacerlo? ¿Acaso no había sido el protagonista principal -no el único, pero sí el principal- de la tragedia de los 70? Y si tuviéramos la oportunidad de entrevistas a Stalin, a Fidel Castro, a Pinochet, a Hitler o a Mussolini, ¿no lo haríamos?

De todos modos, siempre supe que un libro así no podía pasar desapercibido. Aún hoy algunos, pocos, sitios online alineados con el kirchnerismo, me califican como “el biógrafo oficial del dictador Videla”. Una caricia si comparamos esas palabras con otras, vertidas hace algunos años.

También Fernanda Longo y el director editorial de Sudamericana, Pablo Avelluto, tuvieron que dar sus batallas internas para que ese prestigioso sello incluyera en su catálogo un libro con veinte horas de entrevistas a Videla, el demonio mayor de la dictadura.

Escribo estas líneas y pienso que, en otros países tal vez no se comprenda el porqué de tantas dudas y dilaciones. En pocas palabras: en la Argentina de aquellos años se pensaba que solo algunos debían hablar sobre los 70: las Madres de Plaza de Mayo; las Abuelas de Plaza de Mayo; los ex guerrilleros; los simpatizantes de los ex guerrilleros… Los militares, no; Videla, menos que menos.

Y se creía que eso era muy democrático. No había que darle micrófono a quienes habían destruido la democracia y violado los derechos humanos. Porque se había hecho carne en todos nosotros que los guerrilleros eran, en realidad, militantes de la democracia y de los derechos humanos; habían surgido, precisamente, para combatir a los malos, a Videla y compañía.

La teoría de los dos demonios como arma

Por eso, las principales críticas que recibí fueron las siguientes: “¿Cómo se te ocurrió entrevistar a ese genocida?”. “¿No te das cuenta de que le estás haciendo el juego a la derecha; que estás favoreciendo la teoría de los dos demonios?”

La teoría de los demonios, ¡he aquí la kriptonita usada hasta el cansancio por el gobierno y los líderes de los derechos humanos! El sayo aplicado a cualquiera que osara contradecir a los sumos sacerdotes del relato oficial sobre los 70. No, demonio hubo uno solo: los militares y los policías, y sus cómplices civiles dentro y fuera de la Argentina. Los guerrilleros eran casi ángeles: tenían nobles ideales, y por eso lucharon y dieron su vida. Algunos admitían que habían elegido medios equivocados -la lucha armada- pero, por las dudas, no abundaban demasiado en esas minucias.

Nunca le di mayor importancia a ese argumento. Ese tipo de teorías -de los dos demonios, de los cien demonios, de los demonios y los ángeles- siempre me parecieron inventos retóricos para justificar la apropiación de la historia, de un lado o del otro.

Por suerte, esos tiempos ya pasaron: el kirchnerismo y los líderes de los derechos humanos ya perdieron la pureza; los exguerrilleros no son vistos como partisanos de la libertad.

La banalidad del mal y los límites del hombre

Cuando entrevisté a Videla, él ya tenía 86 años y todo el aspecto de un abuelito con sus seis hijos, veintitrés nietos y catorce bisnietos; tanto que supongo que a un extranjero que lo hubiera conocido en esa circunstancia, le habría costado imaginar que se trataba del dictador implacable que gobernó este país durante cinco años, entre 1976 y 1981. “Hice prácticamente todo lo que quise”, señaló.

Algún policía del pensamiento fruncirá el ceño frente a esta frase: “El aspecto de un abuelito”. Pero, ya todos hemos leído algo de Hanna Arendt y sabemos sobre la banalidad del mal; despojados de su época, sus atributos y sus oropeles, muchos dictadores y muchos asesinos -de derecha, de izquierda y de centro- se vuelven personas comunes, y esa me parece la extraordinaria enseñanza de todo esto: los seres humanos somos capaces de grandes cosas, pero también podemos cometer actos atroces.

Una de las cosas que más me impactaron sobre Videla es que parecía conservado en formol, atado a un pasado que él narraba como si hubiera sido protagonizado por otra persona, por un tercero. Con el tiempo, Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora honesta por los derechos humanos -los suyos y los de todos- me dijo que esa postura era la única que le permitía a Videla eludir la locura.

Videla tuvo un liderazgo especial; mucha gente pensaba que no era tan malo, pero sí que fue demasiado blando, por lo cual resultó víctima de militares más feroces, como el almirante Emilio Massera, el extrovertido jefe de la Armada que integró con él la Junta Militar.

Es decir, en términos estrictamente argentinos, muchos preferían creer que era un “boludo” y no un “hijo de puta”. Yo no creo en esas categorías para definir a los personajes históricos. Me inclino, en cambio, por el análisis de Carlos Marx en el segundo párrafo de “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte”: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”.

Lo siento por todos quienes confunden la política con la moral, pero son los hombres y sus circunstancias, y es la banalidad del mal.

---------------

* Ceferino Reato periodista y escritor, autor de “Disposición final”. Este artículo fue publicado originalmente en el sitio italiano Spazio70

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias