La revolución del conocimiento que fue la Escuela de Salamanca

La Escuela de Salamanca es una de las aportaciones más notables a la historia del pensamiento surgidas en España, en el seno de la más importante universidad de la monarquía hispánica. Su importancia radica en la profundidad y extensión de sus propuestas, los problemas que acometió y la influencia en la obra y debates de pensadores posteriores.

Sus autores fueron los primeros en abordar el derecho internacional (el “derecho de gentes”, precursor de los derechos humanos) y los principios de la moderna economía de mercado.

Una época movida

Para adentrarnos en la riqueza histórica de la Escuela de Salamanca tenemos que tener muy en cuenta la complejidad del contexto en el que se produjo, los siglos XVI y XVII.

Eran las décadas de la reflexión suscitada por la aparición del humanismo, la configuración de los estados modernos y la renovación del pensamiento teológico, que se había visto sacudido por las reformas protestantes y que obligaron a la Iglesia a “fijar” sus dogmas en el Concilio de Trento. Era también el tiempo de la crisis de Europa y de la monarquía absoluta. Y era el tiempo de la primera expansión de la imprenta.

Crecía además el interés por responder a inminentes cuestiones jurídicas, morales y políticas, enredadas en problemas candentes como la legitimidad del divorcio de Enrique VIII o la nueva configuración del mundo a raíz del descubrimiento de América. Asimismo, con la complicación del poder se agudizó el conflicto entre la propiedad pública y la privada o el cuestionamiento de las bondades del comercio. Y es que precisamente una característica de la Escuela fue su proximidad a cuestiones no meramente especulativas.

Surgimiento de una corriente

La Escuela de Salamanca fue, ante todo, una comunidad que compartió principios, fundamentaciones y actitudes. La amplitud del concepto nos lleva a tener que profundizar en su forma de abordar el método, la concepción y el procedimiento de la ciencia. De acuerdo con su punto de vista, la teología era la “ciencia universal” que examinaba al resto de las ciencias humanas. Constituía una centralidad que no era, sin embargo, cerrada.

En este punto, fueron fundamentales los studia humanitatis de la ciudad del Tormes, sobre todo los estudios jurídicos y el regreso a las fuentes grecolatinas, siguiendo el espíritu humanista de sus docentes.

Existió una primera Escuela de Salamanca avanzado el siglo XV, protagonizada por Alfonso Fernández de Madrigal, Pedro de Osma y Fernando de Roa. Su labor más destacada fue centrarse en el pensamiento de Aristóteles. De hecho, inicialmente la Escuela se iba a vincular a una reflexión sobre la dignidad del ser humano inspirada en un humanismo cristiano con matriz aristotélica.

Pero hay cierto acuerdo en considerar la cronología de la Escuela de Salamanca propiamente dicha entre 1526, cuando Francisco de Vitoria inició en Salamanca –en la época del rectorado de Fernán Pérez de Oliva– su cátedra de Prima en Teología, la cátedra más importante de las que eran en propiedad para un doctor, y 1670, cuando se publicó el tercer tomo del Curso de Teología Moral, rama fundamental de la teología que relaciona el comportamiento humano con las Sagradas Escrituras y los preceptos eclesiásticos.

Santo Tomás esencial

Piedra angular de la Escuela fue la Summa Theologiae de santo Tomás de Aquino, que se recuperó como texto esencial en las aulas universitarias.

Fue uno de los textos más determinantes de todo el pensamiento occidental, influido por autores clásicos, principalmente Aristóteles, y el desarrollo de conceptos como acto, potencia, sustancia, virtud, bien común o ley natural. En la Summa, santo Tomás no sólo trazaba las cinco vías para la existencia de Dios, sino que recogía todo un compendio teológico según el principio de la centralidad de la teología sobre el resto de las disciplinas del saber.

Se produjo además un cambio metodológico: apareció el comentario directo de los textos, especialmente los del santo dominico y los problemas a los que intentaba dar solución desde la reflexión teológica. Con ello vino también el dictado de las lecciones, gracias al cual nos han llegado un buen conjunto de textos que fueron copiados o glosados por alumnos aventajados.

Fueron los dominicos del convento salmantino de San Esteban quienes encauzaron la revitalización del tomismo, como el ya mencionado Francisco de Vitoria, que había sido alumno del filósofo flamenco Peter Crockaert en París, Domingo de Soto, Melchor Cano y Domingo Báñez. Pero en la Escuela debe incluirse también a jesuitas como Luis de Molina o Francisco Suárez, agustinos como Luis de León y Martín de Azpilcueta y otros clérigos seculares o juristas seglares.

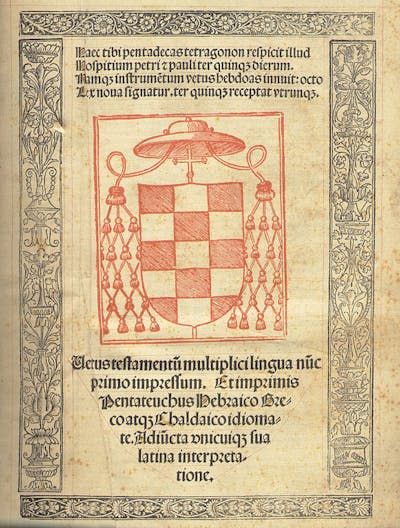

La revitalización del tomismo dialogaba ampliamente con el humanismo renacentista, que propugnaba el estudio directo de las fuentes clásicas, y el nominalismo, o predominio de la experiencia y la razón. También lo hacía con la ambiciosa obra reformadora iniciada por el cardenal Cisneros, en su organización del clero regular y secular, y la Universidad de Alcalá de Henares, con la traducción al castellano de obras teológicas y el proyecto de Biblia Políglota.

De este “humanismo tomista” protagonizado por moralistas y juristas surgió la reflexión sobre conceptos como “razón de estado”, “reino”, “dominio”, considerados derecho natural del ser humano, o “poder” (entendido no desde la autoridad de carácter moral, sino desde el poder legal). Así, la ley natural fundamentaba toda ley humana: el hombre es social por naturaleza y abierto al bien común, de ahí la importancia de la reelaboración del derecho natural como base de un nuevo derecho de gentes (el llamado “iusnaturalismo”).

Reflexión sobre la economía

Asimismo, se desarrolló una fructífera reflexión sobre los límites del comercio, la propiedad privada y el mercado libre entre las naciones, al igual que sobre los precios o la paridad del poder adquisitivo. Esto siempre se hizo desde la preponderancia de la teología y la concepción del ser humano como origen y finalidad de la economía, en el contexto de un incipiente mercantilismo

En el ámbito de la moral económica se aprecia la influencia de la Escuela de Salamanca en casi un centenar de autores de cierto relieve. En el derecho internacional, indudablemente influyó en Hugo Grocio; en la defensa del derecho de la propiedad privada, en John Locke; y, en filosofía de la economía, en la reflexión sobre el libre mercado en Adam Smith.

En la Ilustración se recuperó el tomismo y, por tanto, buena parte de los planteamientos y soluciones de la Escuela de Salamanca. Pero con la progresiva extensión del desarrollo de los estados, los derechos sociales y el liberalismo, la época ya no era la misma.

Este artículo surge de la colaboración con la Fundación Ignacio Larramendi, institución centrada en desarrollar proyectos relacionados con el pensamiento, la ciencia y la cultura en Iberoamérica con el objetivo de ponerlos a disposición de todo el público.

Más información aquí.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

Francisco Suárez, el jesuita que desarrolló una modernidad alternativa

La apasionante historia de la Universidad: así comenzó a transmitirse la cultura

La Escuela de Traductores de Toledo, el eslabón perdido de la historia de la cultura europea

Mario Crespo López no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias