Opinión: Al otro lado del dominó, sigo siendo la hija de mi padre

UN PAR DE OPERACIONES, UNA ENFERMEDAD DEBILITANTE Y COMPLICACIONES CON LA DIABETES HAN AFECTADO LOS MÚSCULOS Y LA MEMORIA DE MI PADRE. PERO NO A SU ESPÍRITU.

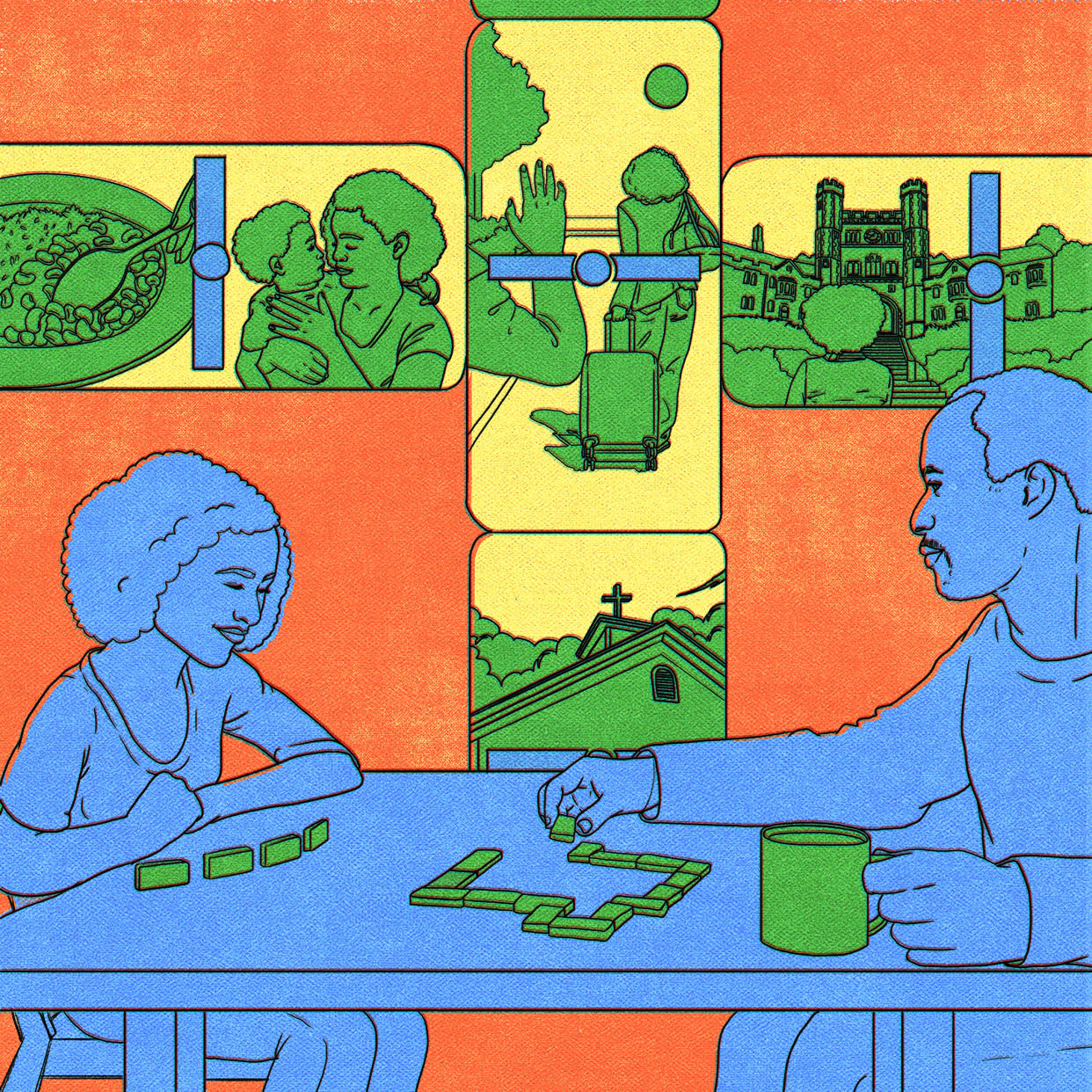

Mi padre y yo éramos una pareja de dominó invencible; yo era su frente, y él mi compinche. Cuando aparecía la mesa de dominó en ese momento de la noche en nuestras fiestas familiares, me buscaba por el salón con la mirada hasta que nuestros ojos se encontraban. No soy competitiva, pero sentía el impulso de querer ganar, aunque solo fuese para ver la chispa en sus ojos. Qué emoción oír el golpetazo de la ficha en la mesa mientras mi padre, quien no suele alzar la voz, exclamaba: “¡Capicúa!”, porque sabía que había ganado.

No tenemos una relación estrecha en el sentido en que la tienen algunas familias. No nos contamos secretos. Cuando aún era físicamente capaz, mi padre no mostraba su afecto con abrazos, o diciendo “Te quiero”. El nuestro es un entendimiento tácito, sobreentendido, de que nos cuidamos mutuamente.

Cuando yo era niña, papi me mostraba su cariño y su complicidad trayéndome maní tostado o arreglando los juguetes que yo rompía. Años después me mostraba su amor saliendo de madrugada a limpiar mi sucísimo carro y llenarme el tanque de gasolina antes de cada viaje de vuelta a Boston. Mis momentos favoritos eran cuando papi y yo estábamos en la cocina, comiendo batata asada y café con leche caliente, hablando de política e historia antes de que el resto de la casa empezara a revolotear por ahí. Las mañanas siempre eran nuestras.

Pero cuando era adolescente y crecía en Nueva Jersey, su amor silencioso hacia mí me hacía sentir aún más sola en una familia que siempre me pareció un poco ajena. Yo provenía de una ruidosa familia pentecostal dominicana que se apresura a dar consejos y contar chismes, a menudo a gritos, pero que rara vez dice cosas como: “Te quiero” o “Soy gay”. Con frecuencia no quedan dichas las cosas importantes.

Anhelaba el tipo de diálogo que leía en las novelas o veía en las películas, donde las personas expresaban sus miedos más profundos y esa conversación dejaba a sus interlocutores más completos y reconfortados. Envidiaba la fe de mi familia, sobre todo la inquebrantable creencia de mi padre en que todo lo que sucede en el mundo —sea bueno o malo— está predestinado a suceder, como parte del plan de Dios.

No creo en Dios como cree él. Me sentía abandonada, apartada; sentía que me estaba perdiendo la complicidad que a ellos les procuraba consuelo. Yo no depositaba mi confianza en un hombre invisible en el cielo, sino que ansiaba depositarla en las personas que me rodeaban. Quería que ellas, y no Dios, fuesen mi plan. Deseaba mudarme de allí, independizarme y extender las alas más allá de la vigilante mirada de mis padres.

Nuestra familia era parte de una ola de dominicanos que emigraron al noreste en las décadas de 1980 y 1990. Para entonces, en vez de asesinar y encarcelar a la población, el régimen de Joaquín Balaguer estaba matando a los dominicanos a través del hambre y el desempleo.

Se calcula que gastó 250 millones de dólares en construir un inmenso faro para conmemorar el 500.º aniversario del llamado descubrimiento de América por parte de Colón. Mis padres, cuarentañeros por entonces, fueron despedidos de su trabajo cuando Balaguer recortó el gasto público para construir su querido faro. Mis padres, considerados demasiado mayores para ser contratables e incapaces de ver algún futuro para nosotros, decidieron marcharse.

Un año después de unirme a mi familia en Trenton, Nueva Jersey, mis hermanos ya se habían casado e ido de casa. Pasé de ser la cuarta en una bulliciosa y ajetreada familia a ser como una hija única para un migrante de mediana edad que no hablaba inglés. Mi padre pasó de ser el patriarca, un diácono en su iglesia y uno de los ciudadanos más respetados y conocidos de la ciudad, a ser un hombre que dependía de su hija para extender cheques, llamar por teléfono a las compañías de servicios y traducir el papeleo. Más que cualquier otra cosa, él anhelaba volver.

Cuando llegó el momento de irme a la universidad, la primera que lo hacía en mi familia, papi no entendió por qué tenía que irme de casa para estudiar. Estaba enojado, la emoción que prefieren mostrar los hombres dominicanos para ocultar el miedo. Discutimos mucho en esos días. Él me quería cerca, comprendí más tarde, donde él pudiera protegerme del mundo.

Tras graduarme de la universidad, mis padres y yo nos convertimos en una extraña unidad. Aunque yo vivía por mi cuenta, solía darse por supuesto que mis planes los incluían a ellos. Las invitaciones de boda nos llegaban dirigidas a los tres. Me acostumbré a tener en cuenta a mis padres, a verlos como una extensión de mí misma, a pesar de que ni siquiera vivía cerca de ellos.

El amor de mi padre rebosó hacia las personas que yo amaba: mi hijo, mi pareja, mis amigos, mis alumnos. Y cuando quedé embarazada poco después de acabar mis estudios universitarios, me dio vergüenza tener que volver a casa de nuevo, esta vez con otra vida dentro de mí. Mi habitación de la infancia me esperaba con mantas calentitas y regalos. Mi hijo nació en la cama de ellos, en su casa, en la calidez del manto de seguridad que a lo largo de los años habían tejido para mí.

Después, cuando me divorcié, mis padres ayudaron juntos a criarlo, recordándome así —y esta vez con palabras, además de con actos— que no estaba sola. Y cuando me despidieron de un trabajo en Harvard, mi padre me recordó que en su casa siempre habría suficiente arroz con habichuelas para todos. “Aquí siempre tienes una casa”, dijo. Sus palabras me dieron la valentía para dar la batalla.

En la última década, nuestras despedidas se fueron prolongando más a medida que mi madre se hacía más mayor y el abrazo de mi padre más débil y tembloroso.

Dos operaciones importantes, una enfermedad debilitante y las complicaciones de la diabetes han afectado sus músculos y su memoria, pero no a su espíritu. Sin embargo, cuando sufrió un derrame cerebral masivo este año, los médicos nos dijeron que no se podía hacer nada más.

Ya no puede hablar. Está demasiado débil para andar o comer. Pero tampoco se irá dócilmente en sus sueños. La mayoría de los días lo acompaño, le tomo la mano y le leo su Biblia. Puedo sentir cómo su lenta partida cambia mi ADN.

Cuando lo visité la semana pasada, tenía los ojos abiertos, y su rostro parecía apacible. La ausencia de dolor en quien está muriendo es un bello regalo para el que vive. Le tomé la mano y acaricié su cabeza calva. Me quejé del tráfico y de la nieve. Le hablé de mis clases, de que les estoy enseñando a los gringos quién fue Gregorio Luperón, uno de los líderes de la Guerra de la Restauración dominicana, en Princeton, donde soy profesora de estudios latinos negros. Pude sentir su orgullo.

Cerré los ojos y le dije que yo estaría bien. Sé que se preocupa; al fin y al cabo, soy su pequeña. “Eres tan buen padre, tan buen abuelo”, le dije. Abrí los ojos y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Y entonces pude oír su voz con toda claridad, que me decía que todo iba a ir bien; que no estará lejos, solo al otro lado del telón.

Yo también lloré, con gratitud, por nuestro diálogo tácito y cómplice. Por poder estar juntos, en silencio, un poquito más de tiempo.

c.2024 The New York Times Company

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias