Etiquetado: por qué un queso light tiene más sellos negros que uno común, y otras “incongruencias” que confunden al consumidor

Una conocida marca de queso untable tiene su versión “común”, de tapa roja, con dos sellos negros: “exceso en grasas totales” y “exceso en grasas saturadas”. Lo paradójico es que su versión dietética, de tapa verde, tiene tres: los mismos dos que el otro, sumado a la etiqueta “exceso en sodio”. La confusión aumenta aún más si se compara la composición de los dos productos: el rojo tiene mayor cantidad de sodio por porción que el verde –61 miligramos versus 56 miligramos–, pero solo el último tiene el octógono de “exceso en sodio”.

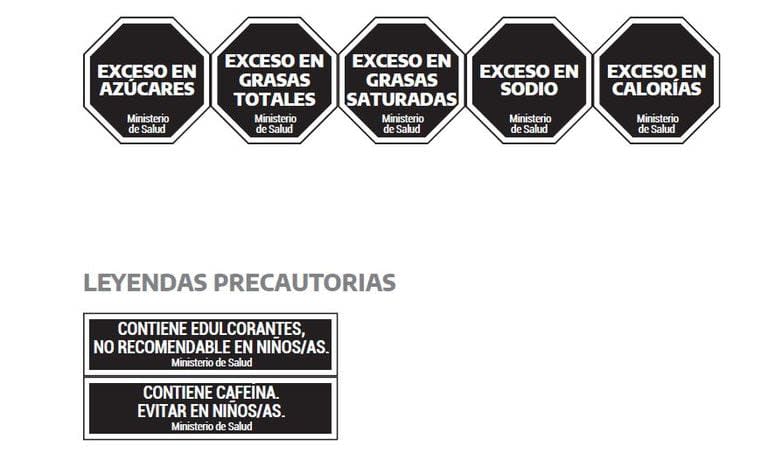

En la misma góndola se puede ver un sachet de leche chocolatada sin ningún tipo de etiquetado de advertencia, y en el pasillo siguiente dos mermeladas con el mismo sello de “exceso en azúcares”, pese a que una tiene 50% menos que la otra. “Mis pacientes van al supermercado y no entienden nada, y es lógico que no entiendan. Es muy confuso”, plantea la nutricionista Silvina Tasat, miembro de subcomisión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición, a más de 10 meses de la reglementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº27.642, que instruye, entre otras políticas, el etiquetado frontal y que tiene entre sus objetivos prevenir la malnutrición, la obesidad y el sobrepeso.

Las incongruencias que se hacen visibles al pasearse por las góndolas argentinas tiene una explicación técnica, destacan los especialistas consultados: se deben al sistema usado en la Argentina para calcular los excesos de nutrientes críticos –azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio– que dista del criterio utilizado en el resto de la región.

Entre nutricionistas, médicos, y químicos parece haber un apoyo consensuado hacia algunos puntos de la ley, como la educación nutricional y la regulación de la publicidad de alimentos dirigidos a niños y adolescentes. El disenso surge en torno al sistema de etiquetado frontal escogido: hay quienes lo apoyan y quienes lo critican con fervor, incluso quienes concluyen que no solo confunde a los consumidores, sino que, además, puede generar incentivos opuestos a los deseados en la industria alimenticia.

“Acá, al igual que en México, se adoptó como criterio la relación entre el contenido de nutrientes críticos de un producto y las calorías. Es un sistema de umbrales móviles, porque el etiquetado depende de la cantidad de calorías que tenga el alimento por cada 100 gramos”, explica el nutricionista e investigador Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea).

Varios especialistas consultados consideran que este criterio, que sigue los lineamientos del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), produce algunos problemas y limitaciones: “Como el cálculo está hecho en base a las calorías del alimento, cuanto menores son las calorías del alimento, más alto es el cociente. Entonces, todos los alimentos bajos en calorías están mal rotulados”, sintetiza Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA). La doctora en Química afirma que el etiquetado argentino produce que las industrias no tengan suficiente incentivo para bajar ciertos nutrientes críticos.

“Si yo bajo el azúcar de un alimento, bajo las calorías, pero la proporción entre azúcar y calorías termina siendo la misma, con lo cual el producto, por más que tenga bajas calorías y bajo azúcar, sigue teniendo sello, y viceversa: Si yo aumento las calorías de un alimento, obviamente hago más fácil la elusión del sello negro”, sigue Britos. El especialista no considera que estos defectos del sistema anulen los beneficios de la ley, aunque sostiene que sí los limitan.

La Argentina y México son los únicos países del mundo que eligieron este perfil nutricional. En el resto de los países del mundo que aplican sellos de advertencia se optó por umbrales fijos, es decir, las etiquetas de advertencia se colocan cuando un producto supera determinados valores netos de sodio, azúcares o grasas.

Quienes apoyan el sistema de valores nutricionales elegido para el etiquetado desestiman estos argumentos. ”No es tan así. La idea de que el etiquetado castiga especialmente a los productos más saludables fue una narrativa de la industria, especialmente de la industria láctea”, afirma la nutricionista Andrea Graciano, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La especialista, quien es una de las promotoras de la ley, argumenta que el sistema de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a diferencia de los demás, permite “evaluar las características nutricionales del producto independientemente de quién lo consuma y en qué cantidades”. “Los modelos basados en gramos, mililitros y litros suelen tomar como parámetro las necesidades de una persona adulta. Este perfil de nutrientes, en cambio, pone especial protección en niños, niñas y adolescentes”, sigue.

En tanto, quienes critican el modelo aplicado también hablan de “errores de cálculos” en su implementación. “El perfil de nutrientes de la OPS está calculado para una dieta diaria, pero acá se usa para evaluar y perfilar producto por producto –lamenta Tasat–. Además, no comemos siempre 100 gramos de cada cosa. Por ejemplo, no comemos tanta cantidad de queso rallado, que tiene un montón de sellos. Uno come una porción bastante más pequeña, por lo que no consumiríamos un ‘exceso’ del nutriente que tiene este queso”.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), quien redactó la ley junto al diputado Julio Cobos (UCR), defiende la elección del sistema de octógonos negros. “Se hicieron estudios en Chile y luego hizo un estudio el Ministerio de Salud de la Nacion, y los dos mostraron que los octógonos llamaban más la atención que los otros sistemas, persuadían más al consumidor”, explica, a la vez que afirma que ya es posible ver efectos positivos de la ley. “A lo que apunta la ley es a que la industria haga mejores productos. Ya se están viendo en la televisión publicidades positivas, marcas que cambiaron recetas y ahora publicitan sus productos como ‘libre de sellos’ por una cuestión de marketing”, suma.

A 10 meses de la ley ¿cambió nuestro consumo?

El Ministerio de Salud de la Nación realizó durante 2023 una encuesta de opinión que indagó en los conocimientos y la percepciones de los consumidores sobre la ley en cuestión: el 43,6% de las 1304 personas encuestadas manifestó tener en cuenta los sellos a la hora de decidir qué productos comprar, y, entre ellos, la mitad (21,4%) manifestó que suele comprar un producto sustituto al que solía adquirir, con menos sellos o sin ellos, en caso de que esté disponible.

“Apenas salió la ley, la gente venía al consultorio preocupada y me consultaba. Pero ya hace rato que nadie me pregunta absolutamente nada. Yo, que soy bastante de ir a hacer compras y de mirar la conducta de los clientes, pareciera que la gente compra lo que tiene ganas de comprar en el momento”, suma Tasat.

Britos es parte de un equipo que durante 2023 se dedicó a medir el impacto de la ley en la industria y en el consumo de alimentos en la ciudad de Buenos Aires. Se analizaron unos 500 productos, entre estos, variedades de lácteos, carnes envasadas y cereales. Pese a que el informe final aún no fue publicado, el investigador y docente adelanta algunas de las tendencias, tanto positivas como negativas, que pudieron observar. “Una parte de la industria ha realizado diferentes ajustes en sus ingredientes de forma tal de disminuir o eliminar sellos, mejorando el perfil nutricional del alimento. Pero otra parte no lo ha podido hacer”, afirma.

El lado negativo que muestra la evidencia tiene que ver con la falta de cambios en la alimentación de los porteños: “Analizamos en qué medida, si la población no eligiera los alimentos que tienen sellos y eligiera los productos sin sellos, mejoraría su ingesta de sodio, de grasa saturada o de azúcar. Estamos procesando los resultados, pero todo indicaría que en las categorías analizadas el impacto del etiquetado frontal en términos de reducción de la ingesta de nutrientes críticos es muy pequeño. Yo no esperaría un impacto importante, sinceramente”, anticipa.

El bajo impacto, tiene que ver, en el caso del sodio, con un factor principal, destaca el especialista: “Los alimentos que más inciden en la ingesta de sodio en la dieta no están alcanzados por la ley: primero, la sal del salero, y, segundo, el pan de panadería, que, al no estar envasado, no tiene sello. Los argentinos consumimos 60 kilos de pan no envasado por año, contra cuatro o cinco kilos de pan envasado”, sostiene.

Socolovsky recomienda desestimar el etiquetado a la hora de planificar una dieta saludable y, en vez de mirar los octógonos negros, propone guiarse por las tablas de valores que se encuentran al dorso de cada producto. “La ley está buena, pero el etiquetado tiene muchas fallas, que ojalá se puedan corregir. la verdad, yo suelo enseñarle a mis pacientes y a la población en general a que miren la lista de ingredientes”, concluye, en concordancia Tasat.

Ante la consulta de LA NACIÓN, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), se excusó de responder por “el poco margen con el que contaban para reunir la información necesaria”.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias