La epidemia del siglo XXI

Lo que hace al sapiens, sapiens.

En su brillante ensayo Human Kind, Rutger Bregman (2019) borda una historia del hombre desde el punto de vista de su principal característica evolutiva. En donde algunos animales tienen garras, dientes, fuerza o velocidad, el homo sapiens -afirma Bregman- tiene empatía, que es el principio mismo de la comunicación humana.

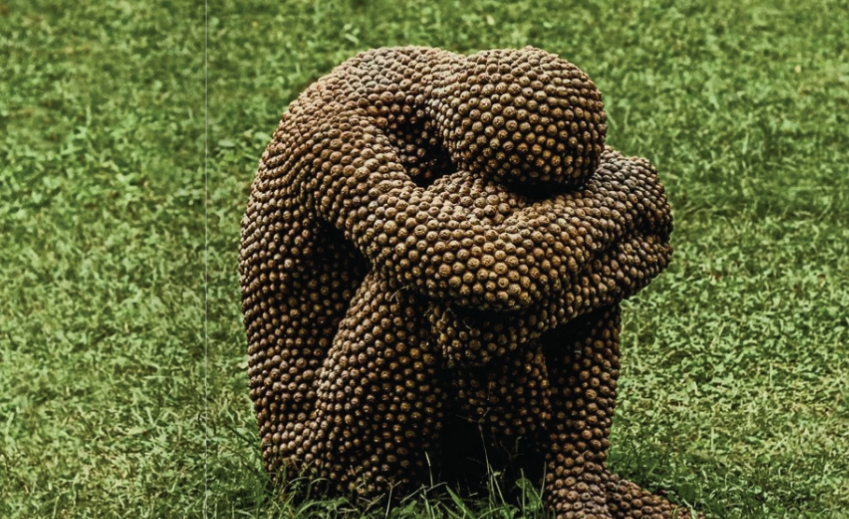

Las neuronas especializadas en la empatía tienen 300 mil años de antigüedad: son parte de nuestra naturaleza originaria. Se podría decir, incluso, que la definen. La empatía es lo que nos hace propiamente humanos. El lenguaje estructurado, la escritura, los medios de comunicación y las tecnologías llegarían cientos de miles de años después. En el fondo, sin embargo, todo esto no es sino plataforma de aquello: los humanos necesitamos el contacto tanto como necesitamos el agua, el aire o la luz del sol. “El hombre es un ser social por naturaleza”, dice Aristóteles. Nuestra capacidad de conectar con otros no es, en absoluto, accidental, sino absolutamente esencial.

Vivir sin aire.

En tanto que la problemática medioambiental pone en juego los elementos materiales necesarios para nuestra supervivencia (precisamente, el agua, el aire y el alimento), la ciencia médica y económica han logrado duplicar el promedio de vida durante el último siglo (de 34 años en 1930 a 76 años en 2023). Esto tiene inmensas ventajas, pero también crea nuevos problemas. Uno de estos -quizás el más grave- es lo que ha sido llamado “la epidemia del siglo XXI: la soledad”.

La proyección es aterradora. Para el año 2035 uno de cada tres hogares en Europa (y uno de cada 5 en Estados Unidos) será unipersonal. La tendencia aumenta día a día, con las mujeres tomando la delantera. 74% de las personas que viven solas en su vejez son mujeres[i].

La soledad enferma. Genera depresión, baja autoestima, problemas psicológicos, sistémicos y musculares; debilita el sistema inmunológico y causa muerte prematura. Hemos logrado extender la vida, para después abandonarla a su soledad.

Y es que, como bien afirma Bregman, conectar con otros no es un dato accidental, sino una necesidad primaria, que requerimos no solamente para vivir o ser felices, sino sencillamente, para poder vivir.

Las neuronas felices.

El estudio sobre el desarrollo, que llevaron a cabo científicos de Harvard durante 85 años arroja la misma conclusión. El primer parámetro predictor de la felicidad es la calidad de nuestras relaciones; incluso por encima del trabajo, la salud o el dinero. La felicidad requiere de la conexión y las conexiones, a su vez, contagian felicidad.

¿A veces te sientes desanimado, débil, aburrido, cansado? Síntomas comunes de ansiedad y depresión que se dispararon durante y después de la pandemia de Covid19 que nos obligó a cortar contacto con el mundo exterior. Ahora hemos regresado a trabajar, con sistemas de “comunicación” que permiten la transferencia de información en tiempo real, pero que se deshacen del elemento humano en favor de la eficiencia y la practicidad.

Las conferencias virtuales, el correo electrónico, la mensajería instantánea, la educación en línea: todas herramientas extraordinarias, pero cuyo poder sumado reduce el número y la calidad de nuestras interacciones diarias. Como en todas las enfermedades crónicas, los síntomas aparecen primero de forma discreta y luego van tomando todos los espacios disponibles.

¿Estamos preparados?

La pandemia del siglo XXI ya empezó. Y no ataca solo a adultos mayores, sino cada vez más a adultos, jóvenes y niños. En el nuevo milenio, la habilidad de supervivencia por excelencia se llama: conexión.

¿Qué hacer? Los sistemas están instalados desde hace siglos. El futuro está en las estructuras sociales que permiten la interacción, la confianza y la solidaridad natural: la familia, la unión sentimental estable, los buenos amigos, los proyectos en equipo. En suma, el contacto real, con manos, brazos y ojos: con todo lo que nos hace verdaderamente humanos.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias