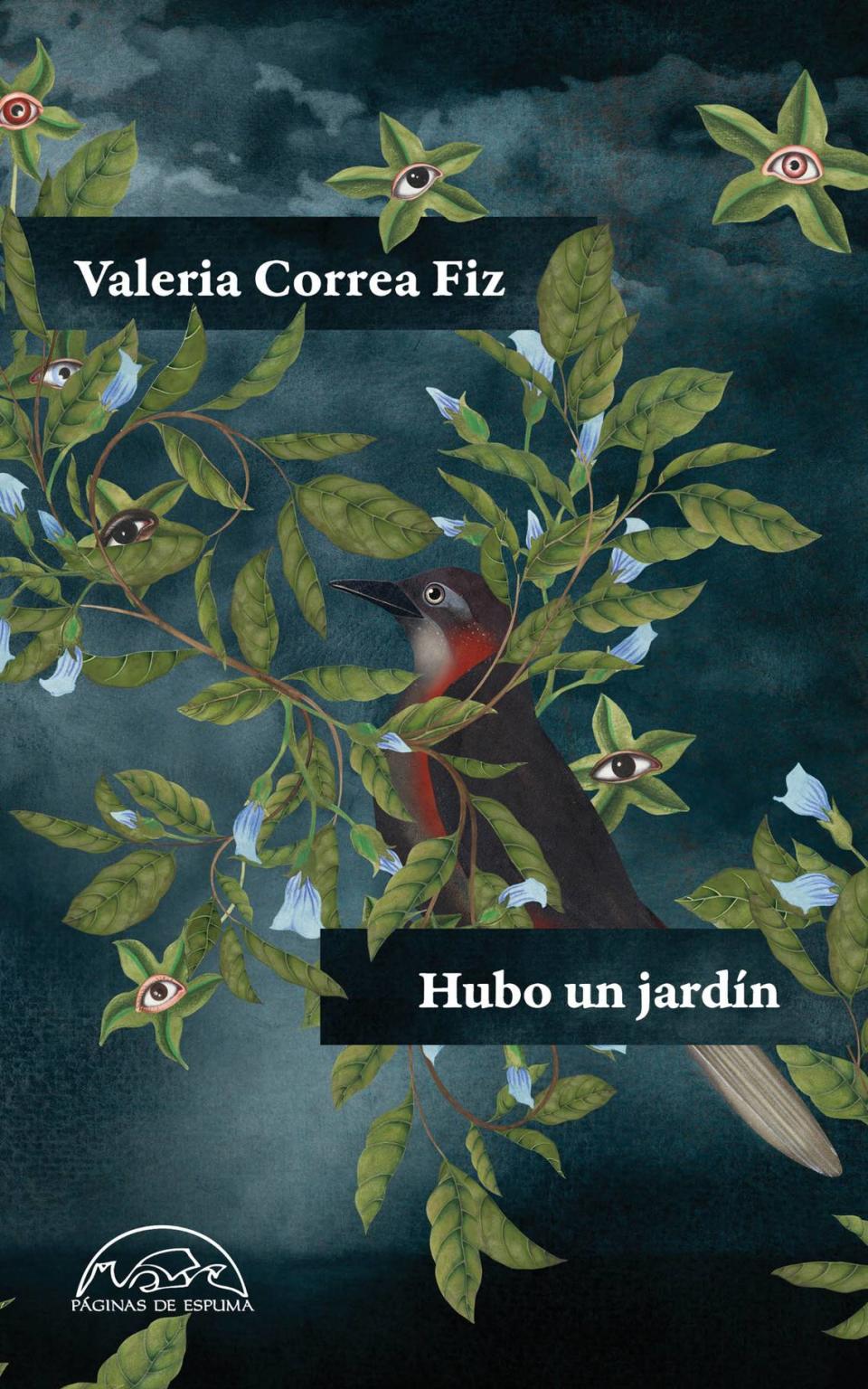

Una cuentista en el edén musical de la memoria

Por el escritor cubano Carlos Pintado supe de Valeria Correa Fiz (Argentina, 1971). Apenas leí los primeros cuentos Hubo un jardín (Páginas de Espuma) entendí muy bien la recomendación: él es poeta y los poetas leen especialmente con los oídos. Las historias de Correa Fiz dibujan un mapa sonoro donde la música puede contener la forma del relato fantástico o el crudo realismo: una vida real y otra imaginada, pero ambas compatibles con el mundo.

En Hubo un jardín hay al menos dos cuentos para una posible antología del cuento latinoamericano del siglo XXI: “Las comisiones” y “Un amor imaginario”. El primero cuenta con una atmósfera extraña y profunda que desencadena una amenaza; el segundo tiene un principio contundente y original: “Me gusta poner inyecciones. Los c*** cuentan cosas que las caras ocultan. Son como la segunda lectura que te proponen las buenas historias, una forma de releer. La ropa interior y el modo en que alguien se tumba y se baja los calzones para que la aguja entre en la carne y la velocidad con la que se los suben cuando todo ha terminado también cuentan. Hay mucho relato encerrado en los cuerpos”.

Otro aspecto del segundo libro de relatos de la escritora argentina residente en España es el talento narrativo que pule cada una de las historias. Son cuentos bien pensados, nada es librado al azar. Por lo general, el final sorprende.

Valeria Correa Fiz es autora de La condición animal (Páginas de Espuma), que fue seleccionado para el IV Premio Hispanoamericano de Cuento «Gabriel García Márquez» y el Premio Setenil 2017, y de los poemarios El álbum oscuro, distinguido como finalista del I Premio de Poesía Manuel del Cabral 2016, El invierno a deshoras, merecedor del XI Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez, Museo de pérdidas y Así el deseo. Algunos de sus relatos y poemas han sido recogidos en diversas antologías y traducidos al inglés, italiano, hebreo y rumano. Coordina el Club de Lectura del Instituto Cervantes de Milán e imparte talleres de escritura creativa en Milán y Madrid.

¿Cómo fue la elaboración de ‘Hubo un jardín’?

Un libro es para mí el fruto combinado de la libertad artística y el deseo y, como tal, debe funcionar como una revelación de la verdad más pura que aflige al artista en un momento determinado. Hubo un jardín es un libro de siete cuentos que trabajan en torno a la culpa y al secreto que esconden sus protagonistas. Me gusta decir que todos somos el secreto de alguien en algún momento de nuestras vidas: somos amados, odiados, envidiados, etc. en secreto. Las historias son muy diferentes entre sí. Su punto en común es la tensión narrativa. Es importante para mí que los lectores se sientan atrapados dentro de lo que se cuenta y que tengan mucha curiosidad y ganas de saber cómo termina lo que leen. El título trabaja con el jardín, símbolo de larga tradición literaria, que en este libro representa el desborde (de los personajes o de su entorno) que deja el jardín en estado ruinoso de selva o desierto; también porque las historias retratan el momento exacto en el que los protagonistas pierden la inocencia o ese estado de beatitud que tuvimos, según la mitología judeocristiana, en el Jardín del Edén.

Todas las historias están contadas en primera persona. ¿Qué te seduce de esa voz?

Me gusta la proximidad que se siente al leer al protagonista de la historia contando los hechos con su voz, con sus inflexiones, con sus dudas y temores. Me seduce la pasión de la primera persona a la hora de contar; es una voz que te arrastra y te mete dentro de la trama. En el caso de Hubo un jardín, la elección del narrador en primera fue una elección política. Escribí el libro durante la pandemia del Covid-19 en la que todos los informativos estaban saturados de estadísticas de muertos, infectados y vacunados; grandes números que no reflejaban la singularidad de esas vidas perdidas o en peligro. Me propuse escribir un libro entero en primera persona para dar cuenta de esas singularidades: fue mi modo literario de decir que, más allá de los grandes números, los individuos contamos. Cada uno de nosotros somos importantes, únicos e irrepetibles; cada uno, cada una de nosotras tenemos algo que decir.

Viviste en Estados Unidos y Europa pero los cuentos de Hubo un jardín ocurren en su mayoría en Argentina. ¿Por qué?

Viajo cada año a Argentina. En el 2020 no pude viajar por la pandemia y creo que el encierro y la imposibilidad de visitar mi país hizo que lo recreara en la imaginación y en el papel. Las palabras son siempre una presencia que dan cuenta de una ausencia, pero este libro fue un ejercicio lúdico de singular importancia para mí. Tuvo algo de terapéutico. Más allá de las historias que son ficcionales o que parten de pequeños hechos históricos (el suicido de perros en la ciudad de Messi, Rosario, o el Hotel Edén de Córdoba que funcionó como un ateneo filonazi en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial), la imaginación puesta al servicio de recrear personajes y espacios argentinos me salvó de la angustia pandémica.

Los cuentos están articulados por la preocupación común de la añoranza, lo perdido. Hay un trabajo introspectivo de la memoria.

Creo que contemplar lo perdido es intentar dar un sentido a lo que queda y a quienes somos. La introspección de la memoria permite a los personajes adultos de Hubo un jardín entender cómo han llegado a ser quienes son. Ellos se piensan en función de sus deseos juveniles y de sus errores y ven las ruinas de su presente o las obras a medio hacer. Supongo que escribir un libro que esté levantado sobre los pilares de la memoria y el deseo tiene mucho que ver con los meses de angustia a los que nos obligó la pandemia, aunque ninguna de las historias del libro tenga nada que ver con ella.

‘Hubo un jardín’ va por la segunda edición, algo que podría derribar aquello de que “los libros de cuentos no venden”.

El cuento tiene y siempre ha tenido prestigio literario y una tradición diversa y rica en castellano en las dos orillas. En la actualidad, está viviendo un excelente momento creativo. Es verdad que el cuento es un género menos popular que la novela, pero tiene cada vez más lectores. Hay más premios literarios vinculados al cuento y más editoriales independientes que hacen una labor de difusión del género estupenda, como Páginas de Espuma que lleva 25 años editando cuentos de autores contemporáneos y clásicos traducidos.

Por algún tiempo residiste en Miami. ¿Qué recuerdas de tu paso por la ciudad?

Miami tiene para mí el encanto de ser una especie de Babel latinoamericana, que despliega sus luces y sombras en relación con la cultura estadounidense. No creo que haya otra ciudad igual en EEUU. Es camaleónica, siempre está metamorfoséandose y expandiéndose. Yo aprendí muchas cosas acá y, sobre todo, la ciudad me permitió vivir de cerca muchas realidades diferentes a través de los exilios políticos y económicos de personas de todo nuestro continente.

¿Qué opinión se tiene en España de la literatura latinoamericana actual?

En España se publican y se leen muchos autores latinoamericanos, especialmente a los latinoamericanos que residimos en Europa. En cualquier caso, creo que hoy más que nunca hay un gusto por leer visiones diferentes del mundo y por saborear las diversas sonoridades y maneras de expresión en castellano, lengua común que nos une y también nos diferencia. En mi caso, la prensa y mis lectores españoles agradecieron mucho la argentinidad de Hubo un jardín. Yo creo que un escritor es un modo de mirar el mundo y, especialmente, un inventor o un recreador de lenguajes.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias