Abortar en Jalisco: entre legrados y violencia médica

Nota del editor: Esta material fue editado luego de su publicación. Autoridades sanitarias respondieron y se agregaron sus comentarios.

Andrea tiene 19 años. Le tiemblan las manos, se siente nerviosa y mece sin descanso los pies en una camilla del área de ginecología. Ella solicitó un aborto en una instancia pública y hace más de cuatro horas le dieron un par de pastillas de un nombre que le pareció extraño y le indicaron que tenía que colocarlas bajo la lengua hasta que se deshicieran.

Fue víctima de violencia sexual y poco después de un mes supo que estaba embarazada. Una amiga le contó que la ley le protegía y podía interrumpir la gestación en un hospital del Estado sin tener que levantar la denuncia ante el Ministerio Público.

Ahora, el doctor frente a ella, le ha dicho que para las horas transcurridas debería de haber expulsado una parte del producto y, como eso no ocurrió, significa que las pastillas no funcionaron y tendrá que hacerle una “legra”, como se denomina en la jerga médica al legrado.

Lo que el médico no dijo es que podía repetir la dosis para lograr la expulsión y que la “legra” se trata de un procedimiento quirúrgico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda desde hace diez años debido a que conlleva riesgos como hemorragias, infecciones o daño en el útero.

Ni siquiera en Jalisco el legrado debería ser una opción para Andrea, ni para cualquier otra mujer o persona gestante, pues el Programa de Interrupción Legal del Embarazo (PILE) aplicado en la Entidad tampoco recomienda la “legra” como una opción para abortar, ya que es una herramienta punzocortante y al intentar retirar el producto, puede perforar algún órgano vecino.

Aunque, la Secretaría de Salud respondió tras la publicación, que “los médicos del Estado evaluan con profesionalismo y alta competencia médica para determinar la técnica a realizar”.

De acuerdo con el protocolo de aborto seguro de la OMS, el médico debía continuar el tratamiento con medicamentos —primero la mifepristona y, al cabo de 24 horas, misoprostol en varias dosis, calculadas según las semanas de gestación—. Una segunda opción pudo ser proponerle la aspiración manual endouterina, mejor conocida como ameu y que consiste en la aspiración al vacío con una cánula de plástico.

Las dudas invaden a Andrea, pero su concentración se diluye cuando mira a su alrededor una sala repleta de mujeres que están en proceso de parto o cargan en brazos a sus bebés recién nacidos. Ella sigue las instrucciones y se recuesta a esperar que comience el procedimiento. “Mientras tengo las piernas abiertas, así —hace el ademán—, con las rodillas dobladas, pienso en que todo acabe pronto, pero también mientras veo el techo, me pregunto si estoy haciendo lo correcto”, dice mientras sus ojos se humedecen.

¿Por qué no funcionaron los medicamentos? ¿Por qué le están realizando un legrado en el mismo espacio donde otras mujeres están dando a luz?, son las preguntas que Andrea quería hacer al personal médico, pero desistió entre los dolores más fuertes que un cólico menstrual y el miedo a que la criminalizaran por su decisión de abortar.

La idea de Andrea no está fuera de la realidad. En Jalisco se permite acceder a un aborto en instituciones de la Secretaría de Salud, bajo cuatro motivos: agresión sexual, que represente un peligro de muerte para la persona gestante, por una imprudencia o accidente donde se pierda la gestación y por representar un daño grave a la salud física o psicológica, —como depresión, ansiedad, enfermedades crónicas o afecciones mentales —.

Por el resto de motivos está prohibido. Hasta 2020 había tres mujeres encarceladas en Jalisco por el delito de aborto, según una respuesta de transparencia.

El Código Penal de Jalisco castiga a las mujeres que acceden al aborto con sanciones de entre cuatro meses y dos años, —aunque puede ser sustituido por servicio social— y en el caso del personal médico, puede ser de dos a seis años de prisión y suspensión del ejercicio profesional.

Todo gracias a una iniciativa conocida como “antiaborto”, que fue votada y aprobada por el Congreso del Estado en 2009. Desde entonces mantiene al artículo 4 de la constitución estatal protegiendo la concepción y al artículo 228 del Código Penal sancionando el aborto.

Te recomendamos: Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal ¿Qué significa?

Pocas víctimas de violencia sexual acceden al servicio

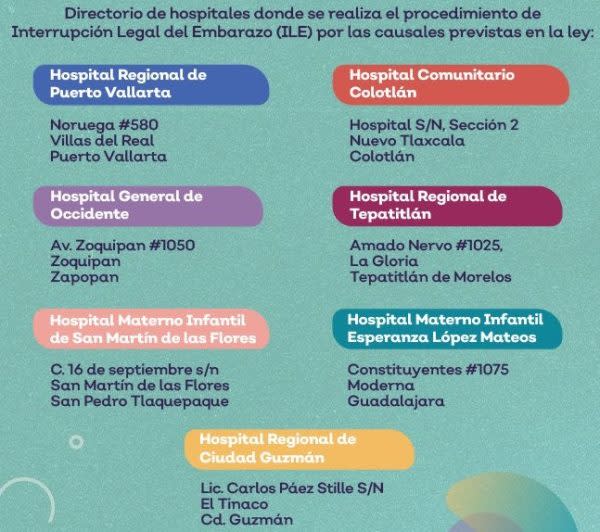

Andrea fue atendida en el Hospital General de Occidente, mejor conocido como Zoquipan, ubicado en el municipio de Zapopan. Uno de los siete hospitales de la Secretaría de Salud en la Entidad donde se puede acceder al servicio.

Para ese momento, no sabía que es una de las pocas víctimas de violencia sexual que pudo acceder al servicio. El programa de interrupción legal del embarazo (PILE) en Jalisco existe desde octubre de 2017, pero hasta junio de 2023 sólo registraba 106 beneficiarias por la causal de violación.

De estos procedimientos, más de la mitad ocurrieron entre 2022 y 2023, y se concentraron en el Área Metropolitana, según datos de transparencia de la Secretaría de Salud de Jalisco y la base de datos abierta de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

Respecto a los registros, las autoridades sanitarias defendieron que “han aumentado considerablemente”, pues en 2023 se han realizado 45 procedimientos.

“El programa de Interrupción Legal del Embarazo (PILE) no está funcionando, debería de atender a muchísimas mujeres… Por eso, aquellas que tienen el recurso para irse a la Ciudad de México [donde el aborto es libre y legal hasta las 12 semanas de gestación], se van. Algunas mujeres de bajos recursos viajan con el apoyo de Fondo MARIA, pero la mayoría se tienen que enfrentar a abortos inseguros y mueren”, afirma Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).

Los médicos de Jalisco de los siete hospitales públicos deben realizar las interrupciones como lo señala el PILE, plasmado en un documento de 60 páginas presentado y actualizado por la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

El manual establece que debe ser un servicio seguro, gratuito y puede realizarse en cualquier semana de la gestación. Basta con que la solicitante acuda al área de urgencias o de servicio y mencione que es víctima de violencia sexual y desea acceder a la NOM 046, el personal solo deberá solicitar una firma de consentimiento antes de iniciar el procedimiento.

Las víctimas se respaldan en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que desde 2005 establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual a solicitar el procedimiento en una institución de salud pública sin ser revictimizadas.

Pero la cifra de accesos registrados, contrasta con las más de 2,500 denuncias de violencia sexual presentadas ante la Fiscalía del Estado en el mismo periodo. La Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Jalisco estima que en el estado solo se denuncian entre el 1 y el 10 por ciento de los casos de violación.

Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen altas probabilidades de quedar encintas si se considera que, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), a nivel mundial uno de cada cinco actos sexuales sin protección terminarán en embarazo.

Lee: Estos dichos desinforman sobre el aborto y los derechos de las mujeres

El registro de casos y métodos no es certero

Entre 2017 y 2021, no se supo de datos personales de las solicitantes, como por qué causal solicitaban el servicio, su edad y su lugar de residencia. Tampoco el procedimiento con el que se interrumpió el embarazo: si fue con ameu, medicamentos o un legrado, ya que se les agrupó bajo la clasificación “no identificado”.

Esto no es una novedad, las propias autoridades sanitarias reconocieron —en informes a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)— un rezago en los registros, pues comenzaron a clasificarlos a finales de 2021.

La Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres revisó caso por caso los registros de ese período, y determinó que entre el 65 y el 75 por ciento de los procedimientos no fueron precisados. En los restantes se utilizaron medicamentos. Tampoco se encontraron registros de ameu.

“Tenemos la hipótesis de que este número no precisado, en realidad inició como un procedimiento con medicamentos y terminó en legrado”, explica Sofía Reynoso, integrante de la red.

La idea tiene sustento: El legrado es una técnica que se enseña a los médicos en las universidades para estudiar las irregularidades en la menstruación o analizar el tejido endometrial si se sospecha de la existencia de tumores o cáncer, y aunque no se recomienda para un aborto inducido, lo realizan porque es el procedimiento que les enseñaron. Aunque para eso existen organizaciones sin fines de lucro, como Ipas México, que ofrecen capacitar al personal médico para llevar a cabo un aborto seguro.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), ha registrado testimonios de solicitantes sobre lo que sucede al interior que coinciden con la hipótesis:

Caso 1. Doctor inicia el procedimiento con pastillas. Hay cambio de turno. Nuevo doctor se niega a continuar el procedimiento. Llega un tercer doctor y accede a realizar la interrupción, pero señala que solo con legrado.

Caso 2. Doctor le niega a la solicitante un ameu. Señala que le enseñaron en la universidad a hacer legrados. Dice no saber cómo se hace un ameu. Realiza un legrado.

Caso 3. La enfermera coloca las pastillas en la mesa de atención. No le explica a la solicitante que en lugar de pasarlas, debe colocarlas debajo de la lengua hasta que se desbaraten. Deja sola a la solicitante y cuando regresa, la regaña por haberlas tragado. Le dice que ahora solo le pueden hacer legrado.

Tras la publicación, la Secretaría de Salud Jalisco insistió que existe un registro confiable sobre las solicitudes de registro por violencia sexual y reconoció que fue hasta 2022 cuando se comenzaron a registrar las interrupciones por grave daño a la salud o peligro de muerte.

Peligros del legrado

El doctor Rafael Gerardo Buitrón García Figueroa, integrante de la campaña Salvemos Miles de Vidas México, que busca legalizar el aborto seguro en todo el país, acude puntualmente a la cita por Zoom. Es un médico con experiencia en la interrupción legal del embarazo que trabaja en la Ciudad de México.

Participa en la campaña que ocurre en Jalisco porque quiere ayudar a romper con los tabúes de médicos del interior, que piensan podrían ir a la cárcel si acceden a interrumpir un embarazo. Reconoce que es difícil convencer a un médico opte por procedimientos distintos al legrado. “Todos los ginecobstetras aprendimos a hacer [el legrado] durante nuestra formación, y consiste en limpiar la cavidad uterina con una legra, que son instrumentos de acero inoxidable, en la punta tiene un como un ojito y ese ojito tiene filo, es cortante”.

Para realizarlo, explica, “limpiamos, le llamábamos en sentido horario y antihorario, toda la cavidad uterina, eso lo hacíamos cuando había cualquier mujer en situación de aborto, siempre con ese instrumental, pero ¿qué pasa? Es un procedimiento que hacemos a ciegas, porque realmente la cavidad uterina nosotros no la podemos ver con nuestros ojos, nos guíamos por el tacto, por la expertise que vamos tomando con el pasar de los años”.

Por eso, si realiza la intervención un doctor con experiencia en legrados el riesgo será menor, lo mejor es siempre utilizar un procedimiento más seguro, como la ameu, asegura el médico.

“Con los legrados podemos tener la perforación de algún órgano vecino. En el caso de la ameu se necesita capacitación, se hace de forma ambulatoria, y tiene menor riesgo de ser traumático, aunque si no se cuenta con un entrenamiento adecuado, a pesar de ser cánulas de plástico, pudieran también tener algún accidente de lesionar la pared del útero, pero bueno, lo hacemos personal capacitado y la verdad tiene un índice de éxito muy muy alto; es muy raro que nosotros tengamos que reintervenir, por ejemplo, a una paciente después de una aspiración por vacío”, explica.

La doctora Georgina Díaz Orozco, quien también forma parte de la campaña Salvemos Miles de Vidas México, radica en Jalisco y sus esfuerzos se centran en la aplicación del PILE, impulsando, por ejemplo, la capacitación del personal al realizar el procedimiento.

Díaz Orozco insiste en que sustituir el legrado por la ameu también conlleva beneficios económicos: “Hay todo un recurso económico que se derrama por una hospitalización, que es muy alto, y la aspiración manual endouterina o por vacío tiene esa bondad, que puede ser [de tipo] ambulatorio, en consultorios o en las áreas.

Por ejemplo, ya hay hospitales en la república que tienen un espacio específico para mujeres en situación de aborto y que realizan la intervención de manera ambulatoria; entra la paciente por su propio pie, hacen el procedimiento, se recupera tras 30 minutos de estancia, y si está bien la paciente, puede egresar sin ningún problema a su domicilio”, relata.

Para realizar la ameu se necesita el aparato de aspiración y las cánulas de plástico, un equipo del que disponen los hospitales públicos. “Forman parte de lo que son el cuadro básico de insumos que tiene la Secretaría de Salud a nivel estado y a nivel nacional”, subraya la doctora.

A nivel federal, las autoridades tampoco recomiendan realizar un legrado. El documento emitido por la Secretaría de Salud federal, Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que se actualiza cada año, señala que “el legrado uterino instrumental actualmente es obsoleto, particularmente en el primer trimestre, se asocia con mayores costos para el sistema de salud por requerir un ambiente quirúrgico y manejo anestésico especializado, y conlleva el riesgo de complicaciones como laceraciones cervicales y perforación uterina”.

Pero los médicos insisten en realizarlo. “Ellos no saben hacer ameu, dicen que solo saben hacer legrados. Cualquier programa universitario de medicina que ustedes conozcan no habla de aborto. No les enseñan el medicamento [que se utiliza] para [interrumpir] un embarazo. No les enseñan la ameu, les enseñan a practicar el legrado, porque supongo que es la forma en que le cobran a las usuarias su decisión”, dice Patricia Ortega, de Ddeser.

“¡Abortero!” : Médicos no objetores son asediados

Miguel (nombre ficticio para proteger su identidad) es médico cirujano y partero, y a fines de 2021 se integró durante varios meses como médico no objetor de conciencia para hacer cumplir la NOM 046. Aunque le gusta ayudar a las mujeres, no soportó un entorno que califica de “hostil”.

Recuerda que existían muchas trabas para llevar a cabo el programa. “No solo es que ellas no tengan acceso, sino lo que vivimos ahí adentro. [El resto del personal] sabe que estás en eso y dicen: ‘¡Adiós, abortero!’, o las enfermeras te miran feo, te regañan o según esto, te aconsejan. Es muy difícil cambiar la forma de pensar del personal”.

Miguel considera que había poca difusión del programa. Recuerda que algunas veces colocaron lonas o carteles con la información, y a los pocos días se retiraban. Debido a la rotación de médicos, llegó a quedarse sin colegas capacitados o interesados en ofrecer el servicio. Había también doctores que mantenían la objeción de conciencia aunque se tratara de una emergencia médica y la vida de la solicitante dependiera del procedimiento.

Lo denunciado por Miguel son prácticas no responsables para el acceso a la interrupción del embarazo. Paola Santillán, ginecóloga y doctora de los servicios de salud pública, reconoce que en su experiencia, existe una falta de capacitación y sensibilización del personal para cumplir el derecho a la interrupción.

“Hace unos años, recuerdo que me reclamaron que no le permití acceder al servicio a una joven, pero eso no pasó, ya investigando supimos que el policía de la entrada la corrió y le dijo que ahí no hacían esas cosas. Se habló con el policía y se le explicó que si negaba el servicio estaba yendo contra la ley, por eso digo que hace falta capacitación a todo el personal”, recuerda Santillán.

La médica explica que el personal de la institución sanitaria, —desde el guardia de seguridad hasta enfermeras y doctores—, no debe cuestionar a la solicitante, solo deben hacer preguntas referentes a protocolos médicos, como las semanas de gestación o si ha ingerido algún medicamento para expulsar el producto.

A lo que sí están obligados, detalla Santillán, es a reportar su ingreso al agente del Ministerio Público que esté de turno en el hospital, pero eso no significa que la solicitante deba levantar una denuncia.

Patricia Ortega, de Ddeser, insiste en que el personal médico utiliza los vacíos legales para actuar de este modo. Por ejemplo, se niegan a realizar el procedimiento por ser objetores de conciencia o por no contar con el material, pero no transfieren a la solicitante a otro hospital.

De acuerdo con Ddeser, ni la experiencia de los doctores Miguel y Paola, ni la de Andrea como solicitante, son aisladas. En los acompañamientos que han brindado, han registrado que las mujeres fueron violentadas en el proceso. En el caso de la joven universitaria ocurrió por haber sido atendida en la misma sala que las personas gestantes y haberle practicado un legrado, una práctica no recomendada y riesgosa.

“Tiene que haber un lugar específico [para abortar] y no puede ser en el área de ginecología. No deben tener una excusa para no practicarlo de manera correcta, pero ahora usan que solo hay médicos objetores o que no saben hacer ameu, dicen que solo saben hacer legrados”, señala Ortega, quien también es profesora de psicología en la Universidad de Guadalajara.

“Al final es un mecanismo violento porque [las solicitantes] se enfrentan a la violación, no les dan dosis completas de medicamentos, les cambian el procedimiento. Esto pasa porque hay lineamientos, pero como hay un margen [para actuar sin ser sancionado], lo utilizan para no accionar”, agrega.

Pendiente difusión del programa

Cuando una persona hace una búsqueda en internet de “hospitales para acceder a la ILE en Jalisco”, o bien “hospitales para acceder al aborto en Jalisco”, aparecen una serie de organizaciones e instituciones privadas para realizar la interrupción del embarazo en la Ciudad de México.

Solo al introducir las palabras clave “7 hospitales ILE” se encuentran referencias de medios de comunicación que informan cuáles son las sedes para acceder al servicio.

Incluso la propia Secretaría de Salud desinformó sobre las funciones del programa. En enero de 2022, a través de un comunicado, afirmaba que las mujeres que han sufrido violencia sexual pueden solicitar la interrupción hasta las 12 semanas de gestación, cuando el código penal no establece semanas límite.

“El hecho de difundir los derechos de las mujeres no significa que tengamos a la mano a dónde pueden acudir; esta información, si no está disponible, […] creo que es un punto importante para mejorar en la propuesta de difusión”, considera Silvia Loggia, integrante de la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres.

Uno de los indicadores que presentan las autoridades jaliscienses a la CONAVIM es la difusión de los programas de atención a mujeres víctimas de violencia. El PILE es uno de ellos y en sus propias cláusulas se menciona. Pero, de acuerdo con el diagnóstico Nos toca decidir, no se realizan campañas de difusión, ni se asigna un monto anual para hacerlas.

La difusión de la Secretaría de Salud se limita a trípticos y carteles colocados en los hospitales. La dependencia que más ha promocionado el servicio es la SISEMH. La subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de esta dependencia, Malena García Trujillo, detalla que han difundido el programa en trípticos, carteles y redes sociales.

En 2022 asignaron recursos para una campaña que incluía un anuncio en veinte camiones de cinco rutas de Guadalajara en los meses de enero y febrero, junto a 77 espacios publicitarios en el Tren Ligero, y la impresión de más de 5,000 carteles.

“Nos costó un poco menos de medio millón de pesos, porque el presupuesto en camiones fue de alrededor de 262,000 pesos, del tren ligero fueron 135,000 pesos y de los carteles 15,000 pesos; tuvo un impacto muy amplio, pudimos haber tenido alrededor de 23 millones de impactos”, cuenta Malena.

La funcionaria insiste en que realizar esta campaña de difusión significó mucho trabajo, pues la palabra aborto o su interpretación no es bien recibida por la población. Aunque esperaban una avalancha de quejas, dice, no recibieron objeciones por los anuncios.

“Creo que [la campaña] cumplió su cometido; además de informar sobre los servicios y dónde estaban, la lógica era abonar a la desestigmatización del aborto, que es un servicio médico como cualquier otro y tiene que ser accesible para las mujeres y para las personas gestantes, así de simple. Y bueno, creo que lo logramos, porque afortunadamente no identificamos detractores de la campaña y eso en Jalisco está bien, por decir lo menos”.

Recuerda que puedes leer la segunda parte de este reportaje en esta liga: Víctimas de Jalisco se trasladan a CDMX para acceder al servicio

Este reportaje fue apoyado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) y el programa VAW-PM del NDI, y fue escrito durante el taller de Periodismo de Investigación y Narrativo, impartido por Quinto Elemento Lab, en el marco del proyecto Guadalajara, Capital Mundial del Libro.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias