Opinión: No nos estamos preguntando lo más importante sobre la edad

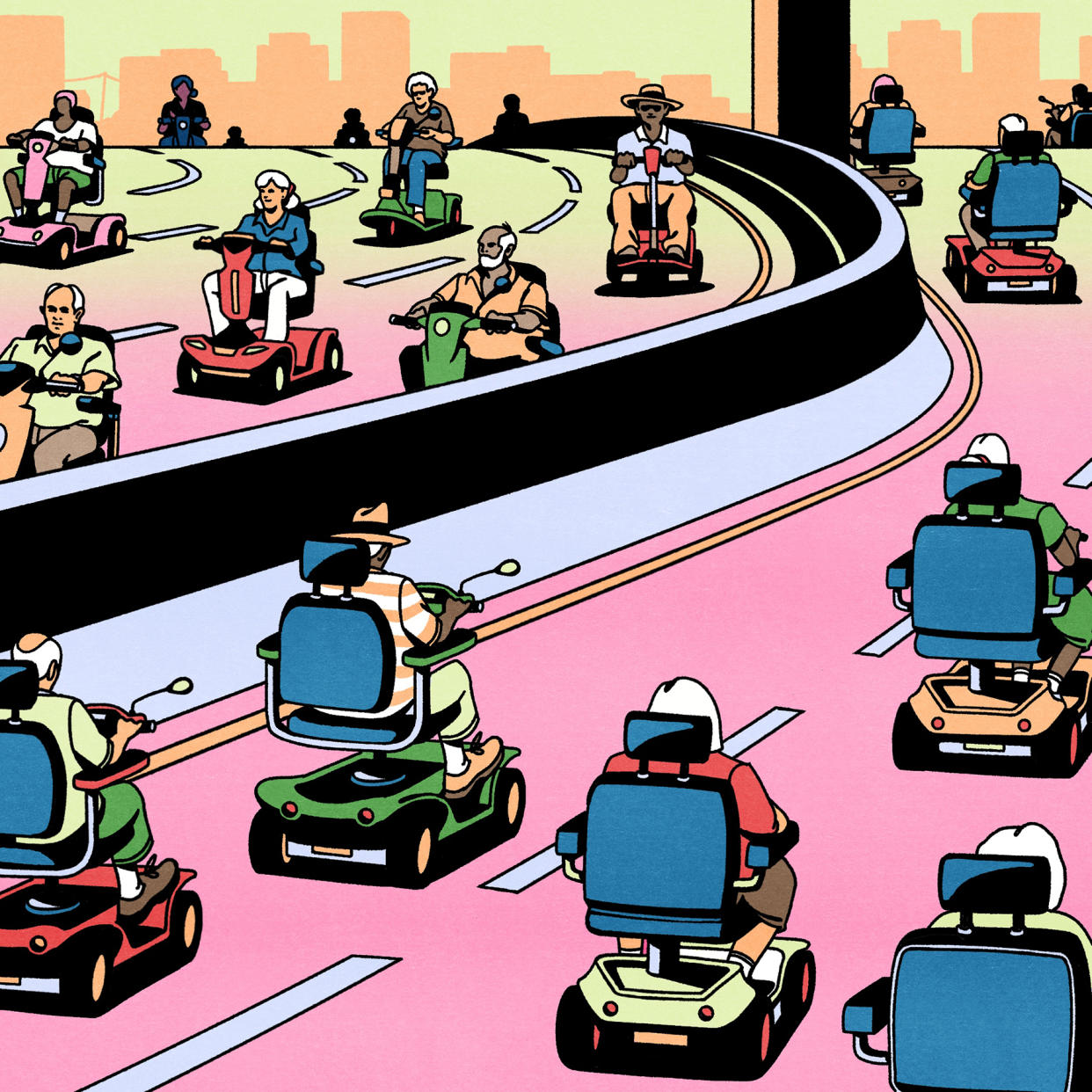

LA CONTIENDA PRESIDENCIAL ENTRE DOS CANDIDATOS DE EDAD AVANZADA ES UNA OPORTUNIDAD PARA QUE EMPECEMOS A RECONOCER LAS NECESIDADES CRUCIALES DE NUESTRA POBLACIÓN QUE ENVEJECE.

Después de que el presidente Joe Biden pronuncie el jueves su tercer discurso sobre el estado de la Unión, gran parte del análisis se centrará en los signos aparentes de la edad del mandatario. ¿Se ve atento? ¿Ágil? ¿Parece estar a la altura de la tarea de postularse a las elecciones o de gobernar? Estas preguntas son relevantes, pero no son las únicas que deberíamos plantearnos sobre la edad y el envejecimiento en estos momentos. Ni siquiera son las más importantes.

Como historiador que estudia el envejecimiento en Estados Unidos, veo esta contienda presidencial como una oportunidad para cambiar el debate nacional sobre el envejecimiento. Ahora mismo, la discusión dominante se ha centrado en las capacidades de dos individuos, presuponiendo en todo momento que la vejez es un problema y que los signos naturales del envejecimiento son debilidades que hay que lamentar. El problema no es que esa conversación sea edadista, aunque a menudo lo sea, sino que amenaza con convertirse de nuevo en la única que tendremos sobre el envejecimiento en este ciclo electoral, lo que obstaculiza la conversación que más importa: ¿cómo podemos garantizar que los estadounidenses mayores, muchos de los cuales son vulnerables y están en condiciones de precariedad, puedan llevar una vida más sana, feliz y digna?

En cierto modo, el debate persistente sobre la edad de Biden representa una ilusión masiva de que seguimos siendo una nación de jóvenes. Siempre nos ha gustado pensar que somos el país prototípico de la juventud: una nación de luchadores valientes, que se distingue de la vieja patria por su espíritu inquieto y creativo. Podríamos pensar que una persona joven, al menos de corazón, debería ser quien gobierne una nación así. Puede que esto fuera cierto alguna vez. Pero ya no lo es.

La edad del presidente de Estados Unidos ha aumentado y disminuido a lo largo del tiempo, pero la edad del pueblo estadounidense no: envejecemos como nación cada año. El censo de 2020 mostró que, entre 2010 y 2020, el número de personas mayores de 65 años se disparó de 40 millones a 56 millones; esta población creció cinco veces más rápido que la población general, en una década en la que el tamaño de la población menor de 18 años en realidad se redujo. Vale la pena señalar que la población de más edad también es más diversa cada año desde el punto de vista étnico, a medida que los que llegaron de jóvenes tras la reforma migratoria de 1965 se adentran en sus años dorados.

Nuestro debate político debería reflejar esta realidad. Biden lo reconoce.

En su anterior discurso sobre el estado de la Unión, Biden dedicó bastante atención a las políticas públicas para la tercera edad: claro está que hablamos de la Seguridad Social y Medicare, pero también pidió que se ampliaran los servicios de atención médica a domicilio para las personas mayores. Es fácil decir que esto solo es para complacer a un grupo de interés que tiende a votar. Pero es más que eso: las políticas de la tercera edad afectan a todos. Por ejemplo, contar con asistencia médica asequible a domicilio beneficiaría sobre todo a los millones de personas de mediana edad, en particular a las mujeres, que actualmente se encargan de la mayor parte del cuidado de los ancianos del país sin recibir dinero a cambio. Así pues, cuando Biden hable de políticas de la tercera edad, como es probable que ocurra, estará exponiendo su plan para abordar una de las tendencias a largo plazo más importantes que afectan a la nación.

Millones de estadounidenses mayores dependen de la Seguridad Social para no caer en la pobreza. Sin embargo, se prevé que el sistema sea insolvente en más o menos una década, un desastre inminente que tiene fácil solución (la aprobación del proyecto de ley conocido como Seguridad Social 2100, que cuenta con 183 cofirmantes en la Cámara de Representantes, sería un buen comienzo). Incluso la Seguridad Social es de poca ayuda para los estadounidenses mayores una vez que quedan discapacitados y necesitan cuidados a largo plazo.

Como da fe la amarga experiencia de millones de familias, el “sistema” para esos cuidados está en crisis. Por lo tanto, necesitamos un gran aumento de las ayudas públicas a la asistencia sanitaria a domicilio y a los cuidados en residencias de ancianos, que a menudo se pagan de nuestro bolsillo. En ambos casos, también necesitamos una mejor supervisión reguladora y una mayor protección laboral para los cuidadores. No se puede eludir el hecho de que los cuidados a largo plazo serán un componente masivo de la economía del siglo XXI. Tenemos que tomar una decisión política: ¿permanecerá esto en la sombra, con trabajadores mal pagados y en malas condiciones? ¿O se convertirá, como debería ser, en una brillante pieza central de nuestro nuevo viejo país?

Los políticos y los medios de comunicación solían reconocer la centralidad de las políticas para la tercera edad. Al investigar la historia de las políticas para los adultos mayores, me sorprendió lo extendido y sofisticado que solía ser el debate. A finales del siglo XIX, los estadounidenses defendieron las pensiones para los veteranos de la guerra de Secesión; a principios del siglo XX, muchos argumentaron que las personas que habían sido esclavizadas también merecían pensiones. En esos debates se tuvo muy presente cómo la guerra masiva y la esclavitud habían arruinado la vida de los estadounidenses de más edad y cómo el Estado podía ayudarles.

Sin duda, entre 1935 y 1975, la seguridad de la vejez, junto con el poder militar, fue la preocupación central de las políticas públicas de Estados Unidos. La promulgación de la Ley de Seguridad Social (1935) y la Ley de Medicare y Medicaid (1965) solo son los dos ejemplos más famosos. Todos los años, se aprobaban nuevas leyes en Washington que abordaban problemas de vivienda, nutrición y atención para las personas mayores. Algunas eran buenas, otras malas, pero en conjunto esa avalancha legislativa creó una admirable red de seguridad para los estadounidenses de mayor edad. Y en todo momento, esta red de seguridad benefició a estadounidenses de todas las edades. Después de todo, uno de los objetivos más importantes de la Seguridad Social era liberar a las personas mayores de la dependencia de sus hijos.

Desde 1975, esa avalancha de legislación se ha reducido a un goteo y la conversación nacional sobre estas cuestiones casi ha cesado. No es que hayamos dejado de hablar de la vejez: hablamos de ella sin cesar, como ahora. Pero esas conversaciones se han centrado en las personas mayores acomodadas, como Donald Trump y Biden, y en su lugar en la cultura, la sociedad y la política. Desde la asociación sin fines de lucro conocida como AARP hasta la serie de televisión “Los años dorados”, el reconocimiento estadounidense de la edad ha sido, en general, un reconocimiento de la edad para los relativamente privilegiados y sin discapacidades. Las cuestiones más importantes no se han abordado.

El cabildeo a favor de la tercera edad no es tan poderoso como muchos creen, incluso la poderosa AARP ha apoyado muchas iniciativas fallidas, incluido un intento en 1988 de proporcionar un seguro de atención médica a largo plazo subvencionado por el gobierno federal. En el tiempo que llevo de vida, la Seguridad Social no se ha reformado de manera significativa; su último cambio importante se aprobó en marzo de 1983, unas semanas antes de que yo naciera. Ha habido varios intentos de reformar un sistema de residencias de ancianos que, según todos los indicios, está en condiciones deplorables, y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la asistencia sanitaria a domicilio. Tampoco han servido de mucho y muchas de las normas aprobadas no se han aplicado.

En la actualidad, mientras seguimos celebrando los consabidos debates sobre la vejez y la llamada gerontocracia, las personas mayores están asediadas por nuevas dificultades. El cambio climático, por ejemplo: las personas mayores se ven afectadas de manera desproporcionada por las tormentas, los incendios forestales y la escasez de electricidad que acompañan al calentamiento de nuestro planeta. La pandemia de COVID-19 es otro doloroso ejemplo. Más de la mitad de los muertos por COVID-19 en los tres primeros años de la pandemia eran mayores de 75 años; tres cuartas partes tenían más de 65. Las residencias de ancianos se convirtieron en trampas mortales. Más de una quinta parte de las muertes por este virus se produjeron entre residentes o miembros del personal de residencias de ancianos, un grupo que representa menos del uno por ciento de la población.

Hay que hablar seriamente sobre el envejecimiento. De cómo podemos, como país, prepararnos para un siglo de pandemias, olas de calor y huracanes, y cómo podemos ofrecer una atención humana a millones de ancianos frágiles, muchos de ellos personas de color que han sufrido toda una vida de privación de derechos. Cada palabra que utilizamos para analizar los fracasos o proporcionar diagnósticos sin tener la experiencia práctica o directa sobre el tema, es una palabra que no se está utilizando con ellos. Podemos hacerlo mejor. Más que nunca, demográficamente hablando, somos una nación de adultos. Es hora de empezar a actuar como tal.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

c.2024 The New York Times Company

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias