El miedo al poder en Kafka

Quizás sea uno de los comienzos literarios más estremecedores: “Cuando Gregor Samsa despertó una mañana de un sueño inquieto, se encontró en la cama convertido en un monstruoso insecto”. En La metamorfosis, Franz Kafka nos hacía entrar en una atmósfera tan angustiante como incomprensible.

Podríamos pensar que toda su obra giraba en torno al miedo a un poder superior. Y su manera de hacer frente a tal temor, decía Elias Canetti, era esconderse y desaparecer, transformarse en un insecto.

¿Cómo explicar el terror de Kafka ante el poder?

Carta al padre

En 1919, cuando la tuberculosis que finalmente sería mortal se agravaba, Kafka redactó una extensa carta de unas 100 hojas dirigida a su padre, Hermann Kafka. La entregó a su madre, Julie Löwy, quien nunca la hizo llegar a su destinatario.

La carta comienza diciendo: “Querido padre: una vez, hace poco, me preguntaste por qué decía que te temía”. Después, Kafka continúa, dividiendo el mundo en tres partes que reflejan su atormentada vida:

Donde habita la instancia de autoridad: el padre que emite órdenes incoherentes y se disgusta por su incumplimiento.

La ocupada por él mismo: se siente esclavo bajo leyes que habían sido inventadas sólo para él.

Donde vive el resto de la gente, feliz sin órdenes ni obediencia.

La culpa y la vergüenza

La autoritaria figura de su padre alimentaba el sentimiento de culpa y vergüenza de Franz. Le hacía sentir tan vulnerable como minúsculo. Vivía en el permanente desasosiego de no estar a su altura:

“Yo flaco, débil y angosto; tú, fuerte, grande y ancho. En esa caseta me sentía miserable y no sólo frente a ti, sino ante el mundo entero, porque eras para mí la medida de las cosas”.

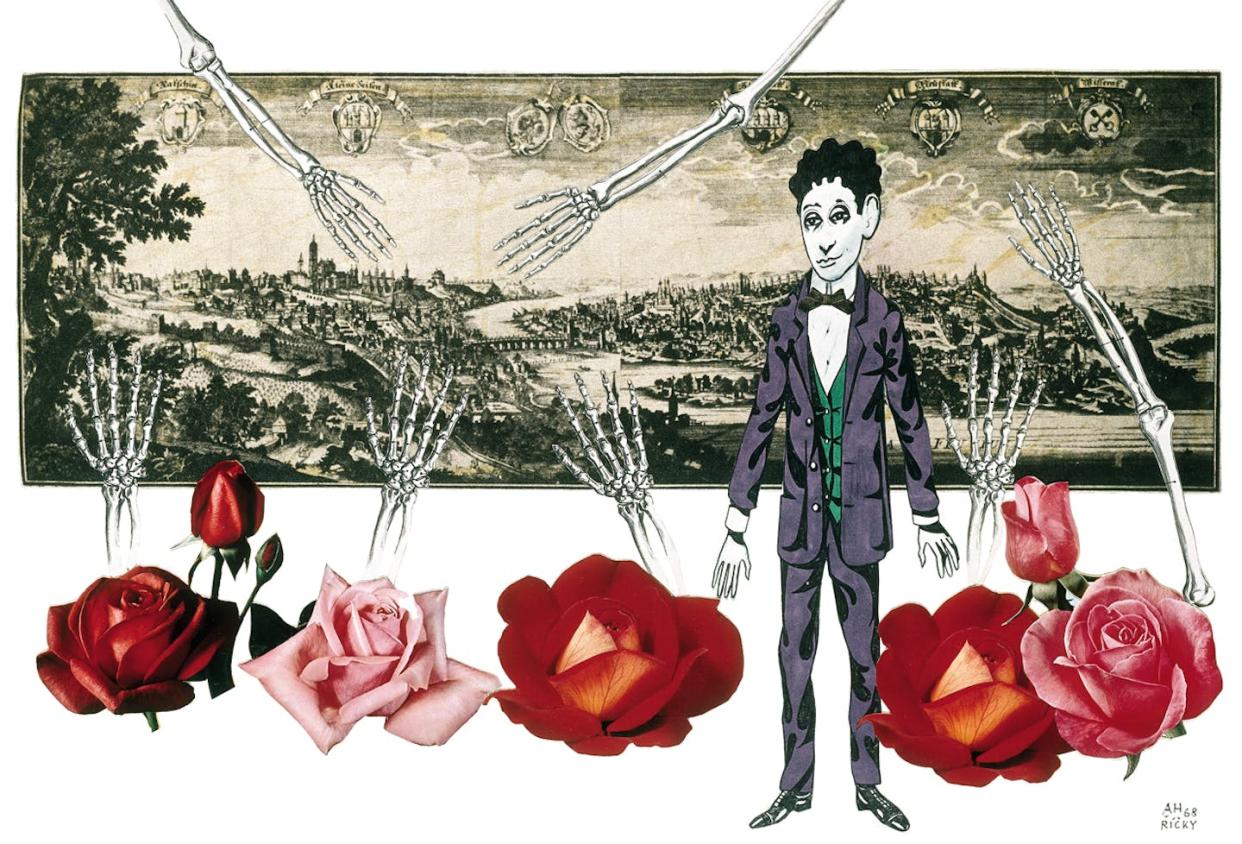

Era constante en Kafka la sensación de amenaza y fragilidad, tanto que se acostumbró a prestar atención sólo a sus carencias. Llegó a convencerse de su propia debilidad y a autocastigarse por ello. Pensaba de sí mismo que no era más que “un diminuto esqueleto vacilante”.

Le parecía que su padre, dotado de una férrea voluntad comercial y conquistadora, era alguien que exudaba demasiada confianza. Como se suele decir, era una persona hecha a sí misma, un espíritu práctico que contrastaba con el temperamento contemplativo y soñador de Kafka. Encarnaba una figura tiránica:

“Desde tu sillón gobernabas el mundo. Tu opinión era la exacta y cualquier otra era absurda, alocada, excéntrica y anormal. […] Te transformaste para mí en lo enigmático de todos los tiranos, cuyo derecho se basa en su persona y no en el pensamiento”.

El sentimiento de inferioridad se traducía en Kafka en una sensación difusa de vergüenza. En el final de su inacabada novela El proceso, Joseph K. muere “como un perro” a manos de sus verdugos, por una causa cuyos detalles se desconocen por completo. Y una espectral sentencia resume su desazón: “Era como si la vergüenza fuera a sobrevivirle”.

El artista del hambre

El miedo al poder lo paralizaba, le inculcaba indiferencia y desconfianza, le aislaba en su propia madriguera. En su relato La muralla china señaló la trágica veleidad del ser humano:

“No soporta ninguna atadura; si se encadena a sí mismo, comenzará pronto a intentar desasirse como un loco de las cadenas y hará pedazos el muro, las cadenas y a sí mismo”.

En cierto modo, el poder parasitario y deshumanizador del padre es también el poder impersonal de una vida corriente que Kafka encontraba despojada de sentido alguno. En el cuento Investigaciones de un perro se pregunta: “¿Por qué no hago lo que los demás, vivo en armonía con mi pueblo y asumo en silencio lo que perturba esa armonía, ignorándolo como un pequeño error en el gran cálculo?”.

Kafka se sentía extranjero, en los márgenes de un mundo que consideraba hostil. El filósofo alemán Walter Benjamin observaba que nosotros también vivimos en un mundo kafkiano. Llegamos a sentirnos como parias: se apodera de nosotros la culpa de no encajar en un mundo que, al mismo tiempo, nunca comprendemos del todo.

En el lecho de muerte Kafka corrigió su relato Un artista del hambre. Cuenta la tristísima historia de un “ayunador” que exhibe sus prolongadas privaciones encerrado en una jaula, como un espectáculo circense. Justo antes de morir susurra: “No he podido encontrar una comida que me guste”. El escritor lo leyó bañado en lágrimas.

La guarida

Pero existía un lugar de ensueño para Kafka, ajeno al poder que lo humillaba, que le proporcionaba la seguridad y confianza que echaba en falta: la literatura. En una de las cartas a Felice Bauer, una de sus prometidas con la que nunca llegó a esposarse, confiesa:

“A menudo he pensado que la mejor forma de vida para mí consistiría en hallarme en lo más hondo de un gran sótano cerrado provisto de los utensilios de escribir y de una lámpara”.

Esa era su forma de remediar la soledad y la inseguridad. Escribía de noche, dormía en la tarde y de día estaba empleado en un trabajo rutinario.

En una sola velada y durante diez horas seguidas redactó su extraordinario relato La condena. En él, el despótico padre de un bondadoso joven lo sentencia a morir ahogado sin que haya justificación alguna. Justo antes de arrojarse al abismo, consternado por la culpa, el joven musita: “Queridos padres, a pesar de todo, os he amado siempre”.

Ante una vida desesperanzada, Kafka se construyó un refugio, un mundo interior al abrigo de los peligros del despiadado mundo exterior. En su cuento La guarida, lo más hermoso de la fortaleza en la que se esconde el narrador es el silencio: “Allí duermo dulcemente y en paz, mis sueños reflejan el fin de la ansiedad”.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

Antonio Fernández Vicente no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias