Leyes complejas y desconocimiento, los “cerrojos” que entorpecen los mecanismos de participación ciudadana en México

Para algunos ciudadanos mexicanos, las herramientas de participación ciudadana significan un camino para impulsar mejoras sociales; para otros, son “mecanismos con cerrojos para que no puedan activarse”.

Es la tarde del 17 de diciembre de 2019 en el centro de Zapopan, Jalisco, México: “¡Estamos a punto de completar las 518 firmas necesarias para someter a plebiscito la decisión del ayuntamiento!”.

Esta frase se escuchaba de boca del universitario José Martínez, principal promotor de la solicitud de plebiscito para evitar la construcción de unos edificios de departamentos, un hotel y un centro comercial en Plaza Los Arcos de Zapopan.

“Estamos en contra de esta decisión del ayuntamiento porque es un espacio público. El 86% de esta área pertenece al ayuntamiento. Es propiedad de la ciudadanía”, subrayaba el joven.

El universitario, con su camisa blanca y su sombrero de paja, sostenía una pancarta que decía: “No al negocio inmobiliario en Plaza de Arcos”. Mientras, recogía firmas junto a muchas otras vecinas del lugar. El asunto apremiaba. Solo tenían 30 días para presentar las firmas de apoyo al plebiscito contra la decisión gubernamental de entregar ese lote público a manos privadas.

El 23 de diciembre de 2019, José entregó 707 firmas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) para que procediera a comprobar que las mismas cumplieran las reglas y se pudiera dar inicio con el procedimiento de plebiscito.

De las 707 firmas que el joven entregó, fueron válidas 641, por lo que se cumplía con el respaldo ciudadano necesario del 0.05% de la lista nominal de electores del municipio de Zapopan (518 firmas).

El 14 de julio de 2020, el IEPC Jalisco determinó que la documentación acataba los requisitos de ley y la remitió al Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Zapopan, que después de casi nueve meses de análisis resolvió que la solicitud de plebiscito era improcedente. La obra de construcción ya había avanzado significativamente y el proyecto había sido modificado, explica José, aún hoy contrariado por esa decisión.

“Al final, sí fue una gran decepción, porque es muy bonito presumir los avances de la participación ciudadana en papel, pero en la práctica no está pasando. Los mecanismos tienen cerrojos para que no puedan activarse y para proteger al político en turno”, considera el universitario, a punto de terminar la maestría en Políticas Públicas.

¿Es el diseño de estos mecanismos la causa de que sea tarea imposible cuestionar una decisión gubernamental y la razón de que los ciudadanos los usen tan poco?, preguntamos a especialistas.

“Puede ser una razón, entre otras más. Y en esto no podemos generalizar, pues en cada localidad hay una regulación distinta, con instrumentos distintos”, clarifica Yanina Welp, investigadora en el Centro sobre Democracia Albert Hirschman de Ginebra (Graduate Institute).

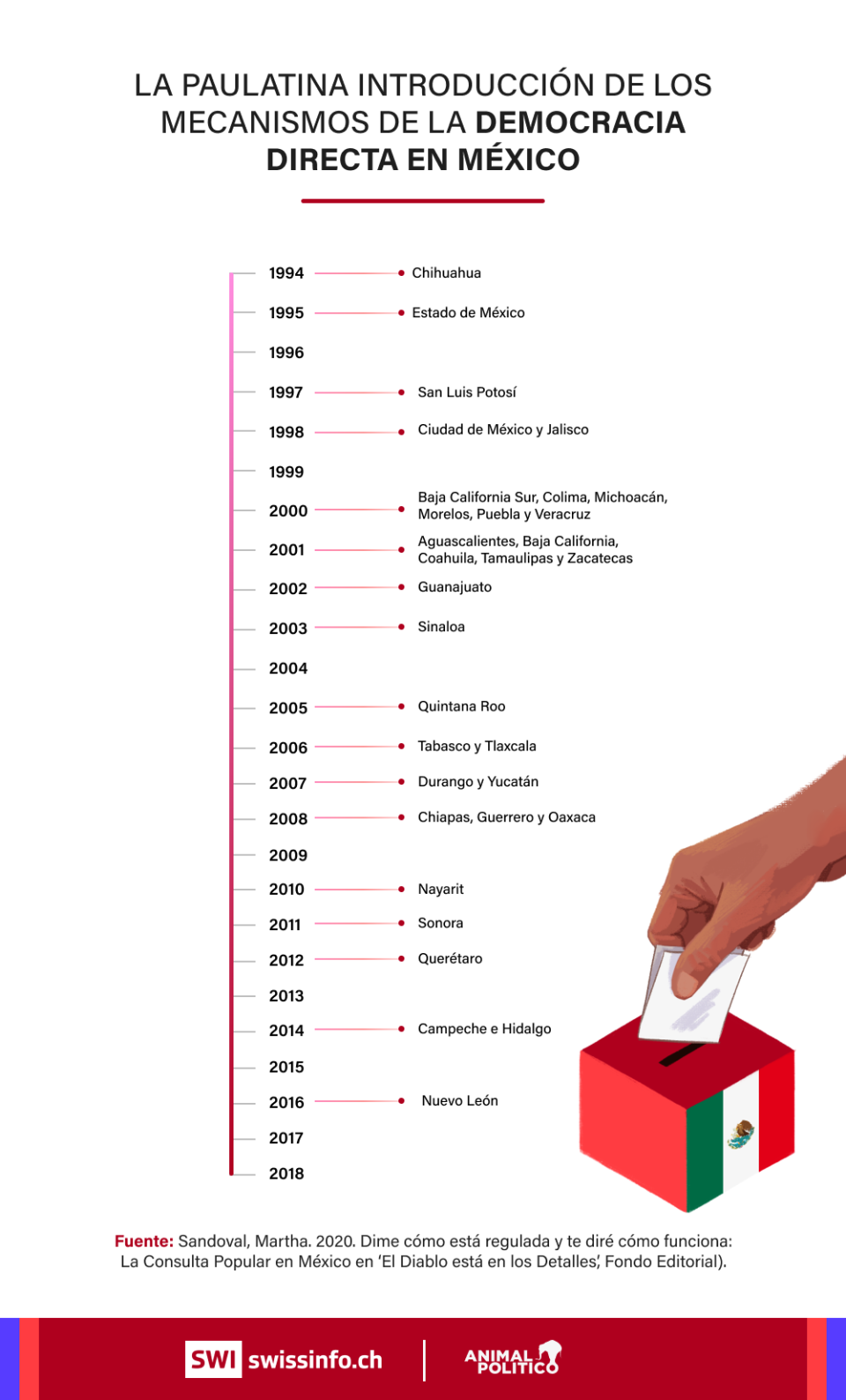

Cada entidad de México tiene sus propios mecanismos de participación ciudadana, que varían en número y forma, de acuerdo con las leyes locales. Su introducción a nivel estatal se inició en 1994. En 2016, ya todos los estados habían incluido uno o varios instrumentos en sus constituciones, según se observa en este recuadro elaborado por la politóloga mexicana Martha Sandoval, estudiosa del tema.

El desconocimiento de los instrumentos o de sus reglas y la capacidad de acción colectiva de sus promotores son otros factores. “Y, efectivamente, su diseño, la facilidad con la que se active y los tiempos para hacerlo y la confianza que se tenga en las instituciones influyen para ser utilizados o no”, ahonda Welp, que ha estudiado estos casos en diversos puntos del mundo.

David Altman, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y uno de los arquitectos del proyecto de investigación Varieties of Democracy (V-Dem), coincide con Welp. “Si no puedes jugar con el juguete que te están mostrando, al final, mejor optas por otros caminos”.

“En el caso mexicano, como en el de otros países, el propio diseño de algunos mecanismos de participación ciudadana está pensado para que no se usen, porque las trabas para que la ciudadanía los use son muy sutiles y pensadas. Lo mismo ocurre en Ecuador, que también tiene muchas instituciones de democracia directa”, señala.

Hasta ahora, “son muy pocos los casos donde la misma ciudadanía ha logrado doblarle el brazo a las autoridades para obtener algo en concreto. Todavía en México no ha habido una experiencia completa de la ciudadanía imponiéndose contra la autoridad de turno. En el ámbito nacional en México, no ha habido un solo caso, salvo este evento del año pasado que se llamó referéndum revocatorio, pero que tenía un sabor mucho más plebiscitario que otra cosa”, indica el experto en política comparada.

“La transición a la democracia en México se produjo hace razonablemente poco. En México, la democracia directa está en pañales y la democracia, en un sentido más largo, está en la infancia. Es decir, todavía el país tiene una experiencia muy pobre, muy incipiente en el uso de los mecanismos de participación ciudadana”, contextualiza.

Y advierte que el desarrollo democrático de un país no se mide tan solo por el uso de esas herramientas. “Hay muchas y muy fuertes democracias en las que la presencia de la democracia directa es nula. Este no es un prerrequisito para la libertad humana y para la igualdad”.

Este artículo se realizó en el marco de una colaboración periodística entre Animal Político y SWI swissinfo.ch para intercambiar perspectivas sobre el quehacer democrático, sus actores y el uso de las herramientas de la democracia directa en México y en Suiza, en un contexto global.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias