La idea radical de Plinio el Viejo de catalogar el conocimiento

Entre los logros del antiguo Imperio Romano que siguen siendo aclamados hoy en día, los historiadores enumeran cosas como acueductos, carreteras, teoría jurídica, arquitectura excepcional y la difusión del latín como lengua del intelecto (junto con el alfabeto latino, conmemorado hoy en día en muchos tipos de letra populares). Roma no era conocida, sin embargo, por hacer avanzar sustancialmente la ciencia básica.

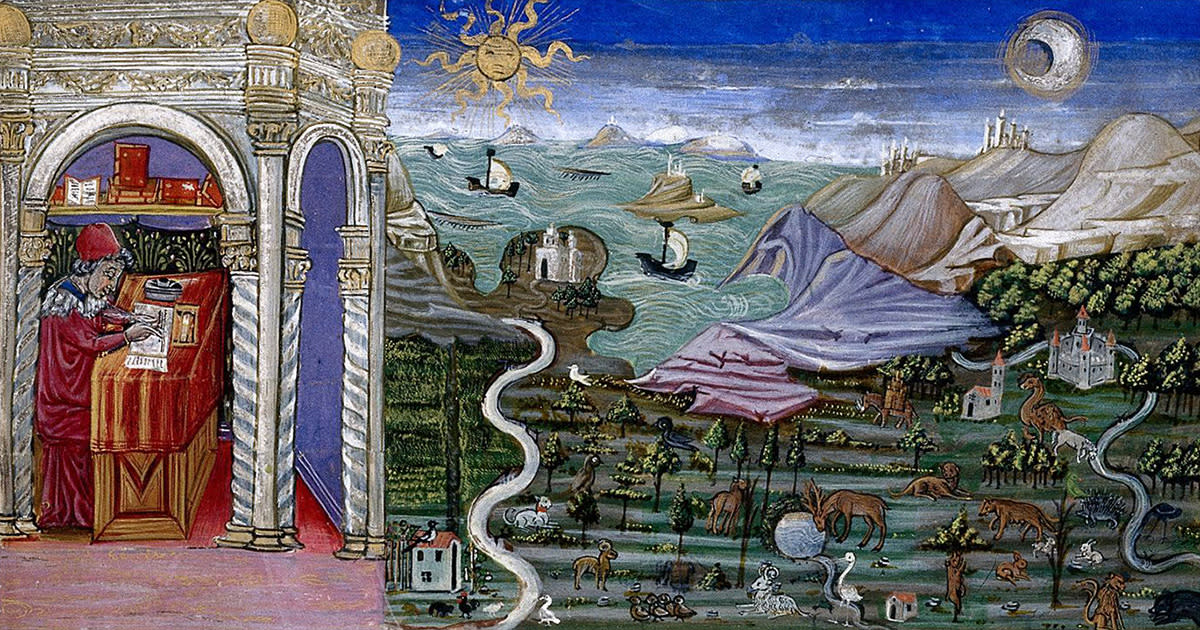

Pero en el ámbito de la articulación y preservación de los conocimientos actuales sobre la naturaleza, un romano superó a todos los demás. Fue el polímata Cayo Plinio Segundo, alias Plinio el Viejo, el compilador original del conocimiento científico mediante la revisión de obras publicadas con anterioridad.

Si fuera inmortal, Plinio estaría celebrando este año su cumpleaños número 2.000. Nadie conoce su fecha exacta de nacimiento, pero podemos deducir que fue el año 23 d.C. porque su sobrino informó de la edad que tenía cuando murió. Su muerte se produjo el 25 de agosto del 79 d.C., fecha establecida por un desafortunado suceso relacionado con un volcán.

Plinio fue como un hombre del Renacimiento un milenio y medio antes del Renacimiento. Aparte de sus obligaciones en el Imperio Romano como comandante militar y funcionario gubernamental provincial, fue un estudioso del derecho, la lengua, la historia, la geografía y todas y cada una de las ramas de las ciencias naturales. Trabajador infatigable de intensa curiosidad por todo, desdeñaba el sueño porque le alejaba de sus tareas, y odiaba caminar, porque no podía andar y escribir al mismo tiempo.

Su Historia Natural, una obra maestra de 37 volúmenes de gran calidad literaria e inmensa densidad factual, intentó registrar y sistematizar la totalidad del conocimiento humano sobre la naturaleza. Revisó cientos de textos antiguos de los autores más ilustres en todos los campos científicos, extrayendo de ellos miles de hechos concretos para preservarlos para la posteridad. Como escribió el fallecido clasicista David Eichholz, la motivación de Plinio fue “su ansiedad por salvar la ciencia de épocas pasadas de la indiferencia olvidadiza del presente”.

Plinio nació en Como, Italia, en el seno de una familia de suficiente alcurnia como para ser educado en Roma y seguir después una carrera militar, que incluyó el servicio como comandante de un escuadrón de caballería en Alemania. Durante ese tiempo, escribió una historia de la actividad militar romana en esa región, tras componer primero un tratado, hoy perdido, sobre la mejor forma de lanzar una jabalina.

Hacia el año 58 d.C., Plinio había regresado a Roma, donde se dedicó a la gramática y la retórica y tal vez ejerció la abogacía. Evitó la participación gubernamental durante años, probablemente porque no era amigo del emperador loco, Nerón. Pero sí era amigo de Vespasiano, que se convirtió en emperador en el año 69. Plinio pronto asumió cargos gubernamentales en las provincias romanas de España, Francia y posiblemente África.

Durante todo este tiempo, Plinio leyó vorazmente (o hizo que le leyeran libros en voz alta). Recopiló hecho tras hecho sobre el mundo natural, con el objetivo de compilar una relación exhaustiva de todos los conocimientos sobre la naturaleza que habían acumulado quienes le precedieron. Nadie había producido nada tan enciclopédico sobre la ciencia natural. (De hecho, el propio concepto de “enciclopedia” era desconocido en aquella época.) La publicó en el año 77 d.C., dos años antes de la erupción del Vesubio. Plinio estaba entonces al mando de una flota de barcos romanos que navegó hasta las proximidades del volcán, quizá por la curiosidad de Plinio o posiblemente en misión de rescate. Según la tradición, Plinio murió por inhalar vapores volcánicos tóxicos, aunque algunos historiadores sospechan que solo sufrió un infarto.

Plinio comenzó el Libro 1 de su Historia Natural con una dedicatoria al emperador Tito (hijo de Vespasiano) y un desglose de lo que iba a seguir. Primero vino un libro sobre el universo, los cuerpos celestes y los elementos, seguido de varios libros sobre la geografía de la Tierra y sus habitantes. El libro 7 trataba del hombre y sus inventos. Luego vinieron los animales (terrestres y marinos), y después un libro sobre las aves y otro sobre los insectos. Siguieron muchos volúmenes sobre diversos aspectos de las plantas, los árboles, las flores y los frutos y su cultivo. Los temas botánicos continuaron en varios libros sobre el uso de productos vegetales en medicina. A continuación, vino más medicina, con comentarios sobre sustancias medicinales derivadas de animales. Plinio terminó con cinco libros sobre metales y minerales, incluido su papel en la pintura, proporcionando el primer relato detallado de la historia del arte.

El énfasis de Plinio en los hechos ocultó una filosofía subyacente sobre el universo y el lugar de la humanidad en él. Su enfoque no consistía en defender ninguna filosofía, sino en discutir la naturaleza de forma factual. Eso significaba, como escribió la historiadora de los clásicos Aude Doody, “saber que seis árboles europeos producen brea, que hay tres clases de lechuga, que la mejor clase de esmeraldas procede de Escitia”. Sin embargo, la exposición de Plinio estaba infectada de una creencia profundamente arraigada de que el universo existía para servir a la humanidad. Como señaló Doody, Plinio creía que la naturaleza es “un poder consciente y creativo, que organiza deliberadamente el mundo teniendo en cuenta las necesidades de la humanidad”. Ese punto de vista reflejaba la filosofía de los estoicos, popular en aquella época, según la cual el cosmos estaba impregnado de una poderosa fuerza cohesiva, o pneuma, que une todo lo que existe y determina las propiedades de la materia.

“Toda la naturaleza está animada por una presencia providencial que la dirige, y este poder divino puede identificarse tanto con la naturaleza como con el mundo mismo”, comentó Doody. Esto es lo que hacía que comprender toda la naturaleza fuera tan importante para Plinio.

Los libros de Plinio sirvieron como fuente autorizada de información sobre la naturaleza durante siglos. “La Historia Natural siguió utilizándose como fuente práctica de conocimientos médicos y científicos hasta el siglo XVI”, comentó Doody. Hoy en día sigue siendo un recurso útil para los eruditos que estudian el conocimiento antiguo y, de hecho, a veces se sigue citando en artículos científicos actuales. En el Annual Review of Cell and Developmental Biology de 2020, por ejemplo, Sarah M. Mohr y sus colegas citan a Plinio como uno de los primeros autores en describir la hibernación. Y la bioluminiscencia, un tema de investigación candente en el siglo XXI, fue descrita por primera vez (en los escifozoos) por Plinio, como informaron Steven H.D. Haddock y sus coautores en el Annual Review of Marine Science de 2010.

Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, la Historia Natural de Plinio tenía un grave inconveniente. Estaba llena de errores. Plinio creía prácticamente todo lo que leía de las autoridades antiguas, y esencialmente lo retuiteaba todo sin ninguna comprobación de los datos. Su libro sobre animales terrestres incluye el mítico monoceros o unicornio, un “animal muy feroz”, escribió, con “un solo cuerno negro que sobresale de la mitad de su frente”. (No es un rinoceronte —describe a esa bestia en otro lugar—.) Y menciona al legendario animal etíope llamado catoblepas, mortal para la raza humana, “pues todos los que contemplan sus ojos, caen muertos en el acto”. (Podría haber titulado mejor su libro sobre animales Bestias fantásticas y dónde encontrarlas. Y sí, describe al basilisco, que también puede matar con la vista y destruye las plantas con su tacto o incluso con su aliento).

Por otra parte, Plinio expresó ocasionalmente su escepticismo y rechazó algunas afirmaciones escandalosas. Por ejemplo, descartó la idea de la inmortalidad. Si se hubiera equivocado, este año habría un grave peligro de incendio —con un pastel con 2.000 velas— en su fiesta de cumpleaños.

Artículo traducido por Debbie Ponchner

10.1146/knowable-022423-1

Tom Siegfried es periodista científico en Avon, Ohio. Su libro The Number of the Heavens (El número de los cielos), sobre la historia del multiverso, fue publicado en 2019 por Harvard University Press.

This article originally appeared in Knowable Magazine, an independent journalistic endeavor from Annual Reviews. Sign up for the newsletter.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias