Hallazgo en el paso previo al origen de la primera célula

Uno de los pasos fundamentales para comprender el origen de la vida orgánica en la Tierra (y quizás en otros entornos astrobiológicos) es modelar cómo y dónde se formaron las primeras células. Y acaban de dar con una pieza clave del puzle.

El papel de las grasas en la formación de las células

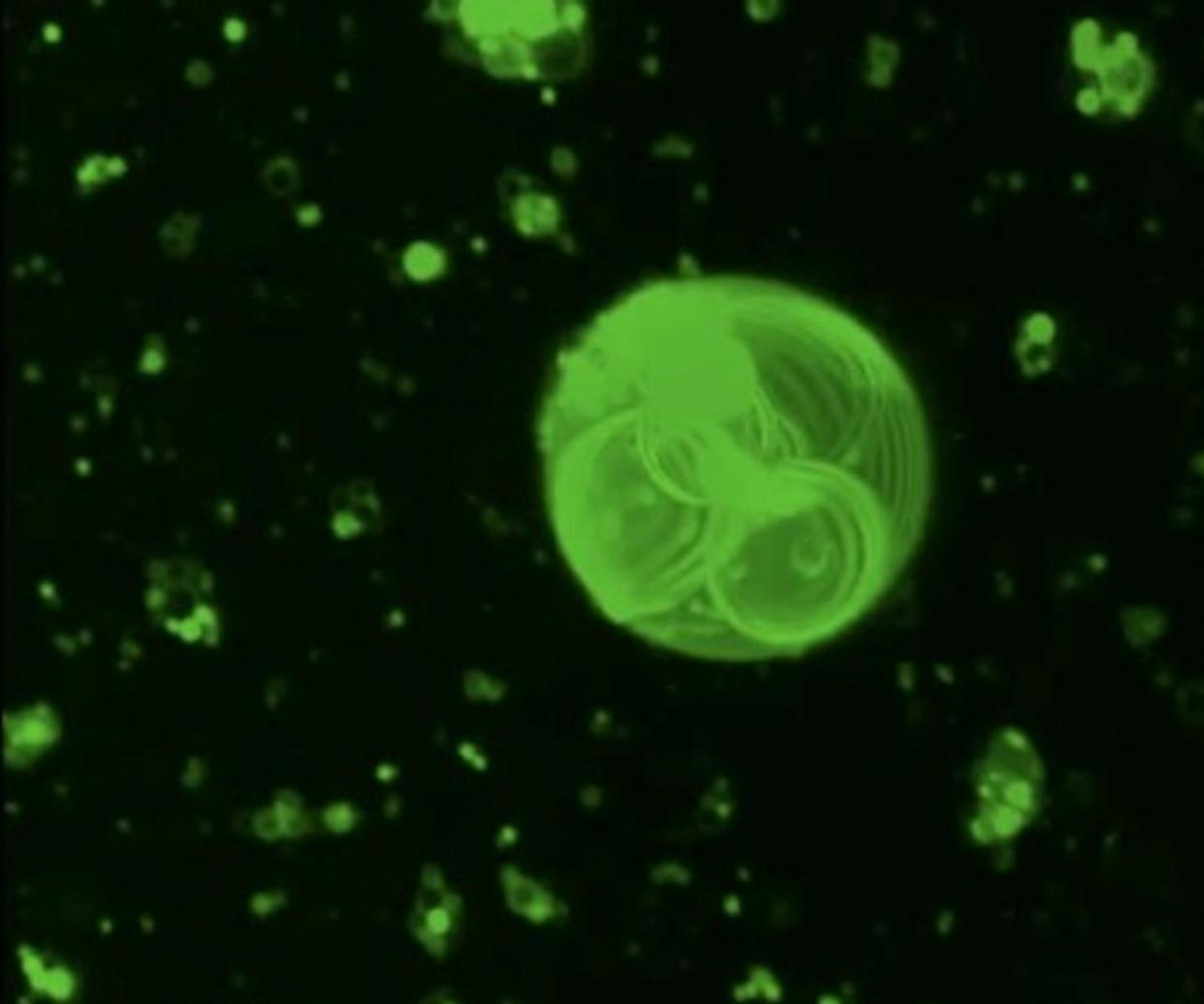

En los entornos acuosos de la Tierra primitiva había grasas o lípidos. A partir de ahí, un nuevo trabajo, liderado por Sunil Pulletikurti del Scripps Research Institute en California, ha descrito una vía por la cual vesículas simples de lípidos (pequeñas esferas o bolsas llenas de líquido) pudieron dar forma a protocélulas en entornos acuosos ricos en nutrientes de la Tierra primitiva.

Las células no son compartimentos estancos, aislados de su entorno acuoso. Desde el inicio de la evolución, debieron contar con membranas que filtraban nutrientes y expelían residuos. Estas propiedades son fundamentales para que podamos experimentar sobre los procesos ocurridos en un medio acuoso primigenio, allí donde fue posible que se originara la vida.

Según el estudio de Pulletikurti y colaboradores, estas vesículas esféricas de lípidos, en un entorno fluido en agitación, pudieron ser las precursoras de las membranas de las células modernas.

Los investigadores estudiaron el proceso químico en el que se añaden grupos fosfato a una molécula, la fosforilación. Este proceso podría haber dado lugar a fosfolípidos que, a diferencia de otras grasas, son capaces de formar protocélulas de doble cadena.

La formación de protocélulas de doble cadena pudo permitir una amplia gama de reacciones químicas en su interior y dotar de estabilidad a las membranas. Y así se abrió camino al origen de la primera célula.

El mundo del ARN

Jan Gebicki y Mark Hicks ya apuntaron, en los años setenta, el papel de las moléculas lipídicas en la formación de las membranas de las células. Las grasas participan de la provisión de proteínas y actúan como una barrera para el libre flujo de solutos al interior, aspecto esencial para que la célula pueda mantenerse por sus propios medios.

Posteriormente, Ting F Zhu y Jack W Szostak demostraron que las protocélulas construidas a partir de grandes vesículas multilaminares de ácidos grasos podrían reproducirse en un medio en continua agitación. Así, las moléculas de ácido ribonucleico (ARN) encapsuladas en esas protomembranas podrían distribuirse a las vesículas hijas.

En sus observaciones, Gebicki y Hicks apuntaban que se acercaban a la síntesis en el laboratorio de una protocélula completa: dotada de un genoma autorreplicante y un compartimento de membrana autorreplicante.

La relativa simplicidad de ese mecanismo haría posible que ocurriera bajo las condiciones prebióticas de la Tierra primitiva.

El papel clave del fósforo

La fascinación por las propiedades del fósforo en la evolución química viene de lejos. El brillante físico Enric Macià, recientemente desaparecido, ya apuntó ciertas vías primigenias en la incorporación de ese elemento químico a la materia viva. El fósforo no demasiado abundante puede formar grupos fosfato en una disolución acuosa, y ese detalle podría ser clave en la transición hacia membranas más evolucionadas.

De hecho, las membranas celulares actuales están formadas por ácidos grasos unidos al glicerol (uno de los principales productos de la degradación de los lípidos) en los que un grupo fosfato sustituye a un ácido graso.

El grupo fosfato es hidrófilo (absorbe el agua con gran facilidad y no se mezcla con grasas) y se enlaza al glicerol. Esta combinación forma la “cabeza” de la estructura, mientras que las “colas” son cadenas de ácidos grasos, hidrofóbicas.

Ambas moléculas tienen propiedades químicas opuestas (anfipáticas). Estas son características clave para que la estructura sea estable.

Llegados a este punto, tendríamos la estructura básica de lo que pudo ser la primera célula viva.

La demanda de las primeras formas vivas

El nuevo estudio apunta a que las primeras células, los primeros sistemas vivos, pudieron tener distintas “preferencias” tempranas en la sustitución de algunos componentes del glicerol.

En esa evolución biológica, el nuevo estudio de Sunil Pulletikurti y colaboradores apunta que los fosfolípidos cíclicos habrían tenido un papel importante no solo en la química protocelular prebiótica temprana: también habrían facilitado la evolución química de las protocélulas desde las estructuralmente simples hasta las funcionalmente más complejas.

Para que todo esto fuera posible, hay que basarse en una estructura de doble membrana.

La aportación del espacio exterior

Las membranas jugaron un papel esencial en la constitución de las propiedades de las primeras células y en su evolución posterior. Pero no podemos olvidar la importancia de conocer qué había en ese primer entorno acuoso donde tuvo lugar el comienzo de la vida.

Comprender esos procesos en medios acuosos requiere profundizar en la disponibilidad de esos componentes en un entorno primitivo, sujeto a un flujo continuo de elementos procedentes del espacio exterior, algunos en forma de minerales con propiedades catalizadoras de compuestos orgánicos complejos.

Por sencillo que pueda parecer, modelar las condiciones exactas en que tuvieron lugar tales acontecimientos supone un reto de enorme magnitud.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

Lee mas:

Nuevo hallazgo en meteoritos condríticos sube la apuesta a favor de la vida extraterrestre

¿Cómo saben los astrónomos de qué está hecha una estrella si no podemos ir a tomar muestras?

Josep M. Trigo Rodríguez recibe fondos del proyecto del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica PID2021-128062NB-I00 financiado por el MICINN y la Agencia Estatal de Investigación.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias