Reseñé restaurantes durante 12 años. Es hora de levantarme de la mesa

Pete Wells deja su puesto de crítico gastronómico en el Times, un trabajo con muchas recompensas y quizá demasiadas comidas.

[Estamos en WhatsApp.

Empieza a seguirnos ahora

]

A principios de año, acudí al primer chequeo médico al que me sometía en más tiempo del que me gustaría admitir. Por entonces, iba más o menos por la mitad de una lista de unos 140 restaurantes que planeaba visitar antes de escribir la edición de 2024 de “Los 100 mejores restaurantes de Nueva York”. Era de esperar que no me encontraba en la mejor forma física de mi vida.

Mis resultados fueron malos en todas las áreas: el colesterol, el azúcar en sangre y la hipertensión eran peores de lo que habría esperado incluso en mis momentos más sombríos. Me hablaban de prediabetes, hígado graso y síndrome metabólico. Era técnicamente obeso.

Bueno… no solo técnicamente.

Supe que tenía que cambiar mi vida. Prometí que empezaría en cuanto hubiera comido en los 70 restaurantes que restaban en mi hoja de cálculo.

Pero algo curioso pasó cuando llegué al final de toda esa comida: me di cuenta de que no tenía hambre. Sigo sin hambre; al menos no como antes. Por eso, después de 12 años como crítico gastronómico de The New York Times, he decidido retirarme con toda la elegancia que mi estado técnico de obesidad me permite.

No es que vaya a dejar la redacción del diario. Tengo otro par de críticas de restaurantes que aparecerán en las próximas semanas, y pienso quedarme en el Times mucho tiempo más. Sin embargo, la vida de reseñar restaurantes semana tras semana ya no es para mí.

Lo primero que aprendes como crítico gastronómico es que nadie quiere oír que te quejas. El trabajo de salir a comer todas las noches con grupos selectos de amigos y familiares es sospechosamente parecido a lo que otras personas hacen cuando están de vacaciones. Y si por casualidad trabajas en Nueva York o en otra ciudad importante, tu campo laboral es de una riqueza casi inimaginable e infinitamente novedoso.

La gente abre restaurantes por todo tipo de razones. Algunos quieren evocar los sabores de un lugar que dejaron atrás, y consideran que su negocio es un éxito si se ganan la aprobación de otras personas del mismo lugar. Otros quieren crear platillos que nadie haya probado o siquiera imaginado antes, y no estarán satisfechos hasta que su nombre se conozca en París, Pekín o Sídney.

Entre esos dos extremos hay cientos de matices. La ciudad es un festín. Explorar, apreciar, comprender, interpretar y a menudo incluso disfrutar de ese festín ha sido el mayor honor de mi carrera. Y aunque el número de críticos gastronómicos disminuye cada año, todos los que conozco que se dedican a esta profesión en peligro de extinción probablemente dirían lo mismo.

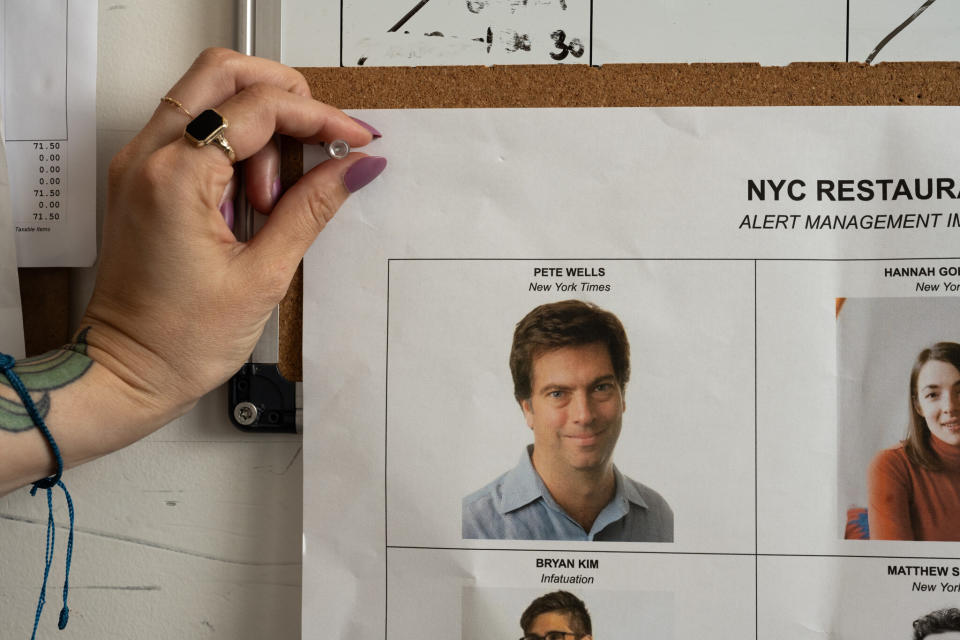

Así que solemos guardar nuestras quejas hasta que dos o tres nos reunimos para desahogarnos. Entonces hablamos de las cosas por las que nadie nos compadece, como las fotos poco favorecedoras de nosotros que cuelgan en las paredes de algunas cocinas profesionales y la comida desagradable de los restaurantes poco reseñables.

Pero algo de lo que casi nunca hablamos es de nuestra salud. Evitamos mencionar el peso tanto como los actores evitan decir “Macbeth”. En parte, lo hacemos por educación. Pero sobre todo, estamos conscientes de que nos encontramos al borde de un agujero infinitamente profundo, y que si miramos hacia abajo podríamos caer.

“Probablemente sea el trabajo menos saludable en todo Estados Unidos”, dijo Adam Platt hace poco cuando lo llamé para hablar de este tema inmencionable. Platt fue crítico gastronómico de la revista New York por 24 años antes de alejarse del comedero en 2022.

“Todavía siento los efectos”, dijo. Cuenta con un escuadrón de doctores que le tratan la gota, la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes de tipo 2.

“Yo antes nunca comía postres, pero cuando empecé con el trabajo empecé a comer postres”, dijo. “Me hice adicto al azúcar. Bebes demasiado. Ingieres comidas muy pesadas unas cuatro veces por semana. No es bueno para nadie, aunque seas como yo y estés hecho un toro”.

Hablamos de la alarmante frecuencia con la que quienes se dedican a nuestro oficio parecen morir de repente, sin llegar a la edad de jubilación. A AA Gill, crítico gastronómico del Sunday Times de Londres, lo mató el cáncer a los 62 años. Jonathan Gold, crítico de Los Angeles Times y el LA Weekly, murió a los 58, justo después de que le diagnosticaron cáncer de páncreas. En 1963, AJ Liebling, de The New Yorker, murió tras ingresar en un hospital por una bronconeumonía. Tenía 59 años.

Son casos aislados, sin duda. Pero cuando me despertaba por la noche con las entrañas ardiendo como un incendio en una refinería química, yo veía los titulares proyectados en el techo de mi habitación.

Las mujeres a las que admiraba duraron más. Gael Greene, quien creó el puesto de Platt en la revista New York, vivió hasta los 88 años. Mimi Sheraton, crítica de Cue, The Village Voice y The New York Times, llegó a los 97 a pesar de su aversión declarada al ejercicio.

Christiane Lauterbach, crítica gastronómica de la revista Atlanta durante más de 40 años, me contó que goza de buena salud. Ella lo atribuye a “no ir al médico”, aunque hace poco la convencieron de hacerse análisis de colesterol y azúcar en sangre (ambos resultados fueron normales). “Solo le doy probaditas a esto y aquello. Nunca me acabo un plato en un restaurante”, dijo. “Si me acabara el plato, pesaría 130 kilos”.

S. Irene Virbila, que como crítica gastronómica del Los Angeles Times comió en restaurantes seis noches a la semana durante 20 años, solía ir acompañada de un hombre para que se terminara sus platos. Comparándolo con una aspiradora, le llamaba Hoover, como la marca de aspiradoras.

“La comida de restaurante es pesada”, dijo. “Para hacer esas bombas de sabor, se requieren muchos elementos sustanciosos. Es más de todo lo que comerías si pudieras comer exactamente lo que quisieras”.

Tras dejar el puesto, perdió 9 kilos en dos meses, “sin pensar en ello”. Hoy, aparte de tomar medicamentos por una susceptibilidad hereditaria al colesterol, goza de buena salud.

Prácticamente todas mis cerca de 500 reseñas fueron el resultado de comer tres veces en el lugar sobre el que escribía. Por lo general, llevaba a tres personas y les pedía que ordenaran una entrada, un plato principal y un postre. Así, probaba 36 platos antes de escribir una palabra.

Esta es la aritmética básica de la crítica gastronómica. Pero hay una matemática superior. Los críticos comen en muchos restaurantes que Gael Greene alguna vez describió como “ni suficientemente buenos ni suficientemente malos” para ameritar una reseña.

Luego están las comidas de referencia, las que consumimos para estar informados, para no ser un fraude. Aquí es donde a menudo me metía en verdaderos problemas. ¿Cuántas hamburguesas smash —o aplastadas— tenía que probar, o volver a probar, antes de poder escribir sobre las de Hamburger America, un restaurante que reseñé en los mismos meses en que estuve visitando restaurantes para mi lista de los 100 mejores, para la que necesitaba asegurarme de que los fideos uigures hechos a mano, el lechón asado puertorriqueño y el guiso azerbaiyano de vísceras que me encantaban eran, al menos desde cierta perspectiva, los mejores de la ciudad?

Aquí probablemente debo mencionar que elegir 100 restaurantes fue totalmente idea mía. Mis editores habían pedido 50, y estoy seguro de que se habrían conformado con 25. Cuando hice 100, y un año después llegó el momento de volver a hacerlo, no me pidieron que volviera a todos ellos. Esa también fue idea mía.

Ser omnívoro —en sentido metafórico— es un requisito indispensable para ser un buen crítico. Mi crítica de cine favorita sigue siendo Pauline Kael, quien escribía como si hubiera visto todas las películas que jamás se han hecho. Por otro lado, las películas, en principio, no dan gota.

El omnívoro más impresionante de la literatura gastronómica fue Jonathan Gold. No parecía haber un plato que se sirviera en cualquier lugar de Los Ángeles que él no hubiera comido al menos una vez, y normalmente varias, hasta asegurarse de que lo entendía. Sus conocimientos me inspiraban. También me atormentaban: no había manera de alcanzarlo.

Hace años, Gold solía decirle a la gente que había comido todos los tacos de Pico Boulevard. Esto no era más que un entremés. Su objetivo mayor era comer en cada restaurante de la calle “al menos una vez”.

Pico Boulevard mide más de 24 kilómetros.

No he comido en todos los restaurantes de la avenida Roosevelt de Queens, que es por mucho la vía taquera más importante de mi ciudad. Sin embargo, han habido noches, mientras caminaba kilómetros bajo el tren elevado nº 7 y veía a mujeres prensar discos de masa fresca y a hombres rebanar tiras de cerdo al pastor color rojo brillante de trompos que giraban lentamente, en las que me ha parecido una idea excelente.

En un momento dado, este tipo de investigación comienza a adquirir tintes de patología.

“Tu cuerpo cambia con el tiempo”, dijo Platt. “Tienes esta gigantesca barriga distendida que quiere ser que la llenen. Todos esos extraños sensores de tu cerebro que piden a gritos algo delicioso están todo el día en alerta máxima. Te vuelves un adicto”.

Cuando, en cumplimiento del deber, has pasado suficientes horas llenando tu bandeja de puré de papas, panecillos, galletas y un trozo adicional de tarta, tarde o temprano tienes que preguntarte si estás haciendo fila en el buffet por el público, o si lo haces por ti mismo.

“En realidad, tendría que decir que probablemente me he dedicado a esto como excusa para comer en exceso”, dijo Mimi Sheraton al entrevistador Terry Gross en 1987. “Creo que quienes son realmente buenos en esto se encuentran en esa situación”.

¿Era ese mi caso? Al principio, no. Pero, con el tiempo, llegué a pensar que atiborrarme sin descanso era una manera de llegar a ser realmente bueno en el cargo. Al recorrer la ciudad a diestra y siniestra, podía intentar nivelar un terreno de juego que está sumamente inclinado a favor de los restaurantes con dinero. Las fábricas de espaguetis con erizos de Manhattan siempre pueden llamar la atención, pero eso no es tan fácil para un local de soul food en Stapleton, una cocina palestina en Bay Ridge o un especialista en aguachile ensenadense en Jackson Heights. Así que ahí iba yo, porque si no lo hacía, algún restaurante realmente importante podía pasar desapercibido.

Esto parecía normal hasta mayo, cuando me ausenté dos semanas de mis rondas por los restaurantes mientras me recuperaba de una operación de hernia. La noche después de la operación no tuve hambre. La noche posterior comí sopa. Al día siguiente, ensalada. Sin menús ni invitados a cenar ni una libreta que rellenar, comí lo que quise y nada más. Dormí toda la noche. Permanecí despierto durante el día. Di paseos largos, y no todos acabaron en panaderías. Y en algún momento de esas dos semanas, se me ocurrió que yo no soy mi trabajo.

Cuando llegué al Times en 2006, una reportera me advirtió que no me identificara demasiado con mi trabajo. “Cualquier trabajo en el Times es un esmoquin alquilado”, dijo.

Asentí, pero fue hasta este año que entendí lo que quería decir.

Es hora de devolver el esmoquin. He tenido que agrandar los pantalones algunos centímetros, pero un sastre puede arreglar eso. En cuanto a la mancha en el saco, no es más que grasa de cerdo. Creo que le da personalidad.

Sigue a

New York Times Cooking en Instagram

,

Facebook

,

YouTube

,

TikTok

y

Pinterest

.

Recibe actualizaciones periódicas de New York Times Cooking, con sugerencias de recetas, trucos de cocina y consejos para ir de compras

.

Pete Wells ha sido crítico gastronómico del Times desde 2012. Anteriormente fue editor de la sección de Comida. Más de Pete Wells

c. 2024 The New York Times Company

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias