Los "astronautas" que condenaron a los dictadores argentinos

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- Sentar en el banquillo a los militares que gobernaron a golpe de terror durante siete años, como recrea "Argentina, 1985" era, recién acabada la dictadura, un desafío de ciencia ficción: "Conformamos como un grupo de astronautas enfocados en nuestro objetivo, que no era alunizar sino dictar sentencia", cuenta a EFE uno de los 6 jueces que hicieron historia.

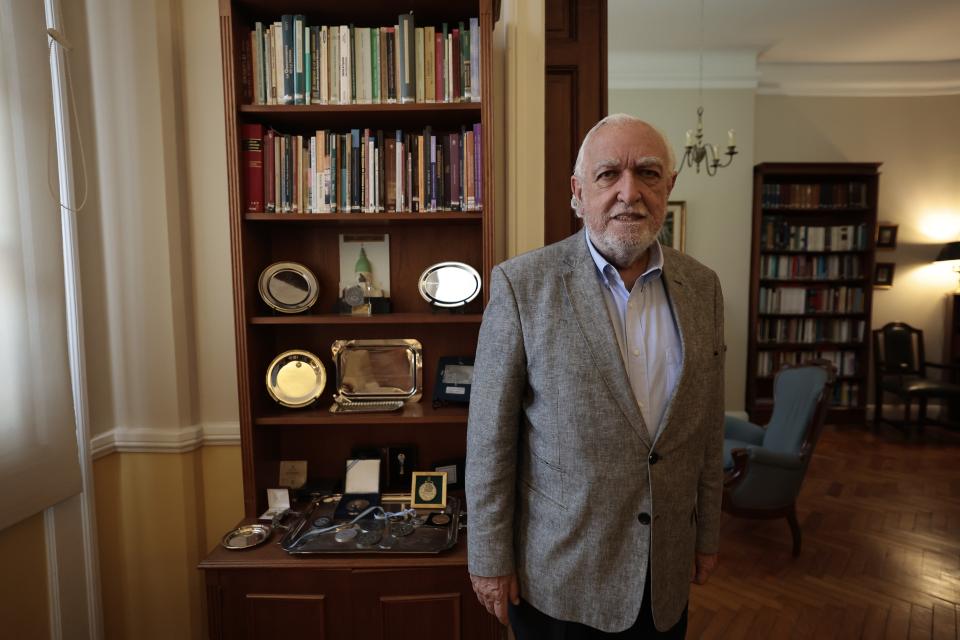

"Hubiera sido un golpe muy duro para esa democracia incipiente que no se hiciera el juicio, que el juicio fracasara", expresa Ricardo Gil Lavedra, quien lo califica como lo más importante de su larga carrera judicial.

"Argentina, 1985", que este domingo podría llevarse el Óscar como Mejor Filme Internacional recrea, enfocada en la figura del fiscal del caso, Julio Strassera, cómo se gestó el juicio que condenó a los líderes de la última dictadura (1976-1983), que hizo desaparecer, según organismos de derechos humanos, a 30.000 personas -unas 8.000, según los registros formales del Estado-.

MÉTODO "CRIMINAL"

Con el "malestar militar" en ascenso, el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín (1983-1989), no cejó en su empeño de reivindicar la no impunidad por lo ocurrido.

"El gran hacedor de todo esto es el presidente Alfonsín, que salió del camino normal, porque tanto en el orden internacional como en el interno la vía tradicional era el olvido, barrer abajo de la alfombra", señala.

Un camino que, según el entonces juez de la Cámara Federal Criminal de Buenos Aires, que el 9 de diciembre de 1985 condenó a cinco militares -dos de ellos, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, a prisión perpetua-, posibilitó que Argentina iniciara un camino para la "cicatrización de las heridas".

El juicio es considerado el primero en que un tribunal no militar del país donde se cometieron los hechos juzgó a sus dictadores.

Hijo de un oficial de la Fuerza Aérea que murió cuando él era niño, y nieto de abogado y juez, Gil Lavedra (Buenos Aires, 1949), ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 1999 y 2000, indica que en su juventud, cuando estudió en el Liceo Militar, le parecía "impensable" que un militar cometiera las "atrocidades" descubiertas luego.

"El juicio dejó al desnudo que no se trataba de hechos aislados, sino que había habido un método criminal ordenado por los comandantes dentro de cada una de sus fuerzas para combatir al terrorismo de manera absolutamente ilegal: secuestrando, torturando salvajemente y asesinando en el más absoluto secreto", subraya.

Y recuerda el contexto: "No solamente los militares no querían juicio, grandes sectores muy importantes del país tampoco querían, los empresarios, la iglesia, los medios de comunicación... Todos decían: 'Tenemos la democracia, no miremos para atrás'".

Una vez derogada la autoamnistía con la que la dictadura se blindó, la idea era que la justicia militar se encargara del juicio. Pero la falta de avances llevó a la Cámara Federal a asumir el proceso, que tomó como prueba el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, también impulsada por Alfonsín.

"Había un clima de época de entusiasmo, de que teníamos de vuelta la democracia, venía la libertad, el imperio de la ley y la posibilidad de una sociedad más justa", dice sobre por qué aceptó integrar la Cámara Federal.

LOS "ASTRONAUTAS"

El jurista, cuyos recuerdos comparte en el libro "La hermandad de los astronautas" (Sudamericana, 2022), revela que Videla era "muy sumiso frente al tribunal", pero negaba su autoridad: "Sostuvo hasta el final que él solo podía ser juzgado por militares".

"Ninguno asumía la culpa por lo ocurrido. Cuando se producen estos crímenes tan terribles, creo que hay mecanismos de autojustificación interna, creo que ellos creían genuinamente que habían salvado la democracia", destaca.

Las condenas llegaron tras meses de desgarradores relatos de sobrevivientes, con una sentencia consensuada en una pizzería: "Un domingo de verano en Buenos Aires en la zona de tribunales, ¿qué iba a estar abierto? Eso le da una nota singular, pero fue la culminación de una larga discusión".

"Jorge Torlasco (otro de los jueces) decía siempre que si teníamos una nave espacial... que afuera pasaban cometas y cosas. (...) Como los astronautas, dependíamos uno del otro", remarca.

Esta "hermandad" les unió para siempre y les llevó a Oslo para, con ayuda del Gobierno noruego, salvaguardar los videos de las audiencias -que después pudieron digitalizarse-, por miedo a que otro golpe pudiera destruirlos.

"Metimos los casetes en las valijas, entre pañuelos y ropa de nuestras mujeres", desvela.

Entre fuertes presiones militares, dos leyes impulsadas por Alfonsín limitaron la judicialización contra mandos inferiores. Luego, Carlos Menem (1989-1999) indultó a los condenados en 1985 y a los líderes guerrilleros. No fue hasta los 2000, con Néstor Kirchner como presidente, cuando esas medidas se anularon y los juicios se retomaron.

Rodrigo García

(c) Agencia EFE

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias