"En América Latina no hay evidencia para pensar que la izquierda o la derecha hayan sido mejor una que otra de una manera sostenida"

Hay una razón básica por la cual la mayoría de los países de América Latina se llaman repúblicas: los principios de esa forma de organización política sedujeron a la región desde sus tiempos de independencias.

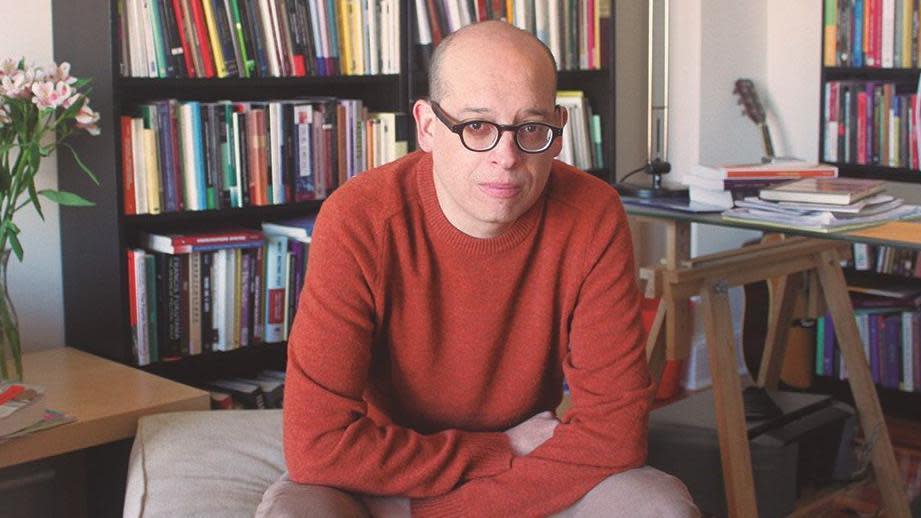

En distintas partes del subcontinente hubo elecciones y partidos políticos incluso antes de que la democracia se instalase en Europa, o que Alemania e Italia existiesen como tales, señala el académico y politólogo peruano Alberto Vergara en su reciente libro “Repúblicas defraudadas”.

Sin embargo, advierte que mucho ha salido mal en América Latina a la hora de alcanzar de forma efectiva y plena objetivos como el de la igualdad que se canta en los himnos nacionales.

“Es muy patente día a día que eso que quisiéramos ser, es lo que no somos”, dice Vergara en una entrevista con BBC Mundo en el contexto del HAY Festival Arequipa, donde es uno de los participantes.

El autor de libros como “Ni amnésicos ni irracionales” y “Ciudadanos sin república”, también afirma que esas fallas están detrás del malestar cívico expresado con varios estallidos sociales recientes en la región.

¿Qué diagnóstico haces de la salud de la democracia en América Latina?

Hay dos grupos de países: uno en el cual la democracia está retrocediendo, y otro en el que la democracia simplemente está atascada en algún sitio usualmente mediocre.

Tenemos el dato claro de la última encuesta de Latinobarómetro: por primera vez el apoyo a la democracia como régimen político sobre cualquier otro está debajo del 50%.

Esto quiere decir que los ciudadanos que podrían apoyar otro tipo de régimen, o a los que les da igual, son más que los demócratas.

Y la vida política electoral de la región nos muestra que cada vez más hay líderes que no exhiben una lealtad al régimen democrático.

Eso es preocupante.

¿Por qué dices que en este contexto la construcción de repúblicas es tan urgente en América Latina?

En el libro quería mostrar que el problema no es solo de la democracia, sino que está en muchas dimensiones que hacen posible la democracia, en la vida en común.

Encontramos Estados que promueven el uso particular y sectario de los recursos públicos, beneficiando “a los míos” y no al interés general. No hay un imperio de la ley universal.

Las oportunidades están distribuidas de manera muy desigual.

El Estado fracasa en obligar a que los actores económicos funcionen desde la competencia que debería tener un capitalismo, que en la región muchas veces funciona desde la construcción de carteles o la fijación de precios.

La ciudadanía es consciente de que los relatos fundacionales sobre qué es vivir en un orden republicano y democrático, con igualdad de oportunidades y donde se recompensa el mérito o el talento, no existen en la práctica o son muy débiles.

Entonces hay una crisis de legitimidad. Y eso construye un orden donde lo que prima es una desconfianza, amargura o molestia que impacta en la democracia.

Es muy patente día a día que eso que quisiéramos ser, es lo que no somos.

¿Eso está detrás de los estallidos sociales recientes en la región?

Creo que sí.

En muchos de esos estallidos hemos visto reivindicaciones con un componente cívico muy importante, de igualdad de oportunidades, de fustigar a la clase política por la corrupción, de reclamo por mejores servicios públicos como transporte, salud o educación.

Además, muchos de los estallidos sociales no han sido partidarios, ni orientados con claridad hacia una ideología.

Ahora, creo que hoy día nos queda a todos claro que es mucho más simple actuar contra lo que nos desagrada que construir aquello que queremos. Son dos tareas distintas.

Dices que en esto de construir repúblicas han fallado tanto la izquierda como la derecha en la región, incluso en medio del gran boom económico a comienzos de este siglo. ¿Cómo es esto?

Si miramos la región y distinguimos países que se movieron más a la derecha o a la izquierda, y del otro lado distinguimos problemáticas concretas en creación de riqueza, reducción de desigualdades o disminución del crimen, realmente no hay evidencia para pensar que la izquierda o la derecha hayan sido mejor una que otra en la región de una manera sostenida.

Uno puede encontrar países que no viraron a la izquierda y disminuyeron la desigualdad en dosis importantes, países donde hubo gobiernos de izquierda y la desigualdad también disminuyó. O países que crecieron muchísimo económicamente con gobiernos de izquierda o derecha.

Me parece que nadie puede reivindicar ni en la izquierda o la derecha haberle encontrado la vuelta a cómo se recupera la seguridad ciudadana de manera democrática y eficiente.

Y parte de la respuesta es que lamentablemente en nuestra región la poca consideración por lo público la comparten la izquierda y la derecha: la idea de creer que la ley, los recursos del Estado o las instituciones pueden utilizarse para beneficio de “los míos”.

¿Por qué ante tantos problemas que señalas adviertes contra la tentación de refundar nuestras repúblicas?

Para empezar, no creo que haya posibilidad de eliminar los rastros del pasado y creer que podemos construir la historia en una página blanca perfecta a partir de hoy.

Tenemos que construir con lo que hay.

La tarea en América Latina implica replantear ciertos objetivos, siendo mucho más audaces y republicanos.

Pero los medios para construir esos objetivos tienen que ser los de la reforma incremental, poco a poco.

Creer que se puede decretar el progreso es engañarnos. El progreso se construye con el sostenimiento en el tiempo de coaliciones que sean capaces de defender lo que se va ganando y seguir buscando en esa línea.

Los medios no son otros que las negociaciones, las cesiones, las coaliciones que te permiten llegar a eso, poco a poco.

¿Ves la experiencia reciente de Chile como un ejemplo de lo difícil que resulta establecer un nuevo contrato social para atender las demandas de la ciudadanía?

Sí, el proceso chileno muestra que es muy difícil, pero al mismo tiempo muestra un país que está buscando de una manera civilizada, en la que ha primado el ensayo y el error.

La ciudadanía ha tenido un rol clave en decir: “No queremos más la Constitución de Pinochet; queremos otra”.

Primero lo intentó con una convención claramente hacia la izquierda y no le gustó la Constitución que hicieron, que fue rechazada. Ahora votó por una convención mucho más a la derecha y al parecer también va a ser rechazado el proyecto de Constitución que acaban de producir.

Pero no creo que sea todo una pérdida de tiempo. También hay un éxito en conversar de manera abierta sobre el impasse. Hay un triunfo en no derivar a la violencia para solucionarlo, sino hacia un esfuerzo deliberativo que, por cierto, cansa.

Ese papel que ha jugado la ciudadanía es importante y es probable que los chilenos, cuando esto se vea a la distancia, descubrirán que entre ellos mismos se conocieron más en estos años de incandescencia política.

Hay que reconocerle al presidente (Gabriel) Boric que gana en una segunda vuelta muy polarizada contra la derecha radical y, al llegar al poder, entiende que su papel no es seguir echándole gasolina a esa polarización, sino gobernar de una manera sensata, con una importancia muy grande de la socialdemocracia y sin plantear ningún exabrupto de política pública.

Al analizar en el libro el desafío de la violencia y la inseguridad en la región, adviertes sobre del riesgo de las “criminocracias”. ¿A qué te refieres?

Es una adaptación del término rebelocracy (rebeldocracia) que la politóloga Ana Arjona usa para los espacios donde la guerrilla en Colombia desalojó al Estado e impuso su orden.

Pero en América Latina hay otros espacios donde el orden que se está imponiendo ya no es el de las guerrillas con sus retóricas ideológicas, sino de un crimen terrenal que convive con la presencia del Estado.

Se construye un orden paralelo al que rige en el país, en el cual el Estado participa de alguna manera: es cómplice, mira para otro lado o directamente es cooptado por las organizaciones criminales.

Cada vez más hay territorios enormes de América Latina que van cayendo en un orden alternativo al del Estado; más bien son ordenes locales que se acercan a ese término de criminocracias.

De hecho, las encuestas muestran que el crimen se ha colocado al tope de las preocupaciones de los latinoamericanos. ¿La demanda de “mano dura” contra los delincuentes favorece a la derecha política?

Diría que favorece a las posiciones retrógradas, lamentablemente. Porque la demanda de seguridad a cualquier costo es la ventana por donde se pueden filtrar agendas cavernarias.

El líder de “mano dura” en el tema de seguridad suele ser el mismo que tiene una posición antipolíticas de género, antiaborto, antiparticipación de la sociedad civil.

Por otro lado, a la izquierda le cuesta mucho hablar de eso: tiene una tradición de resistencia a la fuerzas del orden y no sabe bien usar el lenguaje que las rodea.

Entonces, si la izquierda abdica de construir un discurso sobre el problema que los latinoamericanos consideran como más grave, en parte favorece que las posiciones retrógradas puedan sacar provecho de eso.

¿Cómo observas el caso del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que no sólo es popular en su país sino que es visto por muchos en la región como ejemplo de combate al crimen?

Es un buen resumen del cambio de época.

Hace 15 años los ídolos continentales eran Lula y Chávez; hoy es Bukele. Algo ha ido alterándose en la región.

El Salvador no es el primer país ni el último en el cual una ciudadanía desesperada acepta intercambiar libertad por seguridad. Lamentablemente eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo.

En estos momentos iniciales en que se recupera la tranquilidad en los barrios hay que ser muy liberal para decir que es a costa de los derechos civiles.

Por lo tanto, no podría condenar a la sociedad salvadoreña por el reconocimiento que le da a su presidente.

Pasó algo parecido en Perú con Fujimori.

Las sociedades cometen el error de aceptar el trueque de seguridad por libertad y, después de algunos años, se dan cuenta de que han metido la pata.

Pero hay un momento en el cual están muy felices. Y los salvadoreños están en ese momento.

¿Qué ves de positivo en América Latina hoy?

Creo que lo positivo está en que la ciudadanía tiene de manera poco articulada unos principios, unos sentidos comunes que le indican que la forma en que se vive en sus países es inadecuada y se debería ir a otro tipo de orden.

Por lo tanto, el principal activo de nuestros países son sus ciudadanías, que la pasan mal, no se sienten bien representadas sino defraudadas.

Ahí hay algo vivo, que puede ser una fuerza para la recuperación de los países. Sin romantizarlo, porque la ciudadanía mete la pata un montón de veces.

Pero aún así, lo principal de las repúblicas y las democracias es seguir confiando en que las ciudadanías pueden ser en última instancia el motor de cambio.

Sigue habiendo un espacio para el optimismo, para creer en que hay una regeneración posible.

Creo que en la mayoría de los países de América Latina no vamos a ver dictaduras mañana.

Es muy difícil que se construyan ya en la región regímenes en los cuales la ciudadanía no vaya a votar, aún cuando algunos países como Nicaragua o Venezuela puedan mantener elecciones que son pantomimas.

En ese sentido, defines las manifestaciones feministas como “el movimiento social emancipador más importante de la región”…

Sin duda el movimiento feminista en los últimos años ha sido el movimiento emancipador más importante en América Latina.

Pero además, lo que vemos en el comportamiento de las mujeres a la hora de votar es que generalmente se están poniendo a favor de los candidatos más democráticos, o por lo menos en contra de los más autoritarios y retrógrados.

Entonces el voto femenino en este momento es un voto democrático, más que el masculino. Y eso también es un activo extraordinario.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Yahoo Noticias

Yahoo Noticias